- 医療安全管理室

- 感染管理対策室

- その他

- Q. 入院の医療費はどれくらいかかりますか?

- Q. クレジットカードでの支払いは可能ですか?

- Q. 事故や労災でも診てもらえますか?

- Q. 電話でお見舞いに行きたい患者さんの病室を教えてほしいのですが?

- Q. 生命保険の診断書を書いてほしいのですが?

- Q. 自宅近くの診療所・病院へかわりたいのですが?

- Q. お金や貴重品を預かってほしいのですが?

- お会計

- 病室についてのお願い

- 外来受付時間について

- 紹介状をお持ちの方へ

- 受診時に必要なもの

- 受付からの流れ

- 注意事項

- 初診・再診の方へ

- 受診時に必要なもの

- 受付からの流れ

- 注意事項

- お問い合わせ先

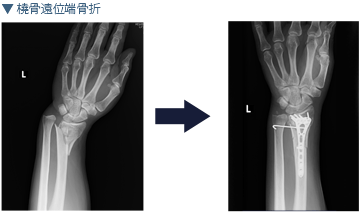

- 橈骨遠位端骨折とはどのような骨折ですか?

- 橈骨遠位端骨折は年齢による違いはありますか?

- 橈骨遠位端骨折は骨折の仕方による違いはありますか?

- 橈骨遠位端骨折をするとどんな症状が出ますか?

- 橈骨遠位端骨折の発生率は?

- 橈骨遠位端骨折の治療とは?

- 橈骨遠位端骨折の術後はどれぐらい動かしてよいのでしょうか?

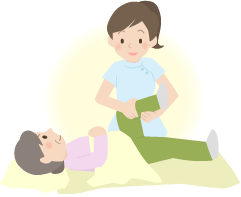

- 橈骨遠位端骨折のリハビリではどのようなことをしますか?

- 橈骨遠位端骨折のリハビリで注意していることがありますか?

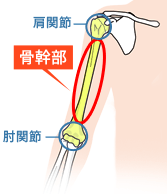

- 上腕骨骨幹部とは?

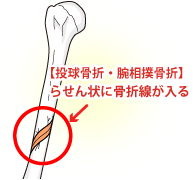

- 上腕骨骨幹部はどのようにして折れるのか?

- 上腕骨骨幹部骨折にはどんな症状がでますか?

- 上腕骨骨幹部骨折の検査・診断とは?

- 上腕骨骨幹部骨折の治療はどのようにおこなわれますか?

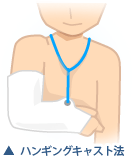

- 上腕骨骨幹部骨折の保存的治療はどのようなものですか?

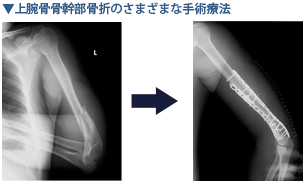

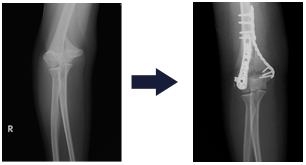

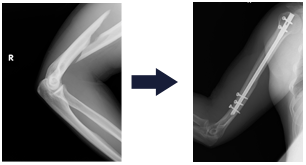

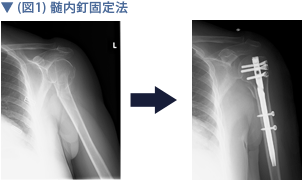

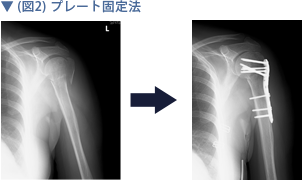

- 上腕骨骨幹部骨折の手術的治療はどのようなものですか?

- 上腕骨骨幹部骨折の合併症にはどのようなものがありますか?

- 上腕骨近位端骨折とはどのような骨折ですか?

- 上腕骨近位端骨折の検査・診断とは?

- 上腕骨近位端骨折に合併する損傷とは?

- 上腕骨近位端骨折の治療法とは?

- 上腕骨近位端骨折のリハビリテーションではどのようなことをしますか?

- 上腕骨近位端骨折の合併症と後遺症とは?

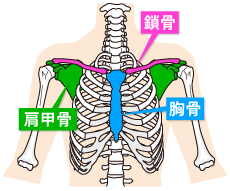

- 鎖骨とはどのような骨ですか?どんな役割がありますか?

- 鎖骨骨折とはどのような骨折ですか?

- 鎖骨骨折の症状にはどのようなものがありますか?

- 鎖骨骨折に合併する損傷とは?

- 鎖骨骨折の治療はどのように行いますか?

- 鎖骨骨折後の経過について教えて下さい

- 鎖骨骨折の手術について教えて下さい

- 鎖骨骨折術後の生活での注意点はありますか?

- 鎖骨骨折の固定期間中のお風呂はどのようにするのですか?

- 鎖骨骨折のリハビリテーションとしては何を行いますか?

- 鎖骨骨折はどれくらいで治りますか?

- 上肢骨折にはどのようなものがありますか?

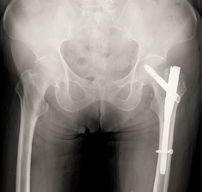

- 大腿骨骨折の治療方法にはどのようなものがありますか?

- 高齢者でも手術をしてもらえますか?

- 大腿骨の骨折をしたら歩けなくなりますか?

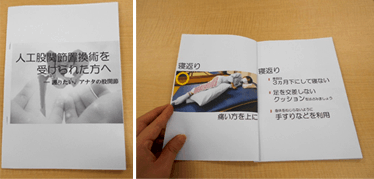

- 手術後に注意しておくことはありますか?

- 高齢者の手術後に注意しておくことはありますか?

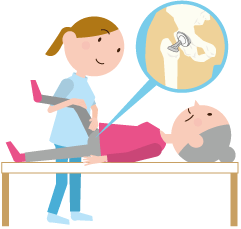

- 大腿骨頚部骨折のリハビリテーションではどのようなことを 行うのですか?

- リハビリテーションにはどのような種類がありますか?

- 術後のリハビリはどんなことをするのですか?

- 筋力をつけるリハビリについて教えてください。

- 手術の後に熱が出たり、元気がないのですがリハビリはしないといけませんか?

- ご飯が食べられていないようですが、リハビリはできるのでしょうか?

- 作業療法ではどのようなリハビリを行うのでしょうか?

- リハビリで家族ができることはありますか?

- 入院中に家族がしておくことはありますか?

- 退院後に注意することはありますか?

- 骨折を予防するには、どのようなことに注意すればよいですか?

- 生活上で骨折しない為に、どのようなことに注意すればいいですか?

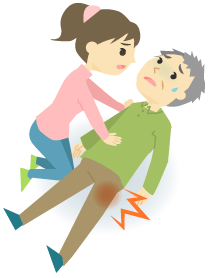

- 骨折したかもしれない場合に、家族が応急処置としてできることはありますか?

- 急車が来るまでに、何を準備しておけばいいでしょうか?

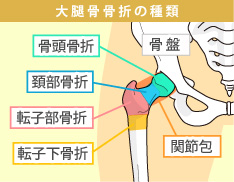

- 大腿骨骨折にはどのようなものがありますか?

- 入院の為の身の回り品は、どのような物を準備しておいたらいいでしょうか?

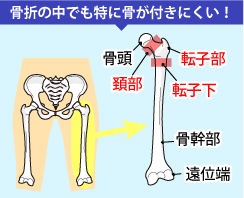

- 大腿骨の骨折の時にはどんな問題がありますか?

- 大腿骨の骨折が起こるとどんな症状が出ますか?

- 冬に増加する“転倒”にご注意下さい

- 転ぶ要因を無くそう!【環境編】

- 転ぶ要因を無くそう!【カラダ編】

- 対策をしても転倒してしまった場合は

- 救急の体制はどうなっていますか?

- 救急患者だけしか診察してもらえないのですか?

- 軽症のみの診察でしょうか?

- 入院することは可能ですか?

- 手術を受けることは可能ですか?

- 診療担当医について知りたいのですが?

- 子供の診察は受けられますか?

- 診察するにあたって、持っていくものはありますか?

- 救急外来(休日・夜間)での費用について

- 駐車場はありますか?

- 透析施設の概要

- 外来透析時間

- 医師紹介

- ベッド数

- 透析施設の特徴(安全・安心への取り組み 等)

- 送迎のご案内

- 食事相談

- 透析施設としての災害時対策

- 腎不全外来

- お申し込み・お問い合わせについて

- 入院期間はどれくらいになりますか?

- 手術に危険はありませんか?

- 手術は痛いですか?

- 術後の傷跡は目立ちますか?

- 人工関節の手術後、どれくらいで日常生活に戻れますか?

- 退院後、日常生活で気をつけることはありますか?

- 退院後、運動をすることはできますか?

- 若いうちは人工関節を入れても再手術になる可能性があると聞きました。どうしてですか?

- 人工関節を大事に使うためのアドバイスをお願いします。

- リハビリは、ずっと続ける必要があるのですか?

- 身体障害者手帳がもらえるって本当ですか?

- 股関節人工関節入れ換え術後1ヶ月の注意点は?

- 人工関節置換退院後の外来通院間隔は?

- 人工膝関節手術後の体重のかけ方で注意点は?

- 膝関節や股関節が痛くてツライ!という方へ〔膝関節・股関節 外来のご案内〕

- 診療時間(膝関節・股関節 外来)

- 人工膝関節置換術とは

- 「股関節唇損傷」という病気をご存知でしょうか?

- はじめに

- 居宅介護支援について

- 訪問地域

- 事業所の特徴

- スタッフの紹介

- 運営関連各種規定・書類

- 利用料金

- サービス割合表

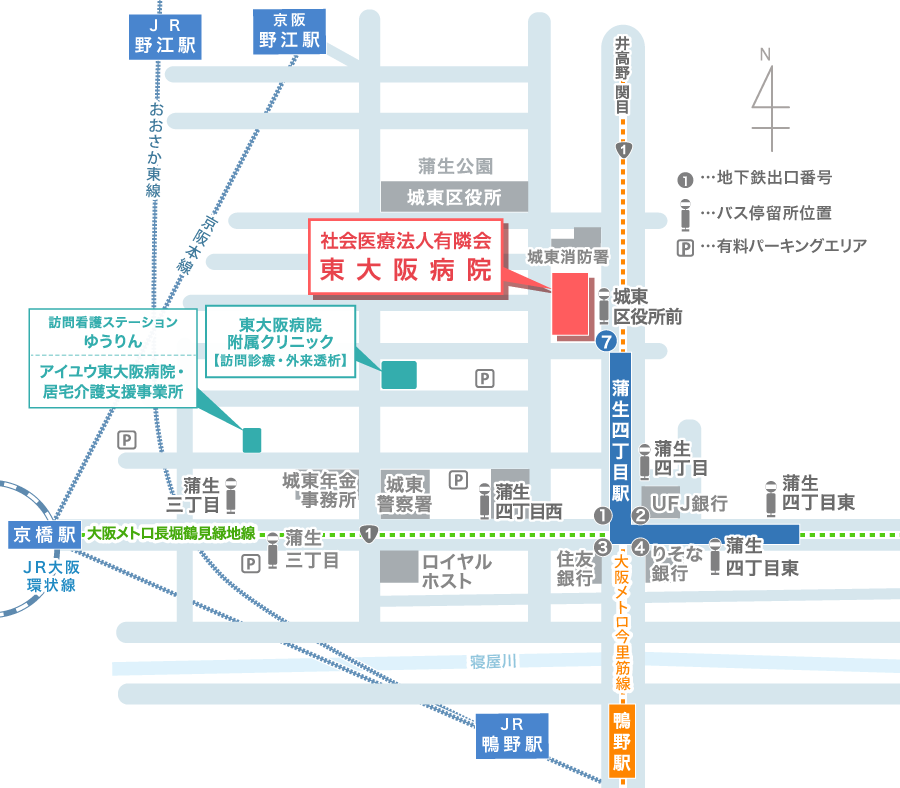

- アクセス

- 緩和ケア内科とは

- 回復期リハビリテーション病棟とは

- 脳卒中地域連携パスについて

- 回復期リハビリテーション病棟 目的・目標

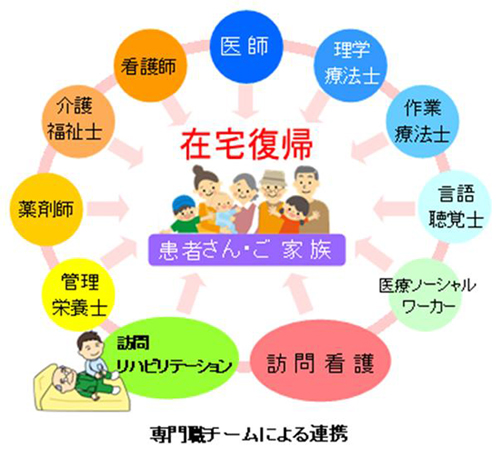

- 在宅復帰に関わる様々な専門職

- 誰でも回復期リハビリテーション病棟に入院できるのか?

- 入院から退院までの流れ

- 回復期リハビリテーション病棟にはどのくらいの期間入院できるのか?

- 回復期リハビリテーション病棟での一日の流れ

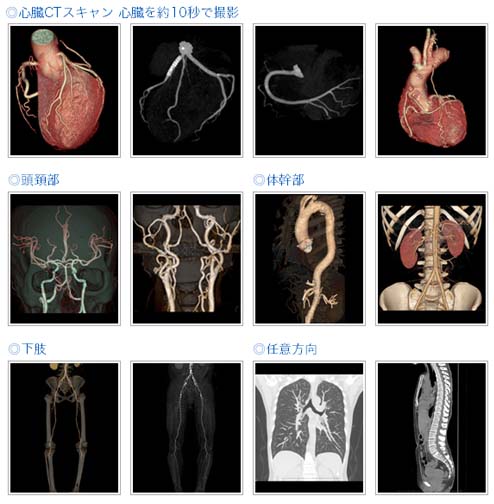

- 64列マルチスライスCTの特徴

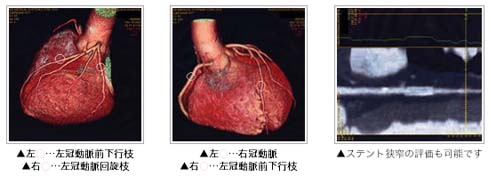

- CTで心臓(冠動脈)検査が受けられます

- 早期受診と早期検査で心臓病を予防しましょう

- 高性能な64列CTで体の負担を軽減します

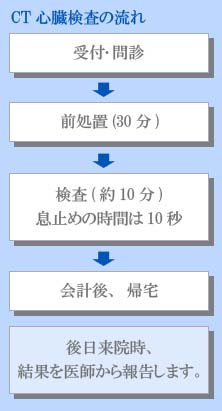

- CT心臓(冠動脈)検査の流れ

- 呼吸サポートチーム(RST)

- 栄養サポートチーム(NST)

- 褥瘡対策チーム

- 社会貢献活動について

- 出張ボランティア講座

- 地区行事への救護班派遣

- 職業体験

- 地域への感染対策活動

- 医療福祉相談課

- 医療福祉相談課 受付時間

- 薬剤課のご紹介

- 臨床業務の充実

- 医療安全への貢献

- チーム医療への貢献

- 薬剤課の教育について

- 病棟薬剤師業務について

- 検査課のご紹介

- 業務内容

- チーム医療への貢献

- 検査課の教育について

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS サス)の検査

- 認定施設

- 栄養課のご紹介

- 栄養状態の評価と栄養管理

- 栄養指導について

- NST(栄養サポートチーム)への取り組み

- 食へのこだわり

- 厨房について

- 行事食

- 放射線課のご紹介

- 最新の医療機器を完備

- チーム医療の実践

- 患者さんに安心、職員にやりがい

- 放射線技師の仕事

- 外来化学療法とは?

- 麻酔科について

- 医師紹介

- 放射線科について

- 医師紹介

- 皮膚科について

- 医師紹介

- リハビリテーション科について

- 医師紹介

- 脳神経外科について

- 整形外科について

- 当科の強み

- 主な対象疾患

- 整形外科手術実績

- 医師紹介

- 内分泌・糖尿病内科について

- 医師紹介

- 消化器内科について

- 受診される患者さんへのメッセージ

- 医師紹介

- 循環器内科について

- 医師紹介

- 呼吸器腫瘍内科について

- 医師紹介

- 緩和ケア病棟 申込み手順

- 緩和ケア病棟面談・緩和ケア病棟入院に関してのご案内

- 緩和ケアとは?

- 東大阪病院における緩和ケアとは?

- 東大阪病院 緩和ケアの理念

- 緩和ケア担当医師紹介

- 入棟基準・退棟基準・特徴・設備・スタッフ構成・費用について

- 日本ホスピス緩和ケア協会より認証されました

- 緩和ケア病棟パンフレット

- リハビリ介入実績

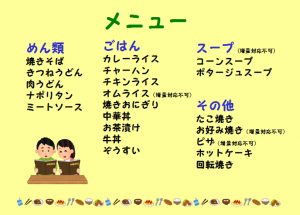

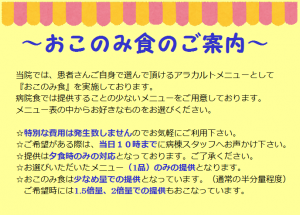

- 緩和ケア病棟での食事への取組み(おこのみ食の実施)

- 緩和ケア病棟におけるリハビリ実施について

- 受診される患者さんへのメッセージ

- 医師紹介

- 1.年齢階級別退院患者数

- 1.年齢階級別退院患者数

- 1.年齢階級別退院患者数

- 1.年齢階級別退院患者数

- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 5.脳梗塞のICD10別患者数等

- 5.脳梗塞のICD10別患者数等

- 5.脳梗塞のICD10別患者数等

- 5.脳梗塞のICD10別患者数等

- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

- 院内感染防止への取り組み

- 医療安全管理対策への取り組み

- 倫理方針(当院の診療上のお約束)

- (財)日本医療機能評価機構による「病院機能評価認定」を更新

- 個人情報保護への取り組み

- 当院による個人情報の利用目的

- 人を対象とする医学系研究に関する情報公開(オプトアウト)

- 沿革

- 病院概要

- 指定医療機関一覧

- 施設基準

- その他

- 理 念

- 基本方針

- 病院長挨拶

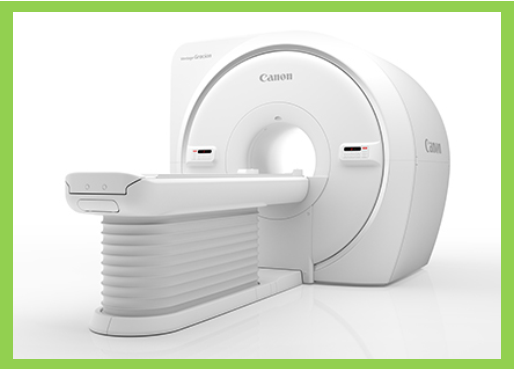

- 1.5T MRIシステムについて

医療安全管理室

当院では、医療従事者の個人レベルでの事故防止と、医療施設全体の組織的な事故防止対策を推し進めることにより、医療事故を無くし、患者さんが安心・安全な医療を受けられる環境を目的とし、病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み患者さんの安全を確保したうえで必要な医療を提供していきます。

医療安全管理対策推進のために、医療安全管理指針・医療安全管理マニュアルは、職員がいつでも閲覧できるようにしています。また、内容は必要に応じ見直し、改訂を行っています。 ご相談などは、医療安全管理室までご連絡下さい。

医療安全管理対策に関する基本的な考え方

医療事故を未然に防止すること、また発生しても重大事故に繋がらないようなにする ことが重要です。そのために医療安全管理対策委員会が中心となり医療事故の分析、 改善策の立案、改善確認を行っています。

医療安全管理対策のための委員会等

- 医療事故調査委員会

重大な医療事故発生時に医療安全統括責任者が緊急招集される委員会であり、 事故の調査及び対策を検討しています。 - 医療安全管理対策委員会

医療事故の分析、対策を検討し、医療事故の防止、事故レベルの軽減に努めています。また、医療事故の情報伝達や研修会を通して医療安全教育・啓発活動を行っています。 - 看護部医療安全対策委員会

医療事故の当事者となりやすい看護師で構成された委員会です。看護部で発生した医療事故について検討し対策の実行や医療安全への啓蒙活動を行っています。

医療安全管理対策に関する職員研修

全職種対象の入職時研修を年に2回程度の実施や、全新入職員、新人看護師へ研修を行っています。また、医薬品・医療機器などについてもその都度研修を開催しています。

医療事故の発生報告

医療事故については、その事故レベルに応じて所属長を通じ、医療安全管理責任者に報告されます。医療安全管理責任者は、その事故レベルや内容により対応しています。 必要時は医療安全統括責任者が医療事故調査委員会を緊急招集し事故の調査を行います。

感染管理対策室

当院における感染対策全般の総括を目的に、病院長直下の組織として、感染管理対策室を設けています。

感染管理対策室は医療職員が連携して、企画立案した対策を実行し、院内感染発生時に速やかに対応するとともに、医療現場における感染の予防及び教育活動の積極的な取り組みを促進させる事を目的としています。

院内感染対策のための委員会等

院内感染防止対策委員会、感染防止対策チームが中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓蒙活動をしています。

-

院内感染防止対策委員会

病院長の諮問機関として院内感染の予防及び感染症発生時における対策等について必要な事項を検討しています。 -

感染防止対策チーム

委員会で決定した院内感染防止対策を日常業務で実践し、委員会へ報告しています。

院内感染対策に関する職員研修

院内での研修は、就職時の初期研修と、全職員を対象とした研修を年2回程度開催しています。また、院外の研修についても各種学会、研究会、講習会の開催情報を告知し、職員の参加を支援しています。

感染症の発生状況の報告

院内感染対策委員会にて当院の感染症の発生状況を把握するため、感染症および微生物の検出状況を集め、監視しています。万一異常発生が疑われる場合は、院長へ報告し、臨時の委員会を開催し、速やかに原因の調査と対応策を講じます。

その他

- 病状・患者さんの身体上の都合等により、お部屋を移動する場合がございます。ご理解、ご了承ください。

- 入院中の飲酒・喫煙は禁止となっております。

- 療養上必要のない物はお持ちにならないで下さい。現金や貴重品等をお手元に置かないようにお願いします。万一、盗難・紛失が起きても当院では責任を負いかねます。

- 備品や物品等を破損・紛失した場合には、弁償していただく場合がございます。

- 地震・災害等の非常事態が発生した場合は、職員の誘導に従ってください。

Q. 入院の医療費はどれくらいかかりますか?

お持ちの健康保険にもよりますが、医療費の窓口支払額には上限が設けられていることが多いため、各種制度をお使いいただき、窓口支払額を抑えることも可能です。ご不明な点やご質問はお気軽に受付事務までお問合せ下さい。

Q. クレジットカードでの支払いは可能ですか?

クレジットカードでのお支払いは可能です。VISA、マスターカードのみとなっておりますが、ご利用下さい。

Q. 事故や労災でも診てもらえますか?

各種保険診療の指定を受けておりますので、診療は可能です。診療時に必ず交通事故・労災であることを申し出て下さい。

Q. 電話でお見舞いに行きたい患者さんの病室を教えてほしいのですが?

申し訳ございませんが、個人情報保護法の施行により、患者さんの病室などを含む個人情報をお電話にてお教えすることは出来かねます。病院受付窓口までお越しいただきお尋ね下さい。

Q. 生命保険の診断書を書いてほしいのですが?

入院・外来通院されている方の診断書であれば、受付窓口にお申し付け下さい。約7~10日にてお渡しさせていただきます。ただし、年末年始・その他諸事情により、出来上がりの日数が10日以上かかる場合もありますのでご了承下さい。

Q. 自宅近くの診療所・病院へかわりたいのですが?

近隣の診療所・病院と連携を図っております。詳しくは地域医療連携室までご相談下さい。

Q. お金や貴重品を預かってほしいのですが?

入院中に必要な金銭以外は、出来るだけ持ち込まないようにお願いしております。病院という性質上、お見舞いの方なども多数ご来院されます。防犯設備は整えておりますが、不要なご心配事を増やさないためにも、ご協力下さい。

貴重品・金品などは最低限必要なもののみでお願い致します。

お会計

入院費やリース(ご利用の場合)のお支払い方法(毎月1回)

- 請求期間 : 1日~月末

- 請求書発行日 : 翌月11日(ただし、休日の場合は請求日は前後します)

お支払いは請求書をお受け取り後、3日以内に1階会計窓口でお支払いください。

入院費のお支払いについてのご相談は、1階会計窓口にご相談下さい。

支払済みの領収書は、医療費控除を申請するときに必要ですので、紛失なさらないよう大切に保管ください。

- 診断書…1通につき2,200円~7,700円(診断書の内容による)

- リース(病衣・タオル・日用品など)…220円~440円/日(税込)

- 紙オムツ…2,618円~4,510円/パック(税込)

- 差額室料

限度額認定証の交付を受けることにより、所得により定められた自己限度負担額のみを支払う制度があります。手続き方法は次の通りです。

- 国民健康保険・後期高齢者保険 ⇒ お住まいの市区町村の保険年金課へ

代理の方(親族)でも申請は可能です。印鑑・ご本人様の保険証をお持ちください。

- 協会けんぽ ⇒ 協会けんぽの各都道府県支部へ(郵送での申請も可能です)

- 健康保険組合 ⇒ お勤め先の担当者様へお問い合わせください。

有効開始期日が翌月になった場合や申請されていても窓口へご提示いただけなかった場合などは、入院された月の診療費には適応できませんので、ご自身で還付手続きを行っていただく必要があります。

また、保険適用外負担分(室料差額・貸衣服・オシメ代など)は対象となりません。

ご質問などありましたら、1階会計窓口(60番)までお気軽にお問い合わせください。

病室についてのお願い

病室に関しては、できる限り患者さんのご希望に沿うように努力いたします。ただし、当院は救急指定病院であり、重症の患者さんもおられます。

重症患者さんの対応、又、感染症対策の為ご希望に沿えない場合や、転室をお願いする場合もございます。

治療経過で病棟をかわる場合もございます。

あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

外来受付時間について

受付時間

| 平日 |

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 土曜 |

|

診療時間

| 平日 |

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 土曜 |

|

休診日

土曜日午後・日曜日・祝日・年末年始12月30日~1月3日

紹介状をお持ちの方へ

他の医療機関さまからの紹介状をお持ちの方は、地域医療連携室にご確認下さい。休診等もございますので一度お問い合わせください。

受診時に必要なもの

- マイナ保険証(又は、健康保険証)※必ずお持ちください。

高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。

なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。

(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。) - 各種公費医療受給者証(お持ちの方のみ)

- 他院からの紹介状(必ずお持ちください)

- 医療情報(レントゲンフィルムやCD-Rなど)

お持ちの方は必ずお持ちください

- 診察券(お持ちの方のみ。紛失された方は、受付係員へお申し出下さい。再発行致します。診察券の再発行費用:110円)

- お薬情報または、お薬手帳(お持ちの方のみ)

受付からの流れ

受診受付

1階入口正面(61番)に紹介受付がございます。マイナ保険証(又は、健康保険証)、紹介状、医療情報をご提出ください。

診察・検査

受付を済まされましたら、各科室へご案内致します。

会計

診察・各種検査等終了後、係員からファイルをお渡しいたしますので、外来ホールの会計窓口へお出し下さい。

お名前をお呼びするまで、会計前のイスにかけてお待ちください。

お使いいただけるカードは、VISAカード、Masterカードのみです。

対応お支払い方法としては、一括払いのみとなります。

お薬について

院外処方箋をお渡ししますので、お近くの調剤薬局でお受け取りください。

注意事項

マイナ保険証(又は、健康保険証)の提示がない場合は、自費扱いとさせていただきます。

駐車場について

外来患者さんは料金体系3時間200円 以降30分200円

詳細情報:タイムズ東大阪病院

初診・再診の方へ

当院は、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない場合でも初診時・再診時選定療養費は頂いておりません。

受診時に必要なもの

- マイナ保険証(又は、健康保険証)※必ずお持ちください。

高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。

なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。

(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。) - 診察券(お持ちの方のみ。紛失された方は、受付係員へお申し出下さい。再発行致します。診察券の再発行費用:110円)

- 各種公費医療受給者証(お持ちの方は必ずご提示ください)

- 処方されているお薬、お薬手帳(お持ちの方のみ)

受付からの流れ

受診受付

1階入口右側(60番)に総合受付がございます。マイナ保険証(又は、健康保険証)をご提出ください。

診察・検査

受付を済まされましたら、各科室前の待合イスにかけてお待ちください。係からお名前をお呼びいたします。

会計

診察・各種検査等終了後、係員からファイルをお渡しいたしますので、外来ホールの会計受付(60番)へお出し下さい。

会計が出来ましたら、モニターに番号が表示されます。

番号が表示されるまで、会計前のイスにかけてお待ちください。

お使いいただけるカードは、VISAカード、Masterカードのみです。

対応お支払い方法としては、一括払いのみとなります。

お薬について

院外処方箋をお渡ししますので、お近くの調剤薬局でお受け取りください。

注意事項

マイナ保険証(又は、健康保険証)の提示がない場合は、自費扱いとさせていただきます。

駐車場について

外来患者さんは料金体系3時間200円 以降30分200円

詳細情報:タイムズ東大阪病院

お問い合わせ先

橈骨遠位端骨折とはどのような骨折ですか?

手のひらを着いて転んだ時に、前腕の2本の骨のうちの橈骨(とうこつ)が手首のところ(遠位端)で折れる骨折のことを言います。若年者ではスノーボードなどのスポーツや交通事故が多く、高齢者(特に閉経後の中年以降の女性)は骨粗鬆症などが基盤にある場合、軽微な転倒でも発症することがあります。いずれの場合も、前腕のもう一本の骨である尺骨の先端やその手前の部分が同時に折れる場合もあります。

転倒した時に手をついて受傷するのが、手首の骨:橈骨(とうこつ)です。

橈骨遠位端骨折は年齢による違いはありますか?

橈骨遠位端骨折は、年齢により大きく3つに分けることができます。

子供の骨折、青壮年の骨折、高齢者の骨折です。

当院で多い青壮年の骨折、高齢者の骨折について以下に説明します。

- 青壮年の骨折:

高所からの転落やバイクの転倒などで高エネルギー損傷が多いのがこの年代の特徴です。 したがって、骨折のずれ(転位)が大きかったり、関節内に骨折が入ったりして、手術を受けないと後遺症が残りやすい骨折の頻度が多いです。

また、手関節の靱帯に合併損傷がある場合もあります。 - 高齢者の骨折:

高齢者に多い骨折の1つです。高齢になるにつれ骨が脆くなること(骨粗鬆症)に関係しており、若い時には骨折しない程度の力でも、手首の骨は折れてしまいます。高齢者のほとんどは、玄関や布団の縁につまずいたといった程度の転び方で骨折をしています。

骨折のずれ(転位)が少なければギプス固定や装具で治療します。 骨折部が大きくずれているような場合や関節内に骨折が入っている場合には手術が選択されます。

橈骨遠位端骨折は骨折の仕方による違いはありますか?

分類はいくつかあります。今回は骨折のずれ(転位)による分類について説明します。

いずれも手術などで骨折部位の固定をしてリハビリテーションを行っていきます。

橈骨遠位端骨折をするとどんな症状が出ますか?

そういった症状が出ればすぐに病院に受診して下さい。

病院でX線検査やCT検査による診断を受け正しい治療に進むのがなにより大切です。

もし骨折したまま放置すると骨が変形したまま固まり、痛みだけではなく痺れや動かなくなるなど2次的障害が出る可能性があります。そのため骨折は早期に診断し治療に進みしっかり治すことが大切です。

橈骨遠位端骨折の発生率は?

40歳未満では、男性の発生率が女性よりも1.4倍多いとされ、40歳以上では女性が男性より多くなり、女性の発生率は加齢に伴ってほぼ直線的に増加すると言われています。60歳以上の女性の14.5%はその後の生涯のなかで橈骨遠位端骨折を生じることが報告されています。

橈骨遠位端骨折の治療とは?

原則として、関節外骨折やズレのない骨折は、ギブスなどの外固定による保存療法が行なわれます。ズレを伴う骨折の場合は、手術による治療が必要とされます。

手術による治療の場合は、当院では手術の前の日から術後の生活指導や自主トレ指導を実施しています。また、高齢者には認知機能の検査を実施させていただいています。術後翌日より実際に手を動かしたり、許可された範囲の生活上の動作を練習することができ、生活上の支障を最小限に抑えることができます。

橈骨遠位端骨折の術後はどれぐらい動かしてよいのでしょうか?

尺骨骨折を合併していない場合は、当院では手術の翌日から食事や整容等で使用を許可されます。ズボンやパンツを上げ下ろししたりもできます。

お風呂も傷口がぬれないようにしていただければ入って大丈夫です。ただし、骨折した手で体を支えたり、重いものを持ったりすることはしないように指導をさせていただきます。

橈骨遠位端骨折のリハビリではどのようなことをしますか?

手術前は怪我していない手の握力や関節の角度測定などの評価を行います。人により力や関節の曲がりに差があるため患者さんの状態を把握し目標を決めるために行います。また術後の注意点や自主トレーニングについて説明します。

そのため初めのリハビリテーションの目標は腫れをとることです。手術前に腫れを取り易くする手の運動について説明し、手術翌日より一緒にその運動を行ないます。

また同時に手を付くことと重たいものを持ってはいけないなどの生活上の注意点について説明します。

手術後問題がなければ、手術翌日~2日ごろには退院し、外来でリハビリに通って頂くことになります。他院でのリハビリを希望される場合は、希望に沿って対応しています。外来リハビリテーションでは術後約8~10週での終了を目指してリハビリテーションを進めていきます。どの時期にどのような練習を行うのか、各時期の目標などをまとめたものがあり、それを基準に訓練を進めていきます。骨折や手術後の状態が異なるので、主治医と相談しながら訓練を実施していきます。

橈骨遠位端骨折のリハビリで注意していることがありますか?

「手術をすればそのうちに治ると思っていたのに…」ということを患者さんからよく伺います。個人差はありますが、術後は腫れたり、動かしにくい時期があります。痛みやしびれが出ることもあります。何人もの患者さんを診ていれば、問題ない事はわかるのですが、当事者の患者さんは、初めての事ですし、「痛い」=「よくないことが起こっているのでは?」と心配になられたり、使うことが怖くなる場合があるのです。

また、訓練も大切なのですが、訓練以外の時間もとても大切と考えています。ご自分でもしっかり動かしていただけるように、時期ごとに必要な宿題(自主トレ)を出させていただきます。リハビリ以外にご自分でも注意しながら練習したり、日常生活で使用していくことが手の機能を維持したり、改善するには必要なのです。自宅で困らないように生活上の動作は、できるだけ具体的にどうすればいいかをお伝えするようにしています。

上腕骨骨幹部とは?

上腕骨骨幹部はどのようにして折れるのか?

また投球動作や腕相撲のように、上腕骨に大きな捻じれる力が瞬間的に加わることでも発生します。 比較的若者の発生が多く、腕相撲で発生することも多いと言われています。

上腕骨骨幹部骨折にはどんな症状がでますか?

上腕部での疼痛、変形、不安定性が出現します。骨折した部分の骨が皮膚を突き破る開放骨折になることもあります。 また指先がつめたい、血色が悪いなどの症状があれば血管損傷なども考えられます。手や指のしびれ、手関節や指が動かしにくいなどの症状があれば、神経損傷を疑います。

上腕骨骨幹部骨折の検査・診断とは?

病院でX線検査やCT検査を行います。 医師がその結果を診て治療方法を考えます。血管の損傷が疑われるときなどは超音波検査や造影剤を用いた検査を行うことがあります。

上腕骨骨幹部骨折の治療はどのようにおこなわれますか?

他の骨折と同様、ギブスや装具などで固定する保存的治療と手術があります。それぞれの治療については、各Q&Aをご参照ください。

上腕骨骨幹部骨折の保存的治療はどのようなものですか?

ただしこれらの方法だけでは肩関節や肘関節が固まってしまうことがありますので、途中でファンクショナルブレースという装具に変更して、肩や肘などの運動をしつつ治療をすすめることもあります。

上腕骨骨幹部骨折の手術的治療はどのようなものですか?

プレートや髄内釘(芯棒を入れる)などの手術療法があります。

どのような手術方法が最良かは骨折の場所や状態などを見て医師が判断します。 手術は全身麻酔で行われることが多く入院が必要になります。

ただし血管損傷を疑う場合や開放骨折などでは緊急の対応が必要になるので、対応可能な病院へ転院が必要となることもあります。

上腕骨骨幹部骨折の合併症にはどのようなものがありますか?

上腕骨骨幹部骨折の合併症には、橈骨神経麻痺や偽関節があります。

- 橈骨神経麻痺:

橈骨神経とは指を伸ばしたり、手首をそらせる筋肉の運動にかかわります。骨折した部分で神経が引っ張られたり圧迫されたりすると、手首が垂れ下がったままになってしまいます。また親指の付け根周辺のしびれや感覚障害などが生じます。自然回復することが多いですが、損傷の評価のために手術を行う際に神経を確認することもありますので担当医との相談が必要です。 - 偽関節:

骨折した部分で骨がつかないことです。 これに対して体の他の部位より骨を移植する方法や内固定をやり直すなどの追加手術を行うことがあります。

上腕骨近位端骨折とはどのような骨折ですか?

上腕骨近位端骨折は、若い人ではスポーツや交通事故などの強い外力によって生じ、小児では骨端線(成長線)を含んで損傷する場合もあります。

高齢者では転倒などの軽い外力で生じることが多く、特に女性が多い傾向です。

大腿骨近位部骨折(股関節)、橈骨遠位端骨折(手関節)、脊椎圧迫骨折と並んで高齢者に多い骨折の一つです。

上腕骨近位端骨折の検査・診断とは?

単純X線撮影で診断が可能ですが、治療方法を決めるためには、骨折の転位程度の評価が重要になり、複数方向のX線検査、MRI検査、CT検査が情報を得るために有効です。

上腕骨近位端骨折に合併する損傷とは?

上腕骨近位端骨折に合併する損傷には、神経損傷や脱臼があります。

- 神経損傷:肩関節の挙上などの機能障害に影響します

- 脱臼:骨折単独の場合と比べて、治療法が異なります

上腕骨近位端骨折の治療法とは?

転位のない骨折は、保存的治療の適応であり、三角巾などで固定し、臥床、起床動作時に肩関節を安定させるため、バストバンドなどで上肢を体幹に固定します。3週間は固定を行います。固定期間中も手指の腫れを軽減させるため、手指や手首の運動は積極的に行います。痛み、腫れの軽快に応じて、可動域訓練を開始していきます。

手術方法は、鋼線などを用いる方法から、近年は、髄内釘固定法(図1)やプレート固定法(図2)が行われます。脱臼骨折の場合には、人工骨頭置換術が行われる場合もあります。

肩関節は、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)で知られるように拘縮(こうしゅく)と言って関節の動きに制限がおこりやすい関節です。保存的治療、手術的治療ともに、骨折部の安定性(固定性)を得ることで、早期に後療法(可動域訓練)を開始することが大切です。

上腕骨近位端骨折のリハビリテーションではどのようなことをしますか?

状態に合わせて医師、看護師と連携しながら、手術された方は手術後の期間によってリハビリ内容を変更していきます。手術後直後は手指の腫れの軽減や手・肘関節の拘縮予防、骨折の状態によっては徒手的な肩関節の可動域練習や筋力トレーニングをしていきます。更衣・洗体・食事の準備など片手でできる生活動作の指導も行います。ご自分でできない生活動作については、看護師や介護士が援助して行います。状態に合わせた自主練習指導や日常生活活動に合わせた練習を行っていきます。

上腕骨近位端骨折の合併症と後遺症とは?

上腕骨骨折の合併症には、骨癒合遷延・偽関節、変形治癒、肩関節可動域の制限、上腕骨頭無腐性壊死があります。

-

骨癒合遷延(こつゆごうせんえん)・偽関節(ぎかんせつ):

全ての骨折の合併症として骨癒合の期間が遅れたり(遷延)、骨癒合しない(偽関節)場合があります。その時は、再手術が必要になります。 -

変形治癒:

重大な機能障害を残す場合には、手術的治療が必要になります。 -

肩関節可動域制限:

骨折する前と比較して、関節の動きの制限が残ります。 - 上腕骨頭無腐性壊死(じょうわんこつとうむふせいえし):

特殊な骨折型や脱臼骨折の場合に血行障害により上腕骨頭(関節部分)の壊死が起こる場合があります。 骨癒合が得られても、関節の変形を起こす場合もあります。

鎖骨とはどのような骨ですか?どんな役割がありますか?

内側の端は胸骨とつながり、外側の端は肩甲骨とつながりそれぞれ関節を構成しています。

つまり、鎖骨は、腕、肩、胸、背骨をつなぎ合わせ、その動きを連結し、助けているという重要な役割があります。私たちが腕を自由に動かすことができるのは鎖骨のおかげです。さらに首付近にある神経や血管などの循環器系も守る役割もあります。

鎖骨骨折とはどのような骨折ですか?

鎖骨骨折は、全骨折中約10%を占めるほど多い骨折のひとつです。

原因は転倒して肩や腕を強打した衝撃で生じることがあります。他にもラグビーやアメリカンフットボール、柔道などの激しいコンタクトスポーツがきっかけとなることもあります。鎖骨骨折を起こしやすい要因のひとつに交通事故もあります。折れる瞬間にボキッ!という音を聞く人も多いようです。

鎖骨骨折の症状にはどのようなものがありますか?

特に鎖骨骨折で生じる痛みは捻挫や脱臼よりも強いため、肩を上げられないことも多いです。また鎖骨が折れて正常の位置からずれたことにより、その部分の皮膚が突出して見えることもあります。数日経過してから、患部や周辺にあざができることもあります。さらに鎖骨骨折そのものや原因となった外力により、近くを通る神経が損傷して、手にしびれや痛みが生じることもあります。骨折した部位や骨のずれ方などによっては、骨の付きが悪くなるともいわれています。

鎖骨骨折に合併する損傷とは?

激しい衝撃を受けた場合、骨折部位が血管や神経あるいは肺に損傷を与えることがあります。また骨がゆがんでくっついてしまう変形治癒や骨折した骨同士がくっつかず不安定になってしまう偽関節、痛みをともなう関節症があります。

鎖骨骨折の治療はどのように行いますか?

治療は保存療法と手術療法があります。

治療方針は、骨のずれ具合、皮膚から骨が飛び出ているかなどを考慮して決定します。

比較的軽度で保存療法による治療が期待できる場合、骨のずれを正常な位置に直してから鎖骨バンド(クラビクルバンド)などで患部を固定して安静を保つようにします。

痛みが強ければ鎮痛薬を処方することもあります。

骨折による骨のずれが激しい、皮膚から骨が飛び出ているなど重症の場合には、プレートやワイヤーなどを使用して骨折した箇所を結合させる手術を行うことになります。

一方で鎖骨の外側3分の1で骨折している鎖骨遠位端骨折の場合は保存加療では骨がつきにくいことも多く、手術的加療が選択されることが多いです。

近年では早期社会復帰を目指し手術を行うケースが増えています。手術をしてもしなくても骨がつくまでには最低4~12週を要しますが、鎖骨骨折の治療期間中は全く腕を動かしてはいけないというわけでなく、無理のない範囲で日常動作など適度な動作は行うようにします。

鎖骨骨折後の経過について教えて下さい

東大阪病院では、受傷から早期手術を心がけています。

入院後合併症がなければ、入院翌日の手術になります。

術後問題なければ、翌日、または翌々日に退院となり、平均して2泊3日~3泊4日が入院期間となります。

(※上記入院期間は一般的なケースとなり、骨折の具合によって変動いたします。)

保存的な場合(手術をしなかった場合)骨折部が動くので痛みを伴い肩を動かすことは難しくなります。

手術を行えば、積極的なリハビリができるので社会復帰にかかる時間を短くできます。

鎖骨骨折の手術について教えて下さい

手術では、折れた骨を元の正しい位置に戻す(整復)作業を行い、その状態を固定します。骨折の種類や部位、重症度によって、様々な手術方法が選択されます。例えば、鋼線やプレートを用いて骨を固定する方法などが挙げられます。医師は、患者さんの状態や骨折の状況を総合的に判断し、最適な手術方法を決定します。

鎖骨骨折術後の生活での注意点はありますか?

術後早期に重いものを持たない、担がないように努めてもらいます。

鎖骨骨折の固定期間中のお風呂はどのようにするのですか?

服や下着の着替えやお風呂の際は、鎖骨固定帯(クラビクルバンド)を外す必要があります。

医師の指示に従って、骨折した方の手に負担がかからないようにしましょう。

【お風呂や着替えの際の注意点】

▶骨折した方の腕に負担をかけない

・固定帯を外す際は、無理をせず、ゆっくりと行いましょう。

・骨折した方の腕を90度以上に上げたり、その手で体を支えたりするのは避けましょう。

▶お風呂

・骨折していない方の手で体を洗いましょう。

・背中など洗いづらい部分は、ご家族の方に手伝っていただくか、長柄ブラシを使うと便利です。

長柄ブラシは100円均一ショップでも購入できます。

▶服の着替え

・前開きタイプの服(ボタンやチャックが付いた前開きタイプの服)が着脱しやすいです。

・着る順番: まず、骨折している方の服を着て、その後、骨折していない方の服を着ましょう(骨折している方→骨折していない方の順に着ます)。

脱ぐ際は、この逆の順番で行います。

【その他】

・固定帯をつけた状態での入浴: 医師から特に指示がない限り、固定帯をつけたままお風呂に入ることは避けましょう。

・固定帯の締め付け具合: 固定帯が緩すぎると効果が薄れ、きつすぎると痛みや血行不良の原因になることがあります。医師に相談し、適切な締め付け具合に調整してもらいましょう。

・日常生活での注意点:

重いものを持つ:骨が完全に治るまでは、重いものを持つことは避けましょう。

激しい運動:ジョギングやテニスなど、激しい運動は、医師の指示があるまで控えるようにしましょう。

【まとめ】

鎖骨骨折の治療は、固定帯をしっかりと装着し、医師の指示を守ることが大切です。お風呂や着替えの際は、骨折した方の腕に負担をかけないように、ゆっくりと丁寧に行いましょう。何か不安なことがあれば、必ず医師にご相談ください。

鎖骨骨折のリハビリテーションとしては何を行いますか?

肩関節の拘縮予防・可動域訓練を行います。

拘縮(こうしゅく)とは、関節が正常な範囲で動かなくなってしまう状態の事で、日常の動作に支障をきたします。

肩を動かし、肩関節が硬くならないように動かしていく可動域訓練を通して、肩関節の拘縮を予防します。

術前術後で筋力が低下した筋肉に対し筋力増強訓練を行います。可動域の確保と合わせて行うことで、骨折前に近い運動の再獲得を目指します。

鎖骨骨折はどれくらいで治りますか?

一般的に、骨癒合(骨がくっつくこと)ができるのは2~3か月です。

骨癒合が終了してギプスが外れたら本格的なリハビリテーションが始まります。

(※上記期間は一般的なケースとなり、骨折の具合によって変動いたします。)

上肢骨折にはどのようなものがありますか?

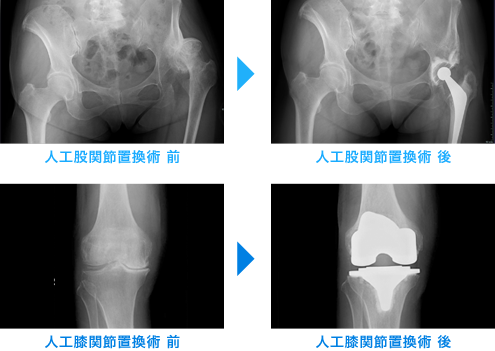

大腿骨骨折の治療方法にはどのようなものがありますか?

病院に搬送されると、できるだけ早く手術が行われます。これは、骨折後の寝たきり状態による合併症(※)の予防のためです。除痛・機能回復・早期療養が手術の目的です。骨折による合併症の予防・生活動作再獲得の為のリハビリテーションも行います。

当院では、術前からリハビリを開始しています。

大腿骨骨折の治療や手術の方法も、患者さんの年齢や骨折部位のずれ(転位)の大きさ、そして軟骨のすりへり(関節症)などによって異なります。

どのような手術を行うかは、事前に医師から説明がありますので、わからないことや不安なことはその時にぜひ聞いてみましょう。

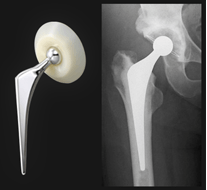

大腿骨骨折の治療法としては、①自分の骨をくっつける方法(骨接合術)と②人工物に置き換える方法(人工骨頭挿入術、人工股関節全置換術)の2つがあります。骨折の状態や、骨折の発生した部位などによってどちらの手術を行うかを選択します。

① 自分の骨をくっつける方法(骨接合術)

② 人工物に置き換える方法(人工骨頭挿入術、人工股関節全置換術)

高齢者でも手術をしてもらえますか?

基本的には高齢者の場合でも、手術を行ないます。

しかし、全身麻酔をすることや手術すること自体が原因で命の危険が大きくなると判断した場合などには、やむなく保存療法を選択することがあります。

しかし、骨は癒合していませんから、怪我をする前の状態には戻らず、歩行能力は必ず落ちます。また、動けるようになるまでの期間が自ずと長くなりますので、寝たきりに伴う合併症もきたしやすくなります。

大腿骨の骨折をしたら歩けなくなりますか?

ただし、リハビリテーションの効果によって、それも大きく変わってきます。

本人の意欲や痛みの程度、体力、合併症、認知症の有無などのさまざまな要因が加わりますが、リハビリテーションはできるだけ早くから行う必要があります。

手術後に注意しておくことはありますか?

感染症

ごくまれですが、手術部位に菌が入りこみ化膿することがあります。この場合は、再度手術して膿を取り除いたり、骨の固定に使用した器械の抜去が必要になる場合があります。一般に感染は術後1年まで起こるといわれています。入院中には、感染予防のために抗生物質の点滴を行い、定期的な血液検査を行って、感染が無いかどうかを調べます。

また退院してからも、手術部位の痛みが増強したり、赤く腫れ上がったりした場合は、主治医のいる病院へできるだけ早く受診することを忘れないでください。

脱臼

これは、人工物に置き換える手術(人工骨頭挿入術、人工股関節全置換術)の後(特に~6ヶ月後まで)に起こりうるものですが、脱臼は股関節を過度に曲げたり、捻ったりした時に起こることがあります。 ひとたび脱臼が起こると、繰り返して起こりやすくなるので注意しましょう。手術の方法によって、脱臼しやすくなる運動方向や運動の程度が違うので、主治医やリハビリの先生などから正しい動作方法を聞いておくことが重要です。頻回に脱臼する場合は、脱臼を予防する装具などをつけるときもあります。

術後3ヶ月以降は特に制限なく運動等も可能な状態になられる方が多いです。

当院では、気を付けないといけない運動に対して、どう動けばいいかが分かるように、パンフレットを用意しています。

また、当院で施行している人工関節は脱臼が少ない方法で行なっておりますので、術後3ヶ月以降は特に制限なく運動等も可能な状態になられる方が多いです。

人工関節の弛み

人工物に置き換えた場合には、耐用年数が存在します。入れ歯が緩むのに似ています。主に人工物と骨との間に弛みができて、人工物が骨を削ることが問題になります。骨が削られるわけですから、痛みがでたり、人工物の先端が骨に当たって骨折をきたしたりします。ひとたびこのようなことが起これば、一度目の手術よりも大きい再置換手術が必要となります。人工物に置き換える手術をうけたかたは、先生から指示のあった受診日には必ず受診をお願いします

しかし、当院で施行している人工関節は弛みが少なく、通常20〜30年耐用できる手術を行なっていますのでご安心ください。

深部静脈血栓症(しんぶじょうみゃくけっせんしょう)

これも下肢の骨折、手術後に特に起こる合併症ですが、怪我をした後や、手術中・術後に体を動かさずに寝ていると下肢の静脈の流れが悪くなって血液の塊(血栓)できることがあります。血液の塊で血液の流れが更にわるくなって、ふくらはぎを中心に足が腫れたり、痛みを感じたりすることがあります。さらに問題なのは、その血栓が血流に乗って、肺や脳に流れ込んで血管を詰まらせることがあります(塞栓症)。これは命に関わる重篤な合併症です。これを予防する為に、血栓予防薬の投与、弾性ストッキングの着用などを行います。

高齢者の手術後に注意しておくことはありますか?

せん妄(せんもう)

認知症の進行

認知症は、一度獲得した記憶や認識、判断、学習などの低下により、自己や周囲の状況把握、判断が不正確になり生活上支障をきたす状態をいいます。入院による環境の変化によって、認知症が進行することがあります。また、手術後、ベッド臥床期間が長くなることにより、活動性の低下・覚醒の低下などが起こり、認知症が進行することがあります。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)

誤嚥性肺炎とは、肺炎の原因となる細菌が、飲食物や唾液などと一緒に肺に流れ込み発症する肺炎の事です。誤嚥性肺炎は高齢者に多い傾向があります。食べ物をのどに送る舌などの運動機能の低下や、唾液分泌量の低下、嚥下反射やそれに関わる筋の機能低下によって、嚥下障害を起こしやすくなるのです。手術後は、体力も低下しやすく、ベッド上で寝ている時間の増加、覚醒の不良などにより、誤嚥性肺炎が合併しやすいため注意が必要です。

大腿骨頚部骨折のリハビリテーションではどのようなことを 行うのですか?

ただし、患者さんの状態によっては、手術までの待機期間が長かったり、手術は成功しても合併症が起こったり、痛みがなかなかとれなかったりする方もおられ、歩行ができない場合もあります。

しかし、どのような状態の患者さんでも、大腿骨骨折におけるリハビリテーションはできるだけ早く取り組む方がよいとされています。

もし痛みを我慢できれば、手術前であってもなるべく上半身は起こす方がいいいですし、上肢や骨折していない足の運動もした方がいいといわれています。このため、当院では手術前にリハビリの開始を行っています。

リハビリテーションにはどのような種類がありますか?

さらに、看護師、管理栄養士、社会福祉士などがチームを組み、ご本人やご家族も交えて、「チーム医療」によって、患者さん個人の具体的な治療計画の立案と実施が行われます。

リハビリ職種には、

- 理学療法(PT):起居や歩行などの動作の改善に関するリハビリ

- 作業療法(OT):更衣・排泄などの生活動作や家事動作、認知機能改善に関するリハビリ

- 言語療法(ST):食事やコミュニケーション能力改善に関するリハビリ

があります。

患者さんの状態によって必要な職種が関わります。

術後のリハビリはどんなことをするのですか?

術後は、まずベッドから起きて、座る・立つ・車いすに乗る訓練やトイレに行く練習を行います。しばらく車椅子に座って、血圧などの変動がないか、食事をとることができるかなども見ていきます。

立位・立ち上がりがスムーズにできるようになったら、次は平行棒内歩行訓練となります。訓練の進行に合わせて、痛みが出やすい時期は決まっていますから、訓練時は、理学療法士が患部状態や動作状態を評価して、適切な運動量への変更や適した運動方法への改善など、その状況に合った調整をします。

もし、訓練をうける場合は、痛みや症状は遠慮せずに療法士に伝えてください。

筋力をつけるリハビリについて教えてください。

こうして関節の柔軟性が戻ってきたら、次は筋力訓練にもとりかかります(これらは平行して行われます)。主に、立つのに必要な大きな筋肉群(大腿四頭筋、腸腰筋、臀筋群)を中心に訓練します。

手術の後に熱が出たり、元気がないのですがリハビリはしないといけませんか?

発熱の度合いや症状によって、リハビリ訓練の実施を検討します。

当院ではリハ医学会基準というリハビリテーションの中止基準を取り入れています。

また、個別に指示の有る場合は医師の指示に従い実施しています。38度以上の発熱がある場合、積極的なリハビリは実施しません。38度に達していない発熱の場合、医師からのリハビリ指示があった場合、ベッド上で関節拘縮予防の関節可動域訓練を行ったり、低負荷での筋力トレーニング、可能であれば離床など、患者さんの体調に合わせて実施します。医師の指示があっても、「身体がしんどいので休みたい」など、患者さんのご希望に合わせて検討することもできます。リハビリ訓練での疑問や不安なことは、療法士にご相談ください。

ご飯が食べられていないようですが、リハビリはできるのでしょうか?

リハビリ訓練を行う上で、栄養状態はとても大切です。ご飯を食べていただき、栄養が良い状態でなければ筋力とレーニングや歩く練習をしても効果は得られにくく、むしろ体に負担をかけてしまうことになりまねません。そうならないために、栄養状態に合わせて、運動の内容・種類・量を決めていきます。

栄養状態の改善が必要な患者さんには、NST(栄養サポートチーム)が関わり、栄養状態の改善にも取り組んでいます。

作業療法ではどのようなリハビリを行うのでしょうか?

日常生活の復帰を目指して、作業療法を行います。その時点での移動能力にあわせ、例えば、トイレに座る行為とか、服や靴下、靴のはき方、台所での立ち回りかた、自助具の使い方など各個人の生活空間、スタイルに合わせた訓練を行います。

ご自身がもともと慣れ親しんでいた活動を使って、座る時間をつくるなど、日常生活を取り戻す関わりを行います。最近は、高齢者でおひとり暮らしの方も増えました。必要性に応じて簡単な食器の片づけや掃除などの家事も安全にできるか練習していきます。

リハビリで家族ができることはありますか?

ご家族の役割はとても重要です。

家族や介護する方には、そのためのリハビリの内容を理解して頂くことが大切です。

リハビリ場面も見ていただくと、どの程度動けるのか、どんな動きはしてはいけないのかなどがわかりやすいと思います。

また、ご家族がおられるときにはできるだけ座らせるなどもリハビリになります。回復の状態に合わせて、ご家族でできることもありますのでご協力をお願いいたします。

入院中に家族がしておくことはありますか?

退院されるまでには、数週間~2カ月ほどかかります。その間に家族など介護される方は、退院後の準備をしておく必要があります。

これらの中には、介護保険を利用すれば用意できるものもあります。ご本人様の能力によって必要な場所や物が違いますので、事前にリハビリ担当者(PT/OT)やケアマネージャーさんなどに相談しておくことをお勧めします。

手すり類をつけることでかえって廊下が狭くなり、歩行や介助がしにくくなるということもあるのです。

カンファレンスにて、ご家族へ必要なことのご提案をさせていただいています。

担当療法士や看護師、社会福祉士(MSW)からも情報提供させていただきますので、まずはご相談下さい。

退院後に注意することはありますか?

もし、患者さんに次のような症状があらわれたら、すぐに受診するようにしてください。

- ふくらはぎや足に痛みが出たり異常な腫れがあったりした場合(血栓症の疑い)

- 傷口が異常に赤くなる、熱をもつ、膿や血などが現れる場合(感染の疑い)

- 胸の痛みや呼吸困難に陥ったりした場合(塞栓症の疑い)

- 患部が痛く、38度以上に発熱した場合(感染拡大の疑い)

- 手術した部分が再び痛んで歩けなくなった場合(ゆるみ、人工物周囲の骨折の疑い)

とにかく転倒しないように注意して下さい。

大腿骨は、重い上半身を支えているため大きな負担がかかる部位です。ですから、再び骨にひびが入ったり、折れたりすることもあります。骨折した時と同様に、そのままにしておくと生命にかかわることも少なくありませんので、とにかく異常な状態がみられた場合は、遠慮することなく受診して下さい。

骨折を予防するには、どのようなことに注意すればよいですか?

生活上で骨折しない為に、どのようなことに注意すればいいですか?

実例として、夜にトイレに行く際、ふとんの端やトイレの段差に引っかかって転倒するとか、ズボンを脱ぐ・はく時にバランスを崩し転倒するなども見られます。

転倒に結びつくものを排除する、立って行うのではなく座って行えるように家具の配置を考えるなどの対応をとるのも方法です。

つまずくことや滑ることを避けるために、段差のある所は明るくし、つまずきのもとになる電気コードや新聞紙、座布団などを床に置かないようにするのも有効です。

骨折したかもしれない場合に、家族が応急処置としてできることはありますか?

そして、まずは本人が楽な姿勢を保つことが大切です。

例えば、座っている方が楽だというのなら座ったままでいいので、無理に横にしようなどとはしないでください。

骨折した場所や骨折の程度によって、症状はまちまちですから、とにかくまず、どの姿勢でいれば一番、痛みを感じないかを確認しましょう。

骨折した下肢は、骨折によって骨膜が損傷し痛みが発生します。

さらに周りの軟部組織(筋や靭帯など)が損傷することで痛みが増強します。

動かすことで、痛みが起こる部位の損傷が進む(増悪する)ために痛みが発生します。また、動かそうとすると痛みによる筋の収縮によって、2次的に痛みが増強します。 そのため、無理に動かさない方がよいのです。

待っている間には、骨折した部分からは少しずつですが出血が起こっています。

結果として、総出血量は500~1000mlほどになるので高齢者は必ず貧血を起こします。ですから、この状態で長く放置しておくと、循環動態に支障をきたし、肝臓や腎臓など主要な臓器の障害や血圧が下がってショックを引き起こすなど、命に関わることを忘れずにいてください。

ためらわず、救急車を呼んでくださいね。

急車が来るまでに、何を準備しておけばいいでしょうか?

救急車が到着するまでに、ご家族に用意していただきたいものがあります。

あらかじめ、そうした情報が分かっていると搬入先の病院で、余分な診察や検査をする必要がなくなるため、治療にとりかかる時間が短くなり、治療がスムーズに行えるのです。

また、入院のために、身の回りの品を準備しておいて、搬送される際に持参しておくと、すぐに手術・入院となっても、わざわざ荷物を取りに帰宅する必要がなく助かります。

大腿骨骨折にはどのようなものがありますか?

触ってみると分かりますが、ふとももには太い骨と筋肉が付いています。

特にヒトの場合は、上半身を支え、かつ歩行するのに使う重要な部位です。

もし骨にひびが入ったり折れたりすると、たいていの場合、痛みがひどくて歩くことができなくなります。

股関節側(上側)から順に①大腿骨頭 ②大腿骨頚部 ③大腿骨転子部および大腿骨転子下 ④大腿骨骨幹部などです。

ここに起きる骨折は、大きく分けると股関節包(股関節をとりまく袋)の中でおきた頚部骨折(内側骨折)と、関節包の外でおきた転子部もしくは転子下骨折(外側骨折)があります。

ちなみに頚部は血流が乏しい場所なので、骨折の治りが悪く遅延します。

逆に、転子部は栄養血管が豊富で比較的治りやすい場所です。

このため両者には手術方法、リハビリテーションに違いがあります。

入院の為の身の回り品は、どのような物を準備しておいたらいいでしょうか?

入院前にご用意頂くもの

- 保険証(医療・介護)

- 診察券

- 入院履歴確認書(退院証明書)等

入院時にお持ち頂くもの

- 寝間着

- 下着

- スリッパ

- バスタオル

- タオル

- 洗面用具

- ティッシュペーパー

- お食事に必要なもの(箸・湯のみ・スプーン他)

大腿骨の骨折の時にはどんな問題がありますか?

もし、高齢者が身体を動かさなくなれば、身体の筋肉が衰えてしまい、寝たきりとなり、さらに褥瘡(床ずれ)や肺炎などの合併症などを引き起こす原因となります。つまり、骨折をきたすことで日常生活動作の低下がかなりの確率で起こります。

大腿骨の骨折が起こるとどんな症状が出ますか?

転倒や転落後に大腿の付け根に痛みが出現し、立つことや歩くことができなくなり、下肢を動かすと痛がります。

ただし、ずれの小さい亀裂骨折(いわゆるヒビ)の時はつかまり立ちや伝い歩き程度なら可能なことがあり注意を要します。

また、認知症などがある場合は発見が遅れることがあります。

患者本人では判断が難しい為、ご家族や介護している方が、患者さんが体を動かした時に痛みで声をあげる、足を動かしたがらないなどの様子から判断して病院へ受診することをおすすめします。

冬に増加する“転倒”にご注意下さい

転ぶ要因を無くそう!【環境編】

転ぶ要因を無くそう!【カラダ編】

- 筋力が低下すると、脚が上がりにくくなります。

日頃からウォーキングなどで足の筋力をつけ、歩くときは脚をあげることを意識しましょう。 - 座ったまま・寝ころんだまま行える運動もあります。

ストレッチなどで足首を柔らかくするのも良いです。 - 薬によっては。副作用でめまい、ふらつき、脱力感などが起こる場合があります。薬を服用する際は注意事項をよく読み、心配であれば医師や薬剤師に相談しましょう。

対策をしても転倒してしまった場合は

まずは、安静にして、打った場所や出血を確認します。

- 骨折の可能性があったり出血が多い場合は医療機関へ。転倒した時は何ともなくとも、しばらくしてから腫れたり、痛みが出てくる場合もあります。

- 頭部を打っている場合は、出血がなくても48時間は様子を見てください。

吐き気がある、ろれつが回っていない、歩行状態がおかしいなどの症状がある場合はすぐに医療機関を受診して下さい。

対策をしても何度も転倒が続く場合は、病気の可能性も疑いましょう!!

救急の体制はどうなっていますか?

東大阪病院の内科・整形外科は日曜・祝日・夜間も救急診療を行っています。

| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日中 9:00~17:00 | 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 夜間 17:00~翌9:00 | 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

救急患者だけしか診察してもらえないのですか?

救急外来は、休日や夜間に発症した患者さんを診療の対象とし、初期診療を行っています。

診察の順番は入院患者さん及び重症の外来患者さんを優先させて頂いております。

また救急外来は通常の外来診療とは異なり、検査や投薬もある程度限定されています。

軽症のみの診察でしょうか?

救急外来は、休日や夜間に発症した患者さんを診療の対象としております。

従って緊急の治療が当院で対応できない場合は、対応できる病院に転院して頂く場合もあります。

また、当院で応急的な診察と処置が可能な場合でも病気の原因の精査と根本的な治療は通常の外来診療で検査・診察を受けて頂く事になります。

入院することは可能ですか?

入院に関しては、医師が診察の結果必要と判断した場合になります。入院希望のある患者さんでも医師が必要ないと判断した場合は希望には添いかねますのでご了承下さい。

手術を受けることは可能ですか?

当院の救急外来では、時間外や休日に急な病気や怪我でお困りの患者様に初期診療を行っています。

従って緊急の治療が当院で対応できない場合は、対応できる病院に転院して頂く場合もあります。

診療担当医について知りたいのですが?

休日・時間外の診療は、通常の外来診療と異なり、当直医師が一人で行います。専門的な診察を希望されても対応しかねますのでご理解下さい。

子供の診察は受けられますか?

原則的に中学生未満の患者様は小児科の対応となるため、当院での診察はお受けできません。整形外科は症状によりますのでお問合せ下さい。

診察するにあたって、持っていくものはありますか?

ご来院時には以下のものをお持ち下さい。

- マイナ保険証(又は、健康保険証)

- 診察券

- 紹介状(お持ちの場合は)

- 休日・夜間医療証(お持ちの場合は)

救急外来(休日・夜間)での費用について

診療報酬上、診察料等は通常の時間帯よりも高くなります。ご了承下さい。

駐車場はありますか?

当院駐車場(16台分)は、タイムズ24株式会社に運営管理を委託しており下記の料金体系となります。

お車でお越しの際にご利用ください。

外来患者さんは料金体系3時間200円 以降30分200円

詳細情報:タイムズ東大阪病院

透析施設の概要

東大阪病院では、昭和49年に人工透析を開始し、現在に至ります。

現在は東大阪病院で入院透析15床を、東大阪病院附属クリニックで外来透析40床を運営しています。

透析専門医師による診療のもと、地域の透析患者さんにご利用いただいております。

また、緊急透析、旅行中の臨時透析にも対応しています。

無料送迎車を完備し、患者さんの自宅から病院まで送迎いたします。

患者さん、ご家族に安心してご利用いただけますよう、透析技術認定士(看護師2名、臨床工学技士6名)8名が中心となって、スタッフ全員でサポートさせていただきます。

私たちは患者さん・ご家族が、地域で安心して生活できることを第一に考えています。

これからも、地域のみなさまの生活に貢献するため、心身の機能向上にむけて、チーム医療の充実を図り、在宅復帰の支援に取り組んでいきます。

外来透析時間

| 外来透析時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月・水・金 午前(8:30~14:30) | ○ | ○ | ○ | |||

| 月・水・金 午後(14:30~21:00) | ○ | ○ | ○ | |||

| 火・木・土 午前(9:00~15:00) | ○ | ○ | ○ |

医師紹介

三上 典子(みかみ のりこ)

- 日本透析医学会認定透析専門医

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本抗加齢医学会専門医

- 身体障害者福祉法第15条指定医

ベッド数

| 外来 | 40床 各ベッドに液晶テレビを配置 |

| 入院 | 15床 |

透析施設の特徴(安全・安心への取り組み 等)

<安全・安心への取り組み>

24時間受入れ対応ができる『かかりつけカード』

透析患者さんが救急対応を必要とされる場合に備えて、通院透析患者さんを対象に「かかりつけカード」をお渡ししています。

救急時に対応してくださる方や、救急隊員に東大阪病院のかかりつけ患者であることをお伝えいただければ、東大阪病院を優先的に受診していただけます。

急変時24時間対応可能

病院内にある透析室です。透析施設と東大阪病院本館が上空通路で連結しており、もしもの時の対応も迅速に行えます。

腎臓リハビリテーションの実践

当院では腎疾患の患者さん、透析患者さんに対して腎臓リハビリテーションを行っています。

腎臓リハビリテーションには、患者さんの腎疾患や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽くし、息切れや疲れやすさなどを改善し、健康を増進させ、長生きにつながる効果があるといわれています。

専門医療の充実

- 腎臓専門医による保存期腎不全~透析導入、維持透析まで一貫した治療を受けていただけます。シャントトラブルに関しても、シャント造設、PTA治療が自院で実施可能なため、安心して透析を受けていただけます。

- 血液透析のスペシャリストとしての資格『透析技術認定士』を有するスタッフが8名在籍しています。そのスタッフが中心となり、専門知識や技術の向上はもちろん、患者さんが抱えている合併症を理解し、隠れている別の大きな疾患を早期に発見し、早い段階で治療に導くことができるように努めています。

臨床工学技士による定期的なメンテナンス実施と透析液清浄化

①メンテナンス

透析機器が担う治療(除水)は非常にデリケートであり、全身の血液循環に大きな影響を与えます。この治療を可能な限り誤差なく行うには日々の機器メンテナンスが重要になってきます。

透析機器は日々の治療動作に加え、一日の終業時に行う機器内洗浄があるため、他の医療機器と比べ装置に大きな負荷がかかっています。

当院では全ての透析機器に対し適切な期間での点検・部品交換を行っています。また故障やオーバーホールの際には機器メーカーから直接の研修を受けたスタッフが知識と経験を活かし修理を行います。

②透析液清浄化

透析治療において機器と同様必要不可欠なものに透析液と呼ばれる専用の薬液があります。

透析液は透析機器と人工腎臓の中を流れている薬剤で、体内に蓄積した不要物質除去の際に使われています。

前述でもありましたオンラインHDFを始め、近年では透析準備の際にも血液チューブや人工腎臓などの使用前洗浄に透析液を使用することが主流です。

そのため透析液に細菌やその毒素等が付着していると人体に侵入し悪影響を及ぼします。当院では適切な処理や細菌除去用フィルタを使用しクリーンな透析液の作成に注力しています。また月に一度の検査(細菌検査・エンドトキシン検査)も行っており国の定める水質基準をクリアしています。これにより患者さんに安心・安全な透析液を提供することができます。

クリーンカプラを使用する事で細菌の繁殖源となるデッドスペースをなくします。さらに、細菌繁殖を防止するためカプラー洗浄を毎週行っています。

地域の透析機関との連携

①他医療機関との連携

透析患者さんは慢性腎不全だけでなく、様々な合併症や疾患により治療を必要とする場合があります。心臓疾患や脳疾患、眼科疾患など専門的な治療を安全に受けていただくために、地域の他医療機関と連携を図っています。定期的に受診を続けていることで、症状に変化があった場合でもスムーズに対応できます。

②透析クリニックとの連携

地域の透析クリニックと連携を図り、入院加療が必要となった場合に当院を選択していただける体制を整えています。体調が悪くご自宅からクリニックへの通院が困難な場合や、内科疾患の悪化や骨折など入院加療が必要な場合には、患者さんに安心して治療に臨んでいただけるよう地域の透析クリニックと連携を図っています。体調が改善され退院が可能となった場合には、元々通院されていたクリニックへ安心して戻っていただけるよう情報交換を行っています。

社会復帰のサポート

当院には、「患者さんの治療や生活に関する不安」の相談に対応して

最適なサービスや制度利用につなげる役割を担う社会福祉士が在籍しています。

透析中の患者さん、これから透析を始める患者さんは、治療のことだけでなく、医療費や仕事、療養場所など、これからの生活に関する不安や悩みが出てくるかもしれません。そうした患者さんとご家族の経済的・社会的・心理的なご相談をお受けし、サポートさせていただきます。

<医療ソーシャルワーカーに相談できること>

- 医療費に関すること

- 生活や仕事に関すること

- 生活場所に関すること

- 介護保険や、その他利用できる制度に関すること

医療機器の充実

患者さんの合併症に合わせて、各種検査を受けていただけます。1.5テスラMRI、64列マルチCT、内視鏡システムなどの医療機器を取り揃えています。

<設備について>

外来透析を行う東大阪病院附属クリニックと、新病院の距離は近く(約200m)、入院等、病院での対応が必要となった場合でも、「かかりつけカード」の活用は勿論の事、安心して治療を継続していただけます。

感染対策

当院透析室の感染対策は、「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版)」を基本とし、併せて、「東大阪病院院内感染防止対策マニュアル」を用い、感染対策室と密に連携を図り、感染予防に重点をおいた対策を実施しています。

環境面では、食堂や透析室の改修を行いました。食堂はテーブルにアクリル板を設置し、席間隔を空けるようにしました。透析室はベッド間隔をとり、間にビニールカーテンを設置しました。

個室での透析にも対応できるように個室透析室を設けています。

送迎のご案内

通院透析の患者さんを対象に、ご自宅から病院まで無料送迎を行っております。

◉送迎方法

-

- 数名の患者さんでの乗り合いとなります。患者さんのご自宅まで順にお迎えにあがり、当院の1階入口前までの乗車となります。

- 基本的にはご自宅前でのご乗車となりますが、マンション等にお住まいの方は建物の前での待ち合わせとなります。また、周辺の道路事情によりご自宅、建物前から少し離れた場所での待ち合わせとなる場合もございます。

- 数名の患者さんの乗り合いであること、また道路事情等により、お待ちいただく場合がございます。

- ドライバーは医療従事者ではございません。そのため、患者さんが体調の悪い場合は対応が困難な場合がございますので、送迎バスご利用前に病院へご連絡ください。

【連絡先】06-6939-1121(代)(9:00~17:00受付)

食事相談

当院の食事相談は管理栄養士が担当します。

毎月2回の血液検査結果から、異常な数値への対応はもちろん、週末の食事内容、飲水量の管理方法、食事に関して困っている事、薬は確実に内服できているか等を細かく対応致します。

透析施設としての災害時対策

近年何かと耳にする南海トラフ巨大地震。近い将来発生する可能性が高いと言われており、ここ大阪においても最大震度6強と甚大な被害が想定されています。

東大阪病院の透析室は3フロア・55床あり、また多くの透析機器も有しています。一度に多くの患者さんが透析を受けられる透析室の災害時対策は、その専門的な環境から一般病棟とは大きく異なり透析回路離脱など避難行動も多く、より迅速性が求められてきます。

当院の透析室では患者さんに安心して透析を受けていただくため様々な災害時対策に取り組んでいます。

~具体的に物理対策として~

透析機器および大元装置の固定と避難時物品の整備

適切な機器固定は患者さんの安全はもとより、転倒による機器破損を防ぎ早期透析再開に繋げる重要な対策です。また各機器には透析回路離脱に必要な避難時物品をセット、迅速に避難が行える環境を整えています。

2次災害防止対策

透析機器の洗浄消毒には次亜と酢酸という2つの薬剤を使います。保管タンクが地震で倒れ、中の薬剤が混ざると有毒な塩素ガスが発生し大変危険です。

当院の薬剤タンクは万が一倒れても中の薬剤がこぼれ出ないネジロック式タンクを採用しています。

また物理対策以外にスタッフへの災害時教育および避難訓練も定期的に実施しております。

臨床工学技士による大元装置の緊急時対応訓練

透析室看護師・臨床工学技士 合同の透析時災害想定避難訓練

当院透析室には透析医療の専門資格である透析技術認定士を有した職員が8名在籍しています。

スタッフ指導のみならず、透析患者さんへの指導も中心となりチーム一丸となって取り組んでいます。

透析について不安や悩みがありましたら、どうぞお気軽に声をおかけください。

腎不全外来

お申し込み・お問い合わせについて

見学及び、旅行者の方の人工透析のご相談も随時受付けております。

電話番号:06-6939-1121(代)(9:00~17:00受付)

透析室担当までお気軽にご連絡ください。

入院期間はどれくらいになりますか?

手術後14日目で抜糸となり、その後は外泊も可能となります(2~3回外泊をしてから退院するケースが多いです)。

手術に危険はありませんか?

手術なので、必ずしも危険が伴わないということはありません。

当院では、人工関節置換術において、危険性に対して細心の注意を払っています。

また、看護スタッフ等の手術スタッフや麻酔科専門医による全身麻酔など専門的なサポートのもとで、万全を期して手術をおこなっております。

輸血について

大半のケースにおいて、他人からの輸血を必要としません。

合併症について

非常に稀なケースですが、人工関節手術に伴う合併症が発生する場合もございます。起こりうる合併症の例として、手術部位への細菌感染、深部静脈血栓症(一般にはエコノミークラス症候群と呼ばれるもの)、関節脱臼(人工股関節の場合)があります。

手術は痛いですか?

当院の人工関節置換術は、麻酔専門医による全身麻酔でおこなわれます。麻酔にかかってしまうと、手術中の痛みはもちろん、手術中の恐怖もまったくありません。手術後も十分に配慮し管理をおこなっていますので、ご安心ください。

退院後2~3ヵ月でほとんどの場合、痛みが解消し、多くの日常的な動作ができるようになります。

当院の痛みへの対応

手術後は、手術による炎症反応(痛み、熱、腫れ)が生じるので、短期間ではありますが痛み止めの薬剤を使用します。しかし、術前にあった関節の変形が原因で生じていた関節の痛みは改善されていますので、安心してください。手術後の痛みは、手術に対する炎症反応なので、徐々に改善してきます。

また、術後翌日より手術をした脚へ全体重をかけてもよいという許可が出ますので、長い期間の不自由さはありません。

術後の傷跡は目立ちますか?

約15cmの長さで傷跡ができますが、少しずつ改善します。

術前の変形の状態により少し異なりますが、膝の場合お皿の上に、股関節の場合側方に傷ができます。術後初期は、赤く目立つと思われますが、少しずつ治癒していきます。

人工関節の手術後、どれくらいで日常生活に戻れますか?

通常、3~6週間での退院となります。

当院の人工関節手術の流れ

| 手術1~2ヵ月前 | 手術日の決定。内科的疾患の評価など。全身麻酔のための諸検査。 |

|---|---|

| 手術前日 | 入院。 |

| 手術当日 | |

| 手術翌日 | リハビリ開始。 |

| 手術後14日目 | 抜糸(膝関節は約3週、股関節は約2週)。以後、手術創部が乾燥し、レントゲン検査、血液検査などに問題なく、階段歩行や屋外歩行が自立していれば退院を許可としております。基本早期退院を目指しておりますが、リハビリをしっかりと行いたいという方は当院回復期リハビリテーション病棟へ転棟していただき、リハビリを重点的に受けていただくことも可能です。 |

| 術後外来リハビリ通院 | 基本的には、入院中のリハビリで十分な状態まで回復してから退院となりますのでリハビリ通院は必ずしも必要ありません。 |

| 術後外来診察 | 患者さんにより若干の違いはありますが、多くの場合、手術後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、以後は半年から1年に1回程度の通院となります。 |

退院のタイミング

手術創部が乾燥し、レントゲン検査、血液検査などに問題なく、階段歩行や屋外歩行が自立していれば退院許可となります。

当院では通常、術後2週間以内にほとんどの方が退院を許可されます。平均で3~6週間の入院となっております。

退院後、日常生活で気をつけることはありますか?

- 股関節の場合、術後3か月は正座や和式トイレなどを控え、過度に動かさないように注意してもらっています(術後3か月以降は可能となります)。膝関節の場合は特に制限はありません。

- 身体がぶつかり合うようなスポーツや関節に大きな緊張を与えるような動作は控えてもらっています。

- 通常の日常生活にはほとんど支障がありません。散歩やショッピング、旅行、ハイキングなど、手術前には痛くて楽しめなかったことでも、手術後には楽しむことができるはずです。水泳やゴルフ程度の運動も可能です。

退院後、運動をすることはできますか?

もちろん可能です。買い物などの日常生活、ウォーキング、旅行など無理だけなされなければ問題ありません。

若いうちは人工関節を入れても再手術になる可能性があると聞きました。どうしてですか?

人工関節の耐久性の問題があるからです。自動車などのエンジンと同じように、人工関節にも耐久年数の問題があります。使用している人工関節の機種によっても若干違いますが、正しい手術を行えば20年以上耐用すると思われます。また、一般的には、人工関節置換術の適応年齢は60才以上とされておりますが、当院でも60才以下で手術を受けられる方は少数ですがいらっしゃいます。当院の方法は、将来再置換が必要になっても入れ替えやすいように手術をしておりますので安心してください。

人工関節を大事に使うためのアドバイスをお願いします。

基本的には、人工関節の耐久性の問題や人工関節にゆるみが生じた場合や破損した場合に人工関節を再び置換する手術が必要になるとされていますが

軽度な運動をしたり、仕事をしたり、旅行に行ったりすることは可能です。身体がぶつかり合うようなスポーツは控えた方が長持ちします。

リハビリは、ずっと続ける必要があるのですか?

術後の状態により異なりますが、人工関節を大事に使うためにもリハビリは大切です。

しかし、基本的には入院中のリハビリで十分な状態まで回復してから退院となりますのでリハビリ通院は必ずしも必要ありません。

術後状態により、外来リハビリテーションの必要の有無は異なりますが、担当理学療法士、作業療法士が家での生活やリハビリテーションについてアドバイス等をおこないます。人工関節を大事に長く使うために、リハビリを「卒業」しても、日課として家でもリハビリを続けていただきたいと考えております。

身体障害者手帳がもらえるって本当ですか?

現在は通常の人工関節置換術後の場合、身体障害者手帳はもらえません。

股関節人工関節入れ換え術後1ヶ月の注意点は?

手術の内容・方法によって異なりますが、当院の施行している再置換術(入れ換え術)の注意点は、初めて手術をする時と基本的に同じです。ですので、再置換術だから入院日数が長いという訳ではありません。

人工関節置換退院後の外来通院間隔は?

通常退院後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年で、以降1年に1回となります。

当院は、人工関節置換術を受けられた患者さんを責任を持って経過観察しておりますので、どんなに調子良くても「もう来なくても良いですよ」と言うことはありません。不具合(人工関節のゆるみや感染など)が起こった時は早期発見することが重要だからです。

人工膝関節手術後の体重のかけ方で注意点は?

当院では「体重のかけ方」の制限はありません。術後早期より、全荷重で歩行することが可能です。

膝関節や股関節が痛くてツライ!という方へ〔膝関節・股関節 外来のご案内〕

当院の膝関節・股関節 外来では地域からのご要望にお応えすることができる整形外科診療体制を構築するために、関西医科大学との連携強化を図っています。

- 関西医科大学附属病院 准教授

- 膝関節・股関節専門

- 日本整形外科学会専門医

- 日本整形外科学会認定スポーツ医

- 日本股関節学会評議員

- 日本人工関節学会評議員

- 大阪股関節若手研究会 代表世話人

コチラのリンク先は「関節が痛い kansetsu-itai.com」というサイトです。

おおえ賢一医師は関西医科大学附属病院の准教授として、膝関節・股関節の多数の症例を診察、手術対応されておられます。関西医科大学附属病院は年間約 500 例の人工関節の手術を施行している病院です。

当院では、平成25年3月から非常勤医師として、膝・股関節外来をご担当頂いております。もちろん、当院での人工関節手術にも執刀されておられます。

診療時間(膝関節・股関節 外来)

※当日のご予約にも対応致します

人工膝関節置換術とは

はじめに

膝の人工関節は、「変形性膝関節症」や「関節リウマチ」などの膝関節の高度変形に対して行われる手術です。

- 消炎鎮痛剤の内服

- 装具療法

- 関節腔内注射(ヒアルロン酸)

- 関節鏡手術

- 骨切り手術

…等を行います

変形が高度で患者さま自身の疼痛が強い場合「人工膝関節置換術」の適応となります。

ちなみに、患者さまからよく質問のある「サメの軟骨」等はテレビなどで宣伝されておりますが、医学的に効果は確かめられておりません。

東大阪病院で行われている治療

一昔前は「人工関節の手術をすれば膝が曲がらなくなる」と言われたものですが、現在はむしろ手術前より良く曲がる人の方が多くなってきています。

加齢的変化や関節の病気、けがなどによって変形した関節を人工関節に置き換える手術です。最終的な治療法ですので、他の治療法(薬物療法、理学療法、関節温存手術など)が無効な場合に行われます。

他の治療法に比較すると短期間に歩行能力の回復が可能です。

人工関節置換術の適応年齢について

膝関節に関しては、60才以下で手術を受けられる方は少数ですが、股関節では、40代、50代での人工関節手術を受けられる方もおられます。40代、50代でも他に有効な治療法がない場合は、人工関節手術を選択され、短期に社会復帰されておりますので、人工関節の耐用年数の問題はありますが、手術によるプラスの部分を考えると十分な価値があるものと思われます。

人工関節置換術の長所は?

関節自体を人工のものに置換する手術ですので、骨折などの様に骨がつくまで体重をかけられないということはありません。手術直後より体重をかけることが可能ですので、早期退院、早期社会復帰が可能です。

除痛だけでなく、特に、人工股関節は関節の動きや下肢の短縮が改善しますので歩容が著明に改善します。

人工関節の「再置換術」について

人工関節に緩みが生じた場合や人工関節に破損が生じた場合、感染が生じた場合は、人工関節を再び置換する手術が必要になります。大切なことは、初回手術後より定期的に外来を受診することです。レントゲン検査により、緩みなどの問題は早期に発見され、再置換手術も容易となります。

当院での人工関節手術の日程について

| 手術1~2ヵ月前 | 手術日の決定。内科的疾患の評価など。全身麻酔のための諸検査。 |

|---|---|

| 手術前日 | 入院。 |

| 手術当日 | |

| 手術翌日 | リハビリ開始。 |

| 手術後14日目 | 抜糸(膝関節は約3週、股関節は約2週)。以後、手術創部が乾燥し、レントゲン検査、血液検査などに問題なく、階段歩行や屋外歩行が自立していれば退院を許可としております。基本早期退院を目指しておりますが、リハビリをしっかりと行いたいという方は当院回復期リハビリテーション病棟へ転棟していただき、リハビリを重点的に受けていただくことも可能です。 |

| 術後外来リハビリ通院 | 基本的には、入院中のリハビリで十分な状態まで回復してから退院となりますのでリハビリ通院は必ずしも必要ありません。 |

| 術後外来診察 | 患者さんにより若干の違いはありますが、多くの場合、手術後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、以後は半年から1年に1回程度の通院となります。 |

もちろん再手術は可能ですが大変困難であり、すなわち患者さま自身の体に負担がかかります。このようなことは滅多にありませんが、定期健診を忘れないようにしてください。

手術に伴う諸問題について

麻酔専門医による全身麻酔で行います。手術後の鎮痛目的などのため腰からの麻酔などを併用します。

ほとんどの場合が他人からの輸血を必要としません。

人工関節手術に伴う合併症としては、一般に、以下のようなことが希に発生することがあります。

- 手術部位への細菌感染

- 深部静脈血栓症(一般にはエコノミークラス症候群と同意)

- 脱臼(人工股関節の場合)

疼痛について

前項目でも述べましたが、疼痛改善には術後リハビリが大変重要であり、治療は手術とリハビリが共にうまくいって初めて成功します。手術は我々が最善を尽くしますので、リハビリは患者さま自身で頑張らなければなりません。そのサポートは整形外科医、リハビリ医、理学療法士、看護師と共に行います。

合併症について

滅多に起きませんが、どんな簡単な手術でも合併症は起こりえます。

どんなに技術が進歩しても、100%安全ですと言える手術はありえません。

中でも人工関節置換術は大きな手術に分類され、様々な点に注意しております。

麻酔による急変

現在はまずありませんが、薬に対するアレルギーのある方がおられます。麻酔科医とご相談ください。

出血

出血しない手術はありません。一昔前は人工関節の手術を行う際、輸血等しておりましたが、当院の手術方法ではまず必要ありません。また、術前に自分の血液を貯めたり(自己血貯血)や術後出血した自分の血液を返す方法(術後回収血)等もありますが、予測できない出血が起こった際は輸血する可能性があります。

血栓症

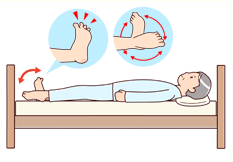

原因は長時間安静による血液の流れの低下であり、「血液の塊」が血管内にできるためです。その「血液の塊」はほとんどの場合、自然に溶けて問題とならないのですが、最悪な場合、血流に乗って肺や脳などへ行くと呼吸停止や脳梗塞になることがあります。

当院では、できる限りの予防策をとっておりますが、一番の予防は術後麻酔から醒めた時に患者さま自身が足首等動かしてベッド上でゴソゴソ動いてもらい、血液の流れを悪くしないようにすることです。また早期に離床することも重要で、できるだけ早いリハビリを目指しています。ただし、いつ起こるかわからないので(リハビリ中に起こる可能性もあります)、胸が苦しい等の症状があればすぐ我々に伝えてください。

また、肥満の方に起こりやすいといわれていますので、そのような方は予防として術後2週間毎日皮下に注射を行います。

感染症

他の手術に比べ、特に人工関節が感染に気をつけなければならない理由は、人工関節が感染に対する抵抗力が弱く、最悪何回も手術を必要とするからです。

人工関節の破損

現在の素材はかなり改善されており可能性は低いですが、あくまでも器械ですので将来破損するおそれがあります。

その他

セメント使用による急変、金属アレルギー、縫合糸アレルギー等

上記の点に注意しておりますが、手術前には予測できず、「合併症が生じた際には最善の治療を行います」としか言えません。まず起こりませんが、絶対起こらないとは言えず、その点を理解していただかないと手術が受けることができません。

手術を行う医師、医療スタッフについて

当院では、人工関節に精通した医師、看護師、理学療法士、作業療法士がおります。手術実績に培われた知識と経験により安全かつ正確な手術をこころがけております。

手術を行うその他、何かあればいつでもご相談ください

※当日のご予約にも対応致します

「股関節唇損傷」という病気をご存知でしょうか?

15年ほど前にスイスの先生たちによって提唱され、診断技術の向上により本邦においても原因の分からかなかった股関節痛が診断できるようになりました。近年この病気が増えた訳ではないのですが、治療技術も進歩しさまざまなスポーツ選手、有名人では松本人志さんやレディガガさんなども手術を受けています。

また、「寛骨臼形成不全(臼蓋形成不全)」や「変形性関節症」の治療にも力を入れております。他施設で治療が困難な高度変形、骨欠損、感染などによる難易度の高い疾患に対しても手術を行っております。

当科の手術は「機能回復」を心掛けておりますので、治療をあきらめていた方や悩んでいる方はご相談ください。

はじめに

アイユウ東大阪病院・居宅介護支援事業所では、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で、ご自分らしく暮らしていただけるようにお手伝いしています。

暮らしの中で、不安、負担に感じている事をお聞きし、心身の状態、家屋状況を考慮して、適切なサービスをご提案し、利用者様、家族様の気持ちに寄り添いながら、公平、中立、公正な立場で希望される生活の実現につなげています。

当事業所は質の高いケアマネジメント実施への取り組みが認められ、特定事業所加算(Ⅰ)※2を取得しています。

利用者様にとって、「どんな支援が必要なのか?」「どのような生活を望んでいるのか?」ということを考慮し、どのようなサービスを、どういった時に、どこの事業所で支援を受けるのかを計画し、実際にサービスを利用できるまでにすること

「中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応」を行うほか、「専門性の高い人材」を確保し、「質の高いケアマネジメント」を実施している事業所を評価し、「地域全体のケアマネジメントの質の向上」に努めている事業所であることを証明しています。

特定事業所加算には(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の三種類があり、(Ⅰ)が最も取得要件が厳しいです。

- 常勤専従の主任ケアマネジャー2人以上配置

- 常勤専従のケアマネジャーを3人配置

- 利用者情報等の伝達等のための会議を定期的に開催

- 24時間の連絡体制と利用者等の相談対応体制の確保

- 要介護3~5の割合が40%以上

- 計画的な研修を実施

- 地域包括支援センターからの困難事例への対応

- 家族に対する介護等を日常的に行っているヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病患者などの支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加

- 「特定事業所集中減算」の適用なし

- ケアマネジャー1人当たりの利用者数が45人未満

- 介護支援専門員実務研修における「実習科目」等に協力または協力体制を確保

- 他事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施

- ケアプランに生活支援サービスが包括的に提供される内容を含む

居宅介護支援について

サービス開始後も、定期的に利用者様宅を訪問し、状態の変化に対応しています。

居宅介護支援の対象になる方々

- 65歳以上の方で介護保険認定で要介護もしくは要支援の認定を受けられた方

- 40歳から64歳までの方で老化が原因とされる病気(厚生労働省が定める16種類の病気)により、介護保険認定で要介護もしくは要支援の認定を受けられた方

介護認定はなくても相談はお受けしています。

サービス内

下記のようなことでお悩みがあればご相談ください。相談、プラン作成には料金はかかりません。

- 退院後の生活が心配

- 介護認定の申請の仕方がわからない

- 介護用ベットをレンタルしたいが、どうしたよいのかわからない

- 自宅でお風呂に入れなくなった

- トイレに手すりを設置したい

要介護認定を受けるに当たり、必要な書類の作成や申請、更新手続きなどを代行します。

1.面談(利用者様、家族様)

・ご自宅に訪問し、介護保険制度や介護サービスについてご説明いたします。

・利用者様、家族様のお悩みやお困りごとをお伺いし、解決すべき課題を、ご一緒に検討いたします。

2.医療機関との連携

・医療系介護サービス(訪問看護、訪問リハビリなど)の利用についての相談や、病院でのカンファレンスの参加など、必要に応じて医療機関との連携を図ります。

3.サービス提案、調整

・利用者様、家族様のご意向や心身状況、生活状況を踏まえて、必要な各種介護サービス(訪問介護、通所介護、通所リハビリ、訪問看護など)を提案、調整いたします。

・住宅改修(手すり設置や段差解消など)、福祉用具購入(シャワーチェア、ポータブルトイレなど)のご支援をいたします。

4.地域の社会資源の紹介

・地域の社会資源(配食サービス、ボランティアなど)をご紹介し、活用に際し連絡調整を行います。

5.サービス担当者会議

・ケアマネジャーが作成したケアプラン原案を基に、利用者様、家族様、各サービス事業者の方々と、目標や予想されるリスク、課題解決に向け意見交換を行い、ケアプランを作成いたします。

6.介護サービス提供開始

・利用者様、家族様に、サービスの種類、回数、サービス提供時間、料金、サービス内容をご説明し、同意をいただいた上でサービス提供が開始されます。

・要介護の方は月1回、要支援の方は3ヶ月に1回定期的にご自宅に訪問し、ケアプランの実施状況や、サービスの変更が必要かどうか確認をいたします。

・利用者様の状態変化時は、サービスの追加・変更を迅速に対応しています。

サービス開始の流れ

- 申請

- 訪問調査

- 認定結果通知

- 居宅介護サービス計画

- サービス開始

訪問地域

自転車で訪問できる範囲

事業所の特徴

●「地域社会との共存・共栄」を理念に掲げる病院が母体の、居宅支援事業所です。

●東大阪病院、東大阪病院在宅部(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ)と連携し、医療、介護を通じて包括的支援をさせていただき、地域に貢献できるように努めています。

●ターミナルの方、医療ニーズの高い方、障がいや難病を有する方の支援を、積極的に行っています。

●多様化・複雑化する課題に対応するため、介護保険制度以外の他制度も活用し支援をしています。

●市町村・地域包括支援センターや東大阪病院以外の医療機関、近隣の約100のサービス提供事業所と連携を取って、公正、中立、公平な立場でサービス提供を行っています。

スタッフの紹介

介護支援専門員 8名 が勤務しています。

経験豊富で、様々な資格を持ったケアマネージャーがご支援しています。

- 主任介護支援専門員 5名

(5年以上の経験を持ち、一定の研修を修了した介護支援専門員) - 看護師 1名

- 歯科衛生士 1名

- 管理栄養士 1名

- 介護福祉士 4名

- 理学療法士 1名

- 認知症ライフパートナー基礎検定 1名

- 福祉住環境コーディネーター3級 1名

運営関連各種規定・書類

利用料金

サービス割合表

アクセス

アイユウ東大阪病院・居宅介護支援事業所

- 〒536-0005 大阪市城東区中央1-7-31

- Tel:06-6939-8270(直)

- FAX:06-6939-8246

- 営業時間:9:00~17:30

- 営業日:月曜日~土曜日(日曜、祝日休み)

緩和ケア内科とは

回復期リハビリテーション病棟とは

回復期リハビリテーション病棟とは、急性発症した脳卒中や骨折などの治療・手術等を受け、ある程度症状が安定された患者様に対してリハビリテーション訓練を集中的に行い、発症により低下した機能の回復を図りながら、多職種の連携により在宅復帰を目指す病棟です。

対象疾患としては、脳血管障害、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折、下肢・骨盤の骨折、肺炎、外科手術等での安静状態により生じた廃用症候群などです。

当院では厚生労働省より定められている下記基準に準じて、回復期対象の患者さまの受け入れを行っております。

まずはお問い合わせください。

お問い合わせについて

※つながらない場合は【代表】におかけ下さい。

代表TEL:06-6939-1121

FAX番号:06-6932-0086(24時間対応)

回復期リハビリテーション病棟の入院適応疾患

| 疾患群 | 入院日数上限 (入院から) |

|

|---|---|---|

| 第1群の1 | 急性発症した脳血管疾患、脊髄損傷、 頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、 脳腫瘍・脳炎・急性脳症・脊髄炎・多発性神経炎・多発性硬化症の発症もしくは術後 | 150日 |

| 第1群の2 | 高次脳機能障害、重度の頸髄損傷 および頭部を含む多部位外傷 | 180日 |

| 第2群 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節 の骨折または術後 | 90日 |

| 第3群 | 外科手術または肺炎等の治療時 の安静により廃用症候群を有して おり、手術後または発症後 | 90日 |

| 第4群 | 大腿骨、骨盤、脊椎、膝関節の神経、筋または靭帯損傷後 | 60日 |

| 第5群 | 股関節又は膝関節の置換術後 | 90日 |

脳卒中地域連携パスについて

当院は、地域の中の様々な医療機関や福祉施設との連携を図り、ご自宅にスムーズに橋渡しができるよう、脳卒中地域連携パスに参加しています。

在宅復帰を急性期病院から当院回復期リハビリテーション病棟を経て、居宅介護支援事業所・通所・訪問、あるいは老健施設・特養その他地域諸機関にパスで情報をつなぐことによって、地域全体で患者様・利用者様とご家族を支えます。

- 大阪脳卒中連携ネットワーク

回復期リハビリテーション病棟 目的・目標

目的

高齢化社会のニーズに対応できるよう複合疾患を持った患者様へのリハビリテーションを提供できる病棟作りを目指します。

目標

- 自宅に帰った日から困らない在宅復帰への支援をします。

- 各専門職が質の高いケア力を発揮し在宅復帰を支援します。

- 患者様・ご家族様の声を反映させたチームアプローチを積極的に行います。

在宅復帰に関わる様々な専門職

- 医師:

常勤のリハビリテーション専門医による医学的管理のもと、リハビリテーションをすすめます。ご本人様やご家族様から相談していただけます。 - 看護師・介護士:

リハビリ訓練で出来たことを生活で活用できるように24時間支えます。リハビリに積極的に取り組めるよう生活環境を整えていきます。 - 理学療法士(PT):

立つ、歩くなど日常生活の基盤となる動きのリハビリを担当します。 - 作業療法士(OT):

トイレや着替え、家事動作、趣味活動など生活に必要な動作のリハビリテーションを担当します。 - 言語聴覚士(ST):

話す・食べるためのリハビリテーションを担当します。 - 社会福祉士(MSW):

介護保険、福祉サービス、他施設との調整を担当します。

★入院から退院まで各担当者が一緒に取り組んでいきます。

誰でも回復期リハビリテーション病棟に入院できるのか?

回復期リハビリテーション病棟では、入棟できる病名と病気・怪我が厚生労働省より定められています。

たとえば対象となる疾患として、脳梗塞や脳出血などの脳卒中、大腿骨頚部骨折、脊髄損傷、頭部外傷、肺炎や外科手術の治療時の安静による廃用症候群などがあります。

まずは、現在入院中の病院の主治医やソーシャルワーカーにご相談ください。

入院から退院までの流れ

【入院】入院一日目からリハビリテーションが始まります!

療法士が入院初日から練習を実施させて頂きます。

- 患者様の担当療法士を決定(退院までしっかりサポートさせて頂きます)

- 病前の生活を御本人やご家族様にうかがった上で、体や生活の状況をPT・OT・STで評価します。

リハビリ以外の時間も生活の中でできることを最大限に生かせる生活環境を設定しています。また、チームで退院に向けた目標を設定します。

例えば、時間帯にあわせた移動方法を提案!夜間以外は安全に歩ける方であれば、

- 朝から夕方は1人で移動

- 夜はスタッフが付き添って移動

- 必要であれば、ポータブルトイレを置くなど

365日リハビリテーションを実施

他院との連携が充実しています。入院中であっても、専門医のいる病院が受診できます。

退院に向けた練習、調整が始まります

家屋評価

自宅で安全に過ごせるよう、担当療法士がご自宅に伺って、よりよい環境設定や自宅内での動作を評価させていただきます。

外出訓練

退院前に外出することによって出来る事を確認し、退院への自信をつけます。

また、自宅での問題点を把握し、リハビリテーション練習をして不安なく自宅に帰っていただけるようにします。

買い物・調理訓練

自宅で料理することに不安のある患者様では、リハビリテーション練習の一環として、ADL室にあるキッチンを使って、実際に料理を作る練習をします。

VF(飲み込みの検査)

飲み込みに不安のある患者様であれば、飲み込みの検査(VF)により安心・安全に食べられる食事の形・量・食べる時の姿勢を決定することができます。

退院に向けた話し合いを実施

ご家族様・ご本人様・病院スタッフ(医師・看護師・担当療法士・社会福祉士など)で、最善のリハビリテーションができるように話し合います。

退院後の生活にあわせた環境づくり

ご家族様へむけた介助方法やご本人様の自主訓練メニューも提案します。

【退院】退院おめでとうございます!

退院後も、訪問・外来にて必要に応じ、介入継続できます。

当院の法人内にも訪問リハビリテーション・外来があるので退院後もサポートできます。

回復期リハビリテーション病棟にはどのくらいの期間入院できるのか?

入院できる期間は、疾病や傷病名によって日数が決められています。

たとえば、脳梗塞や脳出血などは150日以内、高次脳機能障害(脳がダメージを受け、記憶・思考・言語などの機能が低下した状態)を伴った重症の脳血管障害は180日以内、大腿骨頚部骨折、廃用症候群は90日以内、股関節・膝関節などの神経、筋や靱帯の損傷は60日以内となっています。

実際には患者さんの状態等により、院内のスタッフと相談しながら決めていきます。

回復期リハビリテーション病棟での一日の流れ

| 7:00 | 起床 |

| 8:00 | 朝食:お部屋ではなく食堂で食事をすることもリハビリの1つと考えています。患者様同士のお話をする場や朝の身支度をする機会としています。 |

| 9:00 |  |

| 10:00 | 入浴:必要に応じて療法士が浴室まで一緒に入り評価して、入浴方法の検討、今後の練習目標設定をします。 |

| 11:00 | 医師による回診 |

| 12:00 | 昼食:言語聴覚士が実際の食事場面を見て、ムセがないか等評価させて頂きます。必要に応じ、飲み込みの検査を行います。 |

| 13:00 |  |

| 14:00 | 病棟訓練:患者様の能力を最大限に引き出す最善の介助方法を病棟と連携し、生活の場で歩く訓練をしていただくことも可能です。 |

| 15:00 |  |

| 17:00 | 余暇活動:空き時間はスタッフが提案した、趣味活動などで自由に過ごして頂けます。 |

| 18:00 | 夕食 |

| 21:00 | 就寝 |

病棟でも、担当者以外の療法士、看護師、患者様との交流があります。

お部屋にひきこもらず、外へ出る機会を入院中から作っていきます。

64列マルチスライスCTの特徴

撮影速度が速く、短時間で広範囲の高精細な撮影が可能な為、息止めの時間が短くなりますので、患者様にも楽に検査を受けていただくことができます。

しかも時間の短縮により、従来よりも低被爆となっております。

また大きな特徴のひとつとして、今まで血管造影装置を用いて行われていた冠動脈疾患のスクリーニング検査も、この64列マルチスライスCTで行うことができます。

短時間で終了するため、患者様に安全で負担の少ない検査が可能となりました。

CTで心臓(冠動脈)検査が受けられます

狭心症や、心筋梗塞の疑いがあり、「心臓カテーテル検査をしたほうがいいですよ」と言われたが、ためらっておられる方に朗報です。

最新の心臓(冠動脈)CTは画像が非常に鮮明となり冠動脈病変の診断が可能となってきました。

当施設では狭心症などの心血管病変を疑った方に対して、早い段階で冠動脈CTを行い、異常の有無をチェックしています。

早期受診と早期検査で心臓病を予防しましょう

心臓病は、ガンに次いで日本人の死亡原因の第2位となっています。

とくに冠動脈の動脈硬化によって狭くなったり詰まったりして起こる狭心症や心筋梗塞が増加の傾向にあります。

早期検査で大切な心臓を守りましょう。

高性能な64列CTで体の負担を軽減します

狭心症が疑われる患者さんには、通常負荷心電図で陽性反応が出れば、心臓カテーテル検査で心臓の血管を造影して、狭窄を見つけることで確定診断をつけます。

しかし狭心症疑いの患者さんは高齢の方が多く、負荷心電図が施行できない場合、診断に困ることがあります。

心臓カテーテル検査を受けるには、動脈にカテーテルを挿入するため、患者様の不安も強く、検査入院が必要であり、手軽にできるものではありません。

心臓CT検査は、血管内のプラーク(粥腫)の存在をキャッチできる診断装置です。

従来は心臓カテーテル検査でしか評価することができなかった冠動脈が、最新鋭のCTで評価できるようになりました。

しかも普通の造影CT検査をする感覚で血管のプラークまで描出できます。

CT心臓(冠動脈)検査の流れ

ご希望の方は内科外来でご相談ください。

心臓CT検査の対象となる方

- 心臓カテーテル検査をすすめられている方

- 時間がないなどの理由で心臓カテーテル検査を受けたくない方

- 胸痛があるが、心臓カテーテル検査をうけるほどでもないと思っておられる方

- 喫煙されている方

- 高脂血症・高血圧・糖尿病の方や血縁者に症状をお持ちの方

- 肥満や痛風の方

- 40歳以上で、仕事でのストレスの多い方

- 欧米型の食生活をされている方 など

呼吸サポートチーム(RST)

栄養サポートチーム(NST)

また、毎月1回実施している栄養サポート委員会の中で勉強会を開催し、各専門職が栄養療法について知識を深めることができるように努めています。

褥瘡対策チーム

褥瘡対策チームは褥瘡回診を行い、病棟スタッフと話し合いながらより実践的な褥瘡対策が行えることを目指しています。皮膚・排泄ケア認定看護師によるアドバイス・サポートも有効的な連携を発揮しています。

社会貢献活動について

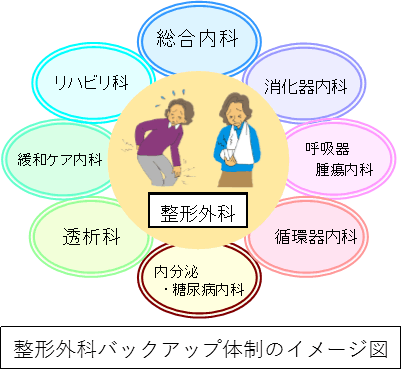

当法人では、医療機関として、地域社会に対する貢献活動に取り組んでいます。

出張ボランティア講座

当院では地域活動の一環として出張ボランティア講座を随時行っており、少しでも地域のみなさんのお役に立ちたいと考えています。地域で何かイベントをご計画される際、当院の医師、薬剤師、看護師、リハビリ療法士、栄養士などを講師として派遣致しますので、どうぞお気軽にお声を掛けて下さい。

東大阪病院 企画部(担当:安部)

☎ 06-6939-1125

| 講座テーマ | 講師 |

|---|---|

| 乳がんについて ・マンモグラフィと超音波検査の違い ・検診について ・自己検診の方法 | 臨床検査技師 |

| 日本人の死亡原因1位がん | 外科医師 |

| ま、まさか!?僕も、私も認知症!? | 在宅リハビリ理学療法士 |

| 認知症 ~接し方のヒントと予防方法~ | 言語聴覚士 |

| 正しい季節の過ごし方 ~食中毒・熱中症・転倒の正しい知識と対処法~ | 看護師 臨床検査技師 作業療法士 |

| 食事と水分について | 看護師 |

| 『食べる』にこだわる! ~毎日の食事から健康寿命を延ばしましょう~ | 管理栄養士 |

| もし、自分が介護する側になったら? | 作業療法士 |

| 父の病気から介護、終末について | 介護支援専門員 |

地区行事への救護班派遣

学校などの行事への協力、大会や祭りなどの救護対応

職業体験

大阪市城東区の中学校を対象に、将来の職業選択の一助となることを目的に、職業体験の受け入れを行っています。病院ならではの看護師の仕事、リハビリセラピストの仕事やリハビリテーションの体験などをしてもらいます。また、高校生には職業選択をより身近なこととして感じてもらうため、直接職員から、仕事の内容や体験談などをインタビューしてもらう機会を設けています。

地域への感染対策活動

やぶきクリニックでの訪問ICTラウンドの様子

医療福祉相談課

そもそも社会福祉士って何をする人?と思われる方も多いと思います。

社会福祉士とは、国家資格です。

病院以外に、市役所のケースワーカー、社会福祉協議会でのコミュニティソーシャルワーカー、高齢者・障がい者・児童等の施設における相談員、スクールソーシャルワーカー等多岐に渡り仕事をしています。

病院における社会福祉士は、Medical Social Workerと言われ、頭文字を取り、MSWと呼ばれています。

入院中の患者さんに寄り添い「治療や生活に関する不安」の相談に対応して患者さんに最適なサービスや制度利用につなげていく役割を担っています。

- 介護保険の制度説明や申請のお手伝い

- ケアマネージャーとの連絡・調整

- 施設入所希望の場合の情報提供や調整

- 各種社会保障制度の説明

- 治療中の心理的・社会的・経済的問題の相談

- 院内の勉強会講師

などを行っています。

医療福祉相談課 受付時間

受付時間

月曜日~金曜日:午前9時~午後5時

土曜日:午前9時~午後5時

電話番号

06-6939-1121(代表)

「医療福祉相談課」と伝えていただければ、相談員へつながります。

相談窓口

一階受付 又は 病棟詰所へお声掛け下さい。

薬剤課のご紹介

薬剤課の運営方針

適切な服薬療法の提供

目標

- 患者さんの立場に寄り添った対応を心掛けます

- 質の向上、安全性、合理化を考え行動します

- 他部署との連携を深め、より良いチーム医療を図ります

薬剤課では、各病棟に担当薬剤師を決め、入院から退院までの持参薬を含む全てのお薬を管理し、完全分包を実施、安心と安全を提供できるように努めています。また、退院した後も患者さんが困らないように薬品情報をお薬手帳にまとめ提供しています。

薬剤課 スタッフ数

- 薬剤師 10名

- 助 手 3名

臨床業務の充実

服薬指導業務

入院患者さんのベットサイドへ伺い、お薬の説明を行います。

病棟薬剤業務

薬の専門職として病棟に常駐し、他の医療従事者と協力して患者さんの治療にあたります。詳細情報はこちら

外来化学療法服薬指導業務

外来で化学療法を行う患者さんに化学療法についての説明を行います。

医療安全への貢献

調剤業務

- 内服・外用調剤:

電子カルテとシステムを連携し、自動錠剤分包機、自動散剤分包機により、安全で迅速な調剤業務を行っています。 - 注射調剤:

患者さんごとに1薬剤ずつ調剤する調剤方法を行っています。高カロリー輸液・がん化学療法については特に安全に重点をおき、クリーンベンチ・安全キャビネット内で調剤を行っています。

医薬品管理

医薬品を安全に使用するため、病院全体の薬剤管理を行っています。

医薬品情報業務

医療スタッフや患者さんに、医薬品についての情報提供や質問対応を行っています。毎月お薬情報としてDIニュースや副作用情報集を発行し、安全な薬剤使用に努めています。

チーム医療への貢献

委員会活動

当院には様々な委員会が設置されています。

薬剤課からも感染防止対策委員会、医療安全機器・薬事対策委員会、医療安全管理対策委員会、褥瘡対策委員会、NST委員会など様々な委員会に参加し回診に同行するなど積極的な活動を行っています。

薬剤課の教育について

院内研修

院内に教育委員会を設置し、医療者としての教育研修を行っています。

院外研修

薬剤師としての知識向上や資格取得のため、各学会が開催する研修会に参加しています。

資格取得

各学会が認定する資格取得にも積極的に取り組んでいます。

既に実務実習指導薬剤師、日本病院薬剤師会認定指導薬剤師、研修認定薬剤師などを取得しています。

病棟薬剤師業務について

持参薬確認

入院時の患者さんの持参薬、アレルギーの有無・サプリメントの使用有無の確認を行います。持参薬を確認することにより、入院後の薬の治療に役立てます。

また、患者さんの持参薬と同様の薬が処方されるよう、適切な代替薬を提案します。

服薬指導

これから服用する薬あるいは服薬中の薬について、写真付きの説明書にて、服用する理由・薬の効果・用法用量・副作用・注意点について説明します。

副作用の初期症状を伝え、患者さんの薬物治療が安全に行われるよう手助けします。

病棟常置薬や救急カートの使用状況の確認

医薬品の適正使用に貢献するため、適正な在庫管理を行い、医薬品の温度管理や期限チェックなど、医薬品の品質・安全管理を行っています。

薬剤セッティング業務

院内からの薬だけではなく持参薬も継続指示される患者さんも多くおられるため、1日分ずつ用法ごと薬をまとめて配薬しています。

服用すべきすべての薬を患者さんごとに内容を確認しながらセッティングすることにより、重複投与の確認など安全性を重視した対応を行っています。

医薬品情報提供

患者さん、ご家族、医療スタッフからの医薬品についての問い合わせに対して、迅速に適切な情報の提供を行っています。

検査課のご紹介

検査課の運営方針

専門職として能力向上に努め、患者様に安心と信頼を提供する。

目標

- 正確、丁寧、迅速に対応する。

- より良い検査業務を提供する為に、課内や他部署との連携を強め、積極的に情報に情報を伝達し共有する。

- どの様な時でも、笑顔で挨拶、笑顔で応対する。

検査課では、24時間・365日、至急検査に対応する為に、当直勤務を行っています。また、検診・人間ドックにも積極的に対応しています。女性スタッフが多い職場ですので、産休・育休が取れる体制を目指しています。

検査課 スタッフ数

- 常 勤 11名

- パート 2名

業務内容

生理機能検査

- 心電図検査

- 負荷心電図検査(マスター)

- ホルター心電図

- ABI検査

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS サス)検査

- 肺機能検査

- 眼底カメラ

- 眼圧検査

- 聴力検査

- 超音波検査(心臓・腹部・体表・血管)

検体検査

- 一般検査

- 生化学検査

- 血液検査(末梢血一般・凝固検査など)

- 輸血検査(血液製剤管理も実施)

- 細菌塗沫検査(至急のみ対応)

管理業務

血液薬剤管理

- 輸血管理料2、輸血適正使用加算の体制をとっています。

- 血液製剤の発注・在庫管理は検査課が行っています。

チーム医療への貢献

委員会活動

当院には様々な委員会が設置されており、検査課が主体となって活動している輸血療法委員会・臨床検査適正化委員会の他、NST委員会、感染防止、医療安全等様々な委員会に参加しています。

検査課の教育について

院内研修

院内に教育委員会を設置し、医療者としての教育研修を行っています。

院外研修

検査技師としての知識向上や、資格取得のため、技師会や学会が開催する研修会に参加しています。

資格取得

各学会が認定する資格取得にも積極的に取り組んでおり、1名が超音波検査士を取得しています。

睡眠時無呼吸症候群(SAS サス)の検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS サス)とは?

どんな病気?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、眠っている間に呼吸が止まってしまうことによって、日常生活に支障をきたすような症状が現れたり、他の病気にかかりやすくなってしまう疾患です。

どのような人がかかりやすい?

- 太っている

- 首が短く太い

- あごが小さい

- 舌や軟口蓋が肥大している

- 高血圧,糖尿病

どのような症状が起こるのか?

- いびきをかく

- 息が止まる

- 日中の強い眠気

- 倦怠感・頭重

- 口の渇き

- 何度もトイレに起きる

- 寝汗をかく,寝相が悪い

- 集中力・記憶力の低下

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の合併症について

合併しやすい疾患

- 高血圧

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 心不全

- 脳卒中

- 糖尿病

- 多血症

- 胃食道逆流症

- 性機能障害

睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査の流れ

- 問診・日中の眠気の調査

- 簡易検査(自宅または入院)※¹

AHI※²が40以上かつSASの症状が明らかな場合、もしくはAHIが20以上でCPAP治療※³を実施する場合があります。※²AHI(Apnea Hypopnea Index)とは、1時間あたりの無呼吸及び低呼吸の回数のことです。 - ポリソムノグラフィー(PSG検査)(1泊)※⁴

- 診断・治療

※³CPAP療法とは、専用のCPAP装置からホースと鼻に装着したマスクを介して、空気を気道へ送り込み、気道がふさがらないように圧力を加え続ける治療法です。

SAS簡易検査とは?※¹

小型の携帯装置を自宅で一晩装着します。下図のように鼻(呼吸)と指(血液中酸素濃度と脈拍)にセンサーを装着します。

装置が空いていれば、当日貸出(翌朝返却)ができます。

検査結果により、より詳しい検査が必要な場合は、PSG検査を行う場合もあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査には健康保険が適用されます。

詳しい費用については医師または職員にお聞き下さい。

簡易検査の費用は約3,000円です。

初診料・再診料の他、入院を伴う場合、または別の検査を併せて行う場合などは状況に応じて別途費用がかかります。

簡易SAS検査の様子

簡易SAS検査装置

ポリソムノグラフィー(PSG検査)(1泊)※⁴

睡眠状態と呼吸状態を併せて判定する専門的な検査です。1泊の入院検査をする場合がほとんどです。

脳波、呼吸状態、動脈血酸素飽和度、体位、心電図などを総合的に判定します。

取り付けるセンサー類は多くなりますが、痛みを伴うものではありません。

睡眠時無呼吸症候群検査の予約・問い合わせについて

予約・問い合わせ窓口を設けました。まずは遠慮なくお電話ください。

【医療機関からのお問い合わせ】と【個人でお問い合わせの方】で窓口が異なりますのでご注意ください。

急な患者様への対応やご紹介などご遠慮なくお電話下さい。

特に症状がなくても何か困ったり相談したいことがありましたら遠慮なしにご来院下さい。

検査課宛てにご連絡下さい。

認定施設

令和6年3月1日付で大阪府医師会より優秀臨床検査室として認定されました。

今後も検査精度の向上にむけて努めてまいります。

栄養課のご紹介

方針

私達は、すべての治療の根本である「栄養」を通して、適切な栄養管理及び個々の患者さんにあった食事提供を行うことで疾病の予防と健康の回復を目指します。

- NSTをはじめとする各種チームへ積極的に参加し、栄養治療を行うことでチーム医療の充実に貢献します。

- 安全でおいしく、食べやすく治療に有効な食事を提供します。

栄養状態の評価と栄養管理

入院後にベッドサイド訪問による食事内容の調整・栄養指導を実施し、個々の患者様さんに応じた栄養管理を心がけています。

多職種が参加するカンファレンスで栄養管理に関する提案を行うなど、情報共有を行っています。

管理栄養士全員がPHSを所持し医師・看護師・コメディカルからの相談を迅速に対応できるようにしています。

栄養指導について

外来患者さんには、次月に改善策の実施状況や不明な点等をうかがいながら継続した栄養指導をおこなっています。

きちんと理解して頂けるように分かりやすい言葉での説明を心がけ、資料も手作りで作っています。

当院では、このような疾病の方に栄養指導をおこなっています。

栄養指導は当院の主治医からの指示により実施しておりますので、ご希望の方は主治医とご相談ください。

NST(栄養サポートチーム)への取り組み

食へのこだわり

栄養課では常食、軟菜食、治療食、嚥下調整食等、約20種類以上の食事を提供しています。

治療食でもみた目が寂しくならないよう、盛り付け方や品数に配慮しています。例えば主食、主菜を基本に昼食は小鉢と汁物(塩分制限食は小鉢)、夕食は小鉢を2品提供しており、調理で味に変化を付けるなど美味しく召し上がっていただけるよう工夫しています。

厨房について

行事食

季節ごとにカードを添えて行事食を提供しております。

「治療食でもおいしく」をモットーに、患者さんに喜んでいただけるメニューにしようと、

下準備から盛り付けまで調理担当者で意見を出し合いながら工夫しています。

七夕 献立

- 冷や麦

- 冬瓜と枝豆のあんかけ

- 小松菜のお浸し

- そうめんの清汁

夏祭り 献立

- 焼きそば

- 焼きなす

- 焼き鳥風

- アイスクリーム

放射線課のご紹介

方針

技師としての質向上を図る。

目標

- 各種学会に積極的に参加し、伝達を行う。

- 患者さんの待ち時間短縮を意識し、声掛けを行う。

最新の医療機器を完備

64列マルチスライスCT、1.5T MRIシステム、DRと早期発見・早期治療に貢献できる検査環境を整えています。

私たち、放射線技師の仕事は創造力が大切です。

患者さんの症状に合わせた撮影、医師のニーズに合わせた撮影を行うには、常に頭を柔らかくして、創造性を働かせて検査を行う必要があります。

チーム医療の実践

『縁の下の力持ち』というのが私たち放射線技師です。

人間の目に見えない部分を、様々な機械を駆使して見える化する。

それこそが私たちの使命です。

ただ、その大前提にあるのがチームだと思います。

医師との協力はもちろんのこと、看護師、リハビリセラピストなど多職種との連携が患者さんにとってよりよい医療を提供する最善の方法であると考えています。

患者さんに安心、職員にやりがい

私たちの職場は、アットホームな職場だと思います。

一年に二回、「スマイル賞」や「敢闘賞」など、職員同士を表彰する制度があり、お互いを認め合える環境づくりをすることで、モチベーションも各段に高まり、全職員がのびのびと働ける環境があります。

毎月、全員集合という集まりを設け、患者さんから頂戴したご意見について全職員で共有するなど、風通しの良い職場環境づくりに努めています。

放射線技師の仕事

当院は地域における急性期中核病院、二次救急医療機関として、病診連携(紹介率30%以上)、病病連携を積極的に図っています。

仕事内容としては、内科・外科・整形外科にかかわる検査、透析施設もあるため透析患者さん特有の疾患に対する検査など多種多様な患者さんの検査を担当していただきます。

外来化学療法とは?

副作用をきちんと管理する事で、入院ではなく外来においての治療が可能になります。

当院でもより安全により短時間で化学療法を受けて頂く事で、出来る限り今までの日常生活に近く、精神的に安定した毎日を過ごせるような医療を提供出来るよう努めています。

入院治療とは異なり抗がん剤における副作用の対処方法等不安に感じる事も多いと思いますが当院ではその様な不安を少しでも解消出来るように医師・薬剤師を筆頭に、外来においては担当看護師を定め、安心して治療を受けて頂けるようなサポート体制を整えています。

来院 ⇒ 診療科受付 ⇒ 採血 ⇒ 診察 ⇒ 治療 ⇒ お会計 ⇒ 帰宅

麻酔科について

麻酔科の診療領域は、手術室麻酔に限らず救急医療・集中治療・ペインクリニック及び緩和医療の分野にまで拡大しています。当院の麻酔科は手術室麻酔を業務の中心にして、今後は他分野においても一定の貢献を担っていこうと考えています。

手術室麻酔では、患者様の安全・安心・安寧を第一と考え当該手術に最適化した麻酔を提供します。

大きく分類し麻酔方法には、全身麻酔・硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・神経ブロック・局所麻酔等があります。

各麻酔法には、利点・欠点がありますが、患者様の状況や手術の内容及び術後の経過等を勘案し最適な麻酔法(単独の麻酔法もしくは複数の麻酔法の組み合わせ)で施行させていただきます。

手術・麻酔を受けられる方は、何かと不安の多いことと思いますが、質問等あれば遠慮なくして頂けば幸いです。

医師紹介

佐伯 晋成(さえき しんせい)

- 日本麻酔科学会指導医

- 日本集中治療医学会専門医

放射線科について

当院では、画像診断として、胸部・腹部・骨などの単純撮影検査、胃や腸などの造影や透視を行う透視検査、骨粗鬆症などの診断に有用な骨密度測定、64列マルチスライスによるCTや1.5テスラ高磁場MRI撮影などを行っております。

撮影は専門機関での訓練を終了している放射線技師が担当しており、高画質な画像を提供するよう心がけております。

高額医療機器については、開業医の先生方との共同利用を地域医療連携室の協力のもと積極的に進めています。

関係スタッフと病診連携にご協力をいただいている近隣の開業医の先生方の尽力のおかげで、画像診断目的の紹介患者数は、年々増加しています。

一回の撮像のデータ収集で任意のスライス厚や方向の断面を自由に作成でき、三次元画像、仮想内視鏡像も同時に作成できることは、特筆すべき利点です。撮像時間も数十秒しかかからないため、患者さんの負担も最小限ですみます。予約枠には余裕があり、御希望の日時に、ほとんどの場合が検査可能です。

病変抽出のための機能が大幅に向上したことにより、様々な疾患に対する診断や治療選択の一助になるものと期待しています。

CT、MRIの画像検査には、放射線科専門医が深く関与しており、ご要望に沿った画像診断が可能です。月曜から土曜まで放射線読影専門の医師による読影を行っています。

医師紹介

金森 修一(かなもり しゅういち)

- 放射線科専門医

- 日本医学放射線学会研修指導者

- 日本がん治療認定医機構認定 暫定教育医

- 肺がんCT検診認定医

- 日本乳がん学会認定 乳腺専門医

- 日本乳がん学会認定 乳腺指導医

- 日医生涯教育認定

皮膚科について

皮膚科の扱う疾患は多岐にわたります。「皮膚が赤くなる」、「皮膚にできものができた」など、皮膚に症状がある場合は、まずは皮膚科を受診して下さい。

全身症状の一症状として皮膚に異常が出ることがあり、他科と連携しながら治療をすすめていく場合もあります。

検査については、血液検査、CT,MRIといった画像検査、皮膚生検(皮膚症状の一部を切り取って病理組織検査を行う)などを行うことがあります。

また、メラノーマ(ほくろの癌)や他の皮膚腫瘍にはダーモスコピーを用いて検査を行います。当科では湿疹や足白癬(水虫)などの日常的な疾患から、天疱瘡や類天疱瘡といった自己免疫性の水疱症、蜂窩織炎や帯状疱疹などの感染症、皮膚腫瘍(良性及び悪性)、その他、乾癬、薬疹、膠原病、難治性皮膚潰瘍などの各種専門的な様々な疾患に対し診療しています。

医師紹介

東大阪病院 皮膚科(非常勤)

岡本 祐之(おかもと ひろゆき)

- 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

東大阪病院 皮膚科(非常勤)

冨江 玲那(とみえ れな)

リハビリテーション科について

当院は60床の回復期リハビリテーション病棟を持ち、理学療法士(PT)56名(院内56名+在宅リハ11名)、作業療法士(OT)25名、言語聴覚士(ST)7名(院内6名+在宅リハ1名)計88名の豊富なスタッフにより、入院でのリハビリはもちろん、訪問でのリハビリも行っています。

入院患者さんに対しては、骨折や靭帯損傷等の整形外科疾患や、脳梗塞等の脳外科疾患、肺炎や外科手術後の廃用症候群に対するリハビリや、呼吸リハビリ、嚥下・摂食訓練等、様々な種類のリハビリを行っています。さらに退院後の生活が円滑にスタートできるよう、高い技術力とチームワークで助言やご指導をさせていただいています。

また、月曜から土曜日の午前中(祝日を除く)には、主に当院で手術・治療を受けられた足部や上肢~手関節の骨折等の整形外科疾患患者さんの外来リハビリを行っております。

また、訪問では介護保険を利用して、高齢者の方々の日常生活動作を維持・改善するよう取り組んでいます。

医師紹介

回復期リハビリテーション病棟専従医

片山 正寛(かたやま まさひろ)

- 資格・免許

医師 博士(医学) - 専門領域

- 高次脳機能障害

- 脳卒中後遺症リハビリ

- 回復期リハビリ全般

- 所属学会

- 日本高次脳機能障害学会

- 日本神経心理学会

- 日本リハビリテーション医学会

- 医学雑誌編集委員

- “Progress in Health Sciences” Sections Editor: Neurology (Poland)

- “Global Journal of Medicine and Clinical Case Reports” Editor (India)

- “Journal of Neurological Disorders & Stroke” Editor (USA)

- 最近の論文

- Katayama, M., Shimizu, Y. and Fukunaga. R. (2015) A rare case of severe cognitive impairment which prolonged after first lacunar infarct in right internal capsule. Prog. Health Sci. 5(2), 237-240.

- Ronchi, R., Revol, P., Katayama, M., Rossetti, Y. and Farne, A. (2011) Seeing your error alters my pointing: observing systematic pointing errors induces sensori-motor after-effects. PLoS One 6, e21070.

- Katayama, M., Naritomi, H., et al.(2011) Long-Term Stabilization of Respiratory Conditions in Patients with Spinal Muscular Atrophy Type 2 by Continuous Positive Airway Pressure: a Report of Two Cases. Kobe J. Med. Sci., 57, E98-E105.

- Katayama, M., Naritomi, H., et al. (2010) Case reports of unexpected Suicides in Patients within six months after stroke. Kobe J. Med. Sci. 56, E184-E194.

後藤 健(ごとう けん)

脳神経外科について

日本脳神経外科学会専門医が脳神経外科疾患全般の外来診療および脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・頭部外傷などの救急疾患に対応しています。

外科的治療が必要な場合は関連施設に速やかに転送可能です。

脳MRI・頭頸部MRA・頭部CT・3DCTA・頸動脈エコー・脳波が施行可能で、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・未破裂脳動脈瘤・脳動静脈奇形・脳腫瘍など多くの脳神経外科疾患の診断が可能です。

脳神経外科疾患は、片麻痺・言語障害・意識障害など重篤な神経症状を後遺する疾患が非常に多く、予防および早期発見・治療が非常に重要です。

高血圧・糖尿病など全身疾患に合併することも多く、軽い症状でも積極的に受診されることをおすすめします。

整形外科について

当院整形外科では『救急外傷』と『変形性関節症などの慢性疾患』を主に扱っています。

特に救急外傷については、当院が二次救急病院のため交通事故や労災事故による外傷、高齢者の骨折、スポーツなどでのケガ、変形性関節症に対する人工関節手術などに対応しております。

外来診療では、患者さんに十分な情報提供と説明を行い、各々に適した治療を選択することを基本方針としております。

手術に関しては、低侵襲での手術を目指し、術後回復が速やかに行えるように心がけています。

そして、当院は急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟を有するため、骨粗鬆症や他の慢性疾患をベースにした骨折の患者さんも多く、手術治療もしくは保存的療法を行い、出来る限り早期にリハビリ、社会復帰へとつなげていけるように努力しております。

当科の強み

低侵襲手術に努めている

当院では手術をするにあたり、整復位と固定性、無駄な操作を加えずシンプルに手術を終えることを意識しています。そのような意識のもと手術を行うと次のようなメリットがあります。

- 侵襲が少ない(=体を傷つけることが少ない)

- 皮切が最小限のため、傷の治りが良い

- 手術時間が短縮できる

- 感染率が減少する など

今後も患者さんに負担の少ない効果的で安全な治療法を実践していきます。

24時間365日の救急体制を敷いている

当院の整形外科、内科は24時間365日、救急医療体制を敷いています。最近は、地域住民のみなさんにも認知されてきたため、休日や夜間に直接来院される方が増えてきています。

内科疾患を持っておられる高齢患者さんにも対応できる

内科・リハビリテーション科を中心とした全面的なバックアップがあるため、内科疾患を患っておられる患者さんの整形外科手術が可能です。やはり高齢の患者さんは何らかの内科疾患をかかえておられる方がほとんどです。当院は消化器内科や循環器内科に限らず、透析患者さんの手術対応も可能です。

主な対象疾患

骨折

関節

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 膝靭帯損傷 など

整形外科手術実績

| 年度 | 2018年度 手術実績 | 2019年度 手術実績 | 2020年度 手術実績 | 2021年度 手術実績 | 2022年度 手術実績 | 2023年度 手術実績 | 2024年度 手術実績 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 手術件数 | 468件 | 491件 | 517件 | 476件 | 455件 | 514件 | 594件 |

医師紹介

東大阪病院 整形外科 部長

中島 保典(なかじま やすのり)

- 日本整形外科学会認定整形外科専門医

- 日本整形外科学会認定スポーツ医

- 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

矢倉 奈央(やぐら なお)

- 日本整形外科学会認定整形外科専門医

- 日本整形外科学会認定スポーツ医

- 日本整形外科学会認定リウマチ医

- 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

- 身体障害者福祉法第15条指定医

石田 鴻晟(いしだ ひろあき)

土居 平尚(どい ひらたか)

おおえ 賢一(おおえ けんいち)

- 関西医科大学附属病院 准教授

- 膝関節・股関節専門

- 日本整形外科学会認定整形外科専門医

- 日本整形外科学会認定スポーツ医

- 日本股関節学会評議員

- 大阪股関節若手研究会 代表世話人

- 医学博士

山田 耕平(やまだ こうへい)

- 日本人工関節学会認定医

内分泌・糖尿病内科について

内分泌・糖尿病内科では、糖尿病、甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病など)をはじめ、下垂体疾患、副甲状腺疾患、副腎疾患等の内分泌疾患および高脂血症、肥満などを主に診療します。

医師紹介

東大阪病院 内分泌・糖尿病内科(非常勤)

大野 恭裕(おおの やすひろ)

- 日本内科学会認定内科医・指導医

- 日本糖尿病学会認定糖尿病専門医・指導医

- 日本消化器病学会認定消化器病専門医・指導医

- 日本甲状腺学会専門医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

春里 一子(はるさと いちこ)

小豆澤 深雪(あずきざわ みゆき)

消化器内科について

受診される患者さんへのメッセージ

消化器疾患で緊急性の高い疾患に対しても、対応できるよう体制を整えておりますので、そのような際には電話でお問合せ下さい(電話:06-6939-1121(代表))。また、消化器がんの検査も行っており、がんの心配な方は積極的に検診を受けて下さい。詳しい検査の情報は コチラ をご覧ください。

医師紹介

坂東 具樹(ばんどう ともき)

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本消化器病学会認定消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医・指導医

柳生 利彦(やぎゅう としひこ)

-

- 日本消化器病学会認定消化器病専門医・指導医・近畿支部評議員

- 日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医・指導医・近畿支部評議員・学術評議員

- 日本大腸肛門病学会認定大腸肛門病専門医・指導医・評議員

- 日本臨床腫瘍学会指導医

- 日本外科学会認定外科専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定消化器外科専門医・指導医

- 日本内視鏡外科学会技術認定医

- 兵庫医大非常勤講師

- 医学博士

- ECFMG certificate

———————————————————–

・日本消化器内視鏡学会雑誌に掲載されました。

・日本大腸肛門病学会雑誌に掲載されました。

・科学評論社 消化器・肝臓内科に掲載されました。

・Journal of Medical Case Reportsに掲載されました。

循環器内科について

医師紹介

藤原 禎(ふじわら ただし)

- 日本内科学会認定内科医

- 日本循環器学会認定循環器専門医

東大阪病院 循環器内科(非常勤)

山本 克浩(やまもと よしひろ)

- 日本内科学会認定内科医

- 日本循環器学会認定循環器専門医

二木 克之(にき かつゆき)

朴 幸男(ぱく ゆきお)

岩村 世晴(いわむら としはる)

呼吸器腫瘍内科について

呼吸器疾患全般について診療を行っております。外来では、肺ガン、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺結核後遺症、気管支拡張症、呼吸器感染症、びまん性肺疾患などの症例を多く診療しています。慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法も導入しています。診断確定のために気管支鏡などの検査を、適切にかつ迅速に行っていくように日々努めています。その診断に基づいて治療を適切に行います。肺ガンの患者さんに対し、正しい情報を伝え、ご納得頂き安心して治療を受けて頂けるように、検査結果や治療方法、治療選択肢について、十分説明を行うよう心がけています。

医師紹介

片芝 雄一(かたしば ゆういち)

- 日本内科学会認定内科医

- 日本呼吸器学会認定呼吸器専門医・指導医

- がん治療認定医

- 関西医科大学非常勤講師

- 医学博士

- 身体障害者指定医(呼吸器機能障害)

札谷 直子(さつたに なおこ)

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本内科学会認定内科医

- 医学博士

山中 雄太(やまなか ゆうた)

- 日本内科学会認定内科医

- がん治療認定医

永田 裕太郎(ながた ゆうたろう)

藤井 一起(ふじい かずき)

荒木 啓吾(あらき けいご)

槇原 なつの(まきはら なつの)

池田 夢(いけだ ゆめ)

北川 真愛(きたがわ まい)

中濵 かほり(なかはま かほり)

緩和ケア病棟 申込み手順

当院緩和ケア病棟をご利用いただくためには、緩和ケア病棟面談を受診していただく必要があります。

【医療機関からの紹介】と【個人でお問い合わせの方】で窓口が異なりますのでご注意ください。

医療機関からの紹介の場合

地域医療連携室(06-6932-0369)にご連絡ください。

必要な書類をFAXにてお送り下さい。

- 緩和ケア病棟面談申込書

- 診療情報提供書

- 看護サマリー (入院中の場合)

<<病院用>>

<<クリニック用>>

緩和ケア病棟入棟面談の日程調整を行い、ご連絡を致します。

緩和ケア病棟入棟面談の実施

入院待機

入院

個人でお申し込みの方

- がんと診断又は治療を受けられた医療機関(主治医又は相談員さんへ)にご相談下さい。

- 在宅で診療を受けている患者さんはかかりつけの先生にご相談下さい。

→医療機関からのお申し込みとなります。

緩和ケア病棟面談は完全予約制ですのでご注意ください。

緩和ケア病棟面談・緩和ケア病棟入院に関してのご案内

当院の緩和ケア病棟面談をご受診、緩和ケア病棟をご利用いただくためにお伝えしたいことを整理しました。

緩和ケア病棟面談について

- 完全予約制で行っています。

- 新規のご予約、既存のご予約時間の変更は地域医療連携室(06-6932-0369)にお電話下さい。

緩和ケア病棟面談を受けられ入棟申し込み書のサインをいただいた患者さんの対応について

救急または時間外で受診された場合について

- 当院救急外来または時間外診察室で当番医にて対応させて頂きます。

- 夜間休日を含め当番医での診察は受けられます。症状が強い際には受診して下さい。

臨時・救急の入院について

- 休日・夜間は一般病棟を経由しての入院となります。

- 入院後の状況と鑑みて、後日緩和ケア病棟への移動を提案させて頂くこともあります。

緩和ケア病棟への入院について

- 緩和ケア病棟面談での事前面談を必須とさせて頂いております。

- 予約入院制としており、24時間いつでも受け入れ対応をしております。

- 他院入院中、当院入院中、在宅療養中、いずれも申込み頂けます。

緩和ケアとは?

食事の欧米化など様々な要因により、日本人の2人に1人は一生のうちに「がん」と診断をされる時代となりました。がんと診断された方は、「命が長くないのでは?」「仕事はどうしよう」「もう生きていても仕方がない」など身体的なこと以外にも多くの苦痛を抱いて過ごされています。患者さんと同じように、患者さんのご家族も同じように悩み、苦しまれています。そこで私たち医療者は、がんと診断された患者さんとご家族が抱く、様々な苦痛を緩和するために「緩和ケア」を提供しております。

東大阪病院における緩和ケアとは?

WHOの定義をもとに東大阪病院では、「がんと診断された時から患者さんが抱く、様々な身体的・精神的・社会的・実存的苦痛を緩和することで、患者さんががんという疾患を抱えながらも、自分らしく、より良い生活を送れるように支援すること」と緩和ケアを定義づけました。これに基づいて、がんの病期に関わらずがん治療と並行して、積極的に苦痛の緩和を行います。また、病院・在宅などの療養場所を問わず、各医療機関や地域との連携を図り、切れ目のない緩和ケアを提供していきます。

東大阪病院 緩和ケアの理念

患者さんとご家族が抱える、様々な痛みや苦しみの緩和を目標とし、病院や在宅においてその人らしく穏やかに過ごせるように、心を込めてケアを行います。

緩和ケア担当医師紹介

東大阪病院 副院長

足立 幸人(あだち ゆきと)

-

- 日本外科学会認定外科専門医・指導医

- 日本消化器学会認定専門医

- 日本消化器外科学会認定専門医・指導医

- 日本大腸肛門病学会認定専門医・指導医

- 日本臨床栄養代謝学会認定医

- 近畿外科学会評議員

- 日本消化器外科学会認定 消化器がん外科治療認定医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本医師会認定産業医

- ICD

東大阪病院 緩和ケア内科部長 兼 外科部長

道上 慎也(みちがみ しんや)

-

- 日本外科学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会専門医

- 近畿外科学会評議員

- 日本消化器外科学会専門医

- 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

- 緩和ケア研修終了

東大阪病院 呼吸器内科 呼吸器腫瘍内科 医長

札谷 直子(さつたに なおこ)

-

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本内科学会認定内科医

- 医学博士

入棟基準・退棟基準・特徴・設備・スタッフ構成・費用について

入棟基準

- 治癒困難と判断され、且つ抗がん治療を終えた、がん終末期の患者さん。

- 在宅療養を希望する患者さんも対象とする。

- 本人および家族あるいはその一方が、当院の緩和病棟の理念や、病状・治療内容を理解した上で、入院を希望している。

- 入院生活の規律を理解し、守ることができる。

- 入院後に病状が落ち着き、退院して外来通院や在宅療養に移行する場合もあるため、入院や退院を繰り返すことや他院への転院もありうることを理解している。

退棟基準

- 本人や家族が退院を希望された場合

- 症状が安定し、通院治療や在宅緩和ケアへ移行可能と判断された場合

- 悪性腫瘍以外の疾患を有し外科的処置が必要と判断された場合

- 悪性腫瘍の縮小、あるいは治癒を目的として積極的または侵襲的な抗がん治療を希望される場合

- 基本的な入院規律が守られない場合

緩和ケア病棟の特徴

【患者さんやご家族の希望に沿ってご自宅・施設に安心して帰れるように退院調整し、24時間いつでも対応できる緩和ケア病棟】

*緩和ケア病棟の面談を済まされ、ご自宅で過ごされている患者さんが体調不良などで入院が必要となれば24時間入院対応を致します。

*ご家族が介護に疲れ一時的に休養が必要な場合は、レスパイト入院にも対応しています。

*入院後、ご自宅に帰りたいとお考えの不安を抱いている方へのサポートと外泊や短期間の退院支援を行っています。

*かかりつけ医 及び 当院の附属クリニック(対応できるエリアに制限があります)と連携し、スムーズに訪問診療に移行できるようにしています。

*入院中、患者さんのご希望に合わせてリハビリテーションを実施しています。(原則:週1~3回:患者さんの状態によります)

*患者さんにお食事を少しでも楽しんでいただけるように医師から許可があれば食事の制限はありません。当院でも「お好み食」など食事の工夫をしておりますのでご相談ください。

*緩和ケア病棟 全室23床 個室です。

*交通の利便もよく、スーパー・銀行・郵便局など徒歩圏内にあります

緩和ケア病棟設備

面会に来られたご家族の方が利用可能な面談室やキッチン、家族控室などがあります。

<詳細>

・全室 23床(有料室11室、無料室12室)

・家族控室 ・デイルーム

・キッチン ・面談室

・洗濯室 ・特別浴室

スタッフ構成

- 医師(兼任)

- 看護師(緩和ケア認定看護師1名含む)

- 薬剤師(兼任)

- ソーシャルワーカー(兼任)

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(兼任)

- 管理栄養士(兼任)

費 用

入院にあたって、必要な費用は、診療費(健康保険適応)・食事代と、部屋の種類によって負担していただく差額ベッド代です。差額ベッド代のかからない無料室は12床あります。

入院費用については、老人保険制度、福祉医療制度、高額療養費制度などの各種保険が適応できます。

| 部屋の種類 | 室数 | 1日あたりの室料(税込) | 部屋の仕様 |

|---|---|---|---|

| 有料室 | 11 | 14,300円 | トイレ+シャワー |

| 無料室 | 12 | 無料 | トイレ |

日本ホスピス緩和ケア協会より認証されました

当院の緩和ケア病棟は、日本ホスピス緩和ケア協会が定める「緩和ケア病棟における質向上の取り組みに関する認証制度」の認証基準に適合していることが認められました。

「緩和ケア病棟における質向上の取り組みに関する認証制度」とは、ホスピス・緩和ケア病棟における継続的な質改善への取り組みを評価する制度です。

今回の認証取得を励みとし、今後も緩和ケア病棟のさらなる質の向上を目指し、チーム一丸となって邁進してまいります。

緩和ケア病棟パンフレット

リハビリ介入実績

施設基準

- 回復期リハビリテーション病棟入院料1

- 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)

- 運動器リハビリテーション(Ⅰ)

- 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)

- がんリハビリテーション

(2023年5月1日現在)

リハビリテーション実施患者数

| 2022年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 2518名/年 | 1278名/年 | 857名/年 |

| 延べ患者数 | 67186名/年 | 32123名/年 | 12616名/年 |

| 2021年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1739名/年 | 963名/年 | 565名/年 |

| 延べ患者数 | 64136名/年 | 31600名/年 | 10342名/年 |

| 2020年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1751名/年 | 875名/年 | 636名/年 |

| 延べ患者数 | 64049名/年 | 32404名/年 | 12639名/年 |

| 2019年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 2135名/年 | 1167名/年 | 809名/年 |

| 延べ患者数 | 52916名/年 | 30768名/年 | 13609名/年 |

| 2018年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1412名/年 | 845名/年 | 468名/年 |

| 延べ患者数 | 48411名/年 | 32015名/年 | 12090名/年 |

| 2017年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1442名/年 | 771名/年 | 518名/年 |

| 延べ患者数 | 47599名/年 | 27020名/年 | 15149名/年 |

| 2016年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1254名/年 | 626名/年 | 428名/年 |

| 延べ患者数 | 44430名/年 | 22241名/年 | 11639名/年 |

| 2015年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1334名/年 | 586名/年 | 461名/年 |

| 延べ患者数 | 44879名/年 | 21151名/年 | 12947名/年 |

| 2014年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |

| 実患者数 | 1438名/年 | 392名/年 | 379名/年 |

| 延べ患者数 | 45360名/年 | 15851名/年 | 11747名/年 |

入院期間

| 2022年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均67.2日日 |

| 全国平均 | 平均66.2日※ |

| 2021年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均75.95日 |

| 全国平均 | 平均67.3日※ |

| 2019年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均55.5日 |

| 全国平均 | 平均67.5日※ |

| 2018年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均63.0日 |

| 全国平均 | 平均67.4日※ |

| 2017年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均68.8日 |

| 2016年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均69.8日 |

| 2015年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均 56.5日 |

| 2014年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーション病棟平均在院日数 | 平均 87.6日 |

対象疾患割合

| 2022年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 29.0% |

| 運動器 算定患者 | 64.7% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 6.3% |

| 2021年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 30.2% |

| 運動器 算定患者 | 65.8% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 4.0% |

| 2019年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 35.0% |

| 運動器 算定患者 | 63.4% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 1.6% |

| 2018年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 33.2% |

| 運動器 算定患者 | 65.2% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 1.6% |

| 2017年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 29.0% |

| 運動器 算定患者 | 67.5% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 3.5% |

| 2016年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 22.8% |

| 運動器 算定患者 | 75.8% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 1.4% |

| 2015年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 32.4% |

| 運動器 算定患者 | 64.3% |

| 脳血管(廃用)算定患者 | 3.3% |

| 2014年度実績 | |

|---|---|

| 脳血管疾患 算定患者 | 39.9% |

| 運動器 算定患者 | 54.8% |

| 脳血管(廃用) 算定患者 | 5.3% |

リハビリテーション実施時間

| 2022年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.6単位/日 | 6.7単位/日 | 6.1単位/日 |

| 2021年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.55単位/日 | 6.64単位/日 | 6.08単位/日 |

| 2019年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.14単位/日 | 6.58単位/日 | 5.7単位/日 |

| 2018年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.98単位/日 | 7.14単位/日 | 6.35単位/日 |

| 2017年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.87単位/日 | 6.99単位/日 | 6.39単位/日 |

| 2016年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.41単位/日 | 6.51単位/日 | 5.99単位/日 |

| 2015年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.64単位/日 | 6.82単位/日 | 5.88単位/日 |

| 2014年度実績 | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | 平日 | 休日 | |

| 平均単位数 (1日最大9単位) |

6.75単位/日 | 6.93単位/日 | 5.99単位/日 |

FIM利得

| 2022年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 32.1点 |

| 全国平均 | 24.3点※ |

| 2021年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 23.1点 |

| 全国平均 | 24.5点※ |

| 2019年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 30.8点 |

| 全国平均 | 23.0点※ |

| 2018年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 24.9点 |

| 全国平均 | 23.2点※ |

| 2017年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 21.4点 |

| 2016年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 23.3点 |

| 2015年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 19.2点 |

| 2014年度実績 | |

|---|---|

| 回復期リハビリテーションFIM利得 | 18.2点 |

アウトカム実績指数

| 2022年度実績 | |

|---|---|

| アウトカム実績指数(2021年下期平均) | 55.4 |

| 全国中央値 | 45.2※ |

| 2021年度実績 | |

|---|---|

| アウトカム実績指数(2020年下期平均) | 46.37 |

| 全国中央値 | 45.2※ |

| 2020年度実績 | |

|---|---|

| アウトカム実績指数(2019年下期平均) | 54.59 |

| 全国中央値 | 46.2※ |

| 2019年度実績 | |

|---|---|

| アウトカム実績指数(2018年下期平均) | 47.28 |

| 全国中央値 | 41.8※ |

| 2018年度実績 | |

|---|---|

| アウトカム実績指数(2017年下期平均) | 44.52 |

| 全国中央値 | 44.3※ |

緩和ケア病棟での食事への取組み(おこのみ食の実施)

緩和ケア病棟に入院中の患者さんに、少しでも食べたいものを食べていただくためにアラカルトメニュー『おこのみ食』を実施しています。

食べることが楽しみと感じていただき、患者さん自身で食べたいものを選んで頂く、それがアラカルトメニュー「おこのみ食」です。

随時、季節のメニューやご要望に応じたメニューを追加しています。

メニュー表作成

今使用しているメニュー表です。

患者さんごとにお配りし、少しでも食べることが楽しみと感じていただけるように、特別な料金がかからないことや、希望に応じて量の調節が出来ることなどを明記し、気軽に注文いただけるよう工夫しています。

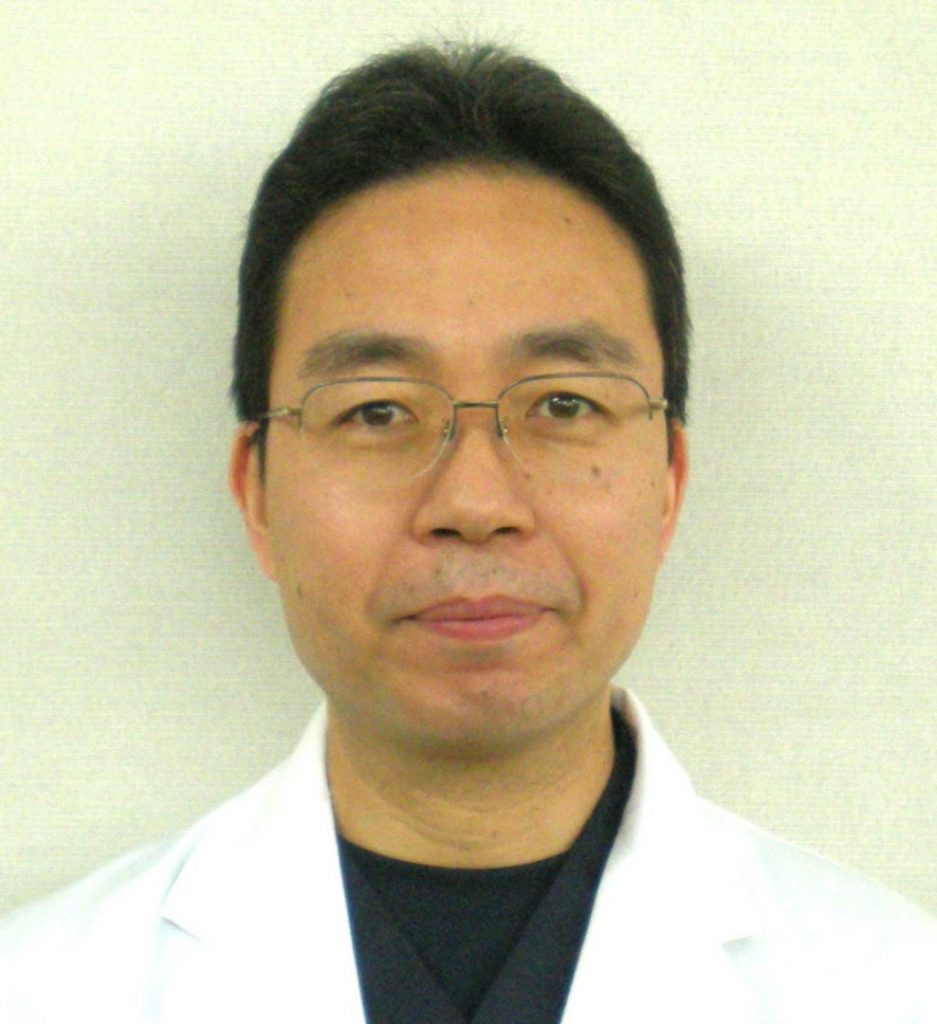

人気メニュー

<患者さんの感想>

- 普通の病院食はあまり食べれないけど、おこのみ食はぺロッと食べれました。