[臨床指標]

令和6年度 臨床指標

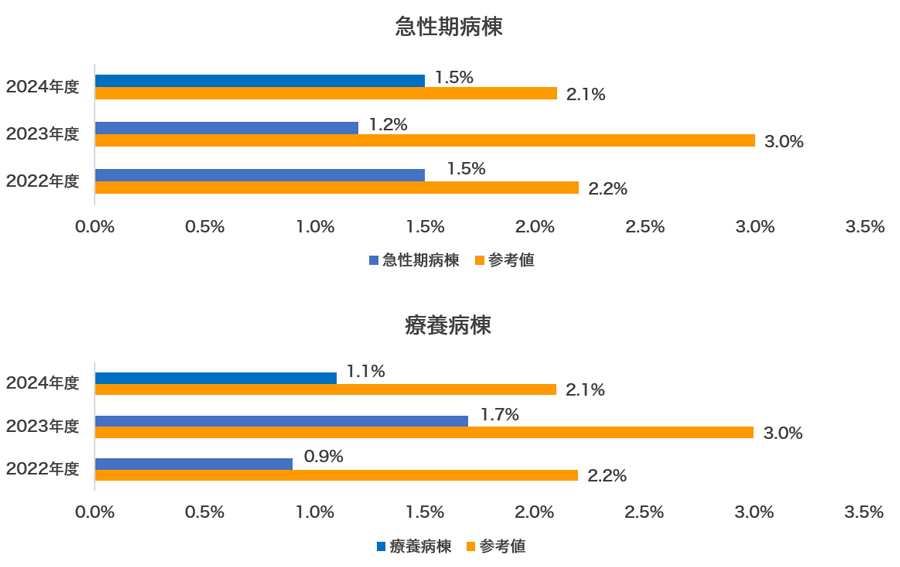

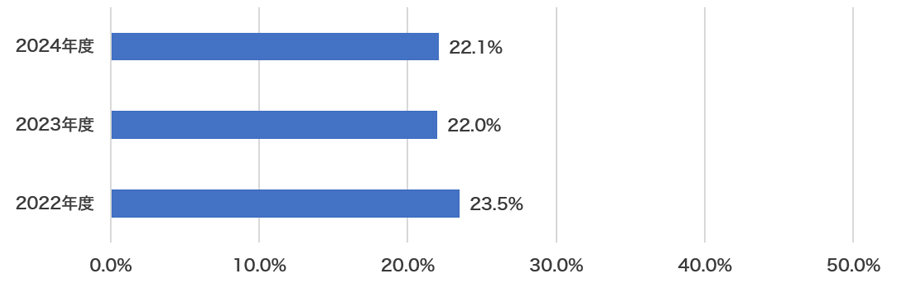

1. 尿道留置カテーテル関連尿路感染症発生率

分母のうちカテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数

入院患者における尿道留置カテーテル挿入延べ日数

尿道留置カテーテル関連尿路感染(catheter-associated urinary tract infection:CAUTI)とは、尿道留置カテーテルに関連して発生する尿路感染のことで、感染率は低い方が望ましいです。CAUTIのリスクは医療機関、部署、患者の特性に左右されますが、エビデンスレベルが高い予防策の実施により、CAUTIの65%‐70%は予防可能と推計されています。

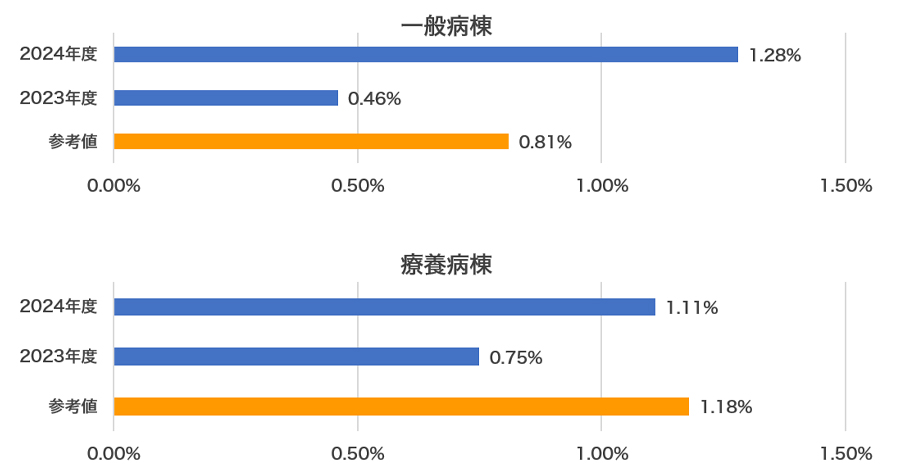

2. 新規圧迫創傷(褥瘡)発生率

調査期間中にd2(真皮までの損傷)以上の院内新規圧迫創傷発生患者数

調査期間初日(0時時点)の日入退院患者数+調査期間に新たに入院した患者数

院内で新たに発生する褥瘡予防対策の取り組みが効果的に行えているかを示す指標です。この指標は低い方が望ましいです。2023年度より新たに「褥瘡発生率」から「新規圧迫創傷(褥瘡)発生率」に名称、定義を変更しています。

3. 褥瘡発生率(持ち込み圧迫創傷)

入院後24時間以内に圧迫創傷発生の記録がある患者数

調査期間に新たに入院した患者数

持ち込み圧迫創傷とは、新規入院患者が圧迫創傷と呼ばれる自重による圧迫で生じる褥瘡(床ずれ)を入院時に持ち込んでいる状態のことです。持ち込み圧迫創傷は難治性創傷となっている場合が多く、治癒に繋げることが困難とされています。

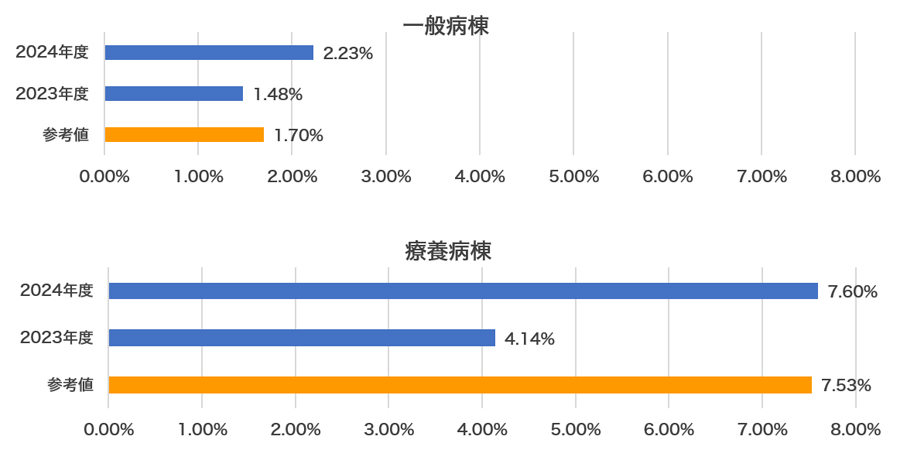

4. 褥瘡発生率(新規医療関連機器圧迫創傷【MDRPI】)

調査期間月新規医療関連機器圧迫創傷発生患者数

調査期間初日(0時時点)の日入退院患者数+調査期間に新たに入院した患者数

医療機器関連圧迫褥瘡/創傷(MDRPU/MDRPI)は、医療機器による圧迫により生じる皮膚やその下の組織の損傷を指します。これは、従来の自重による褥瘡(self-load related pressure ulcer)とは厳密には区別されますが、いずれも圧迫による創傷であり、広義には褥瘡の一種とされています。日本の定義では、尿道・消化管・気道などの粘膜に発生する創傷は含まれません。日本褥瘡学会では2011年に「医療関連機器圧迫創傷」に関する指針が策定され、2023年には名称が「医療関連機器圧迫褥瘡」へと変更されました。なお、この指標は数値が低いほど望ましいとされています。

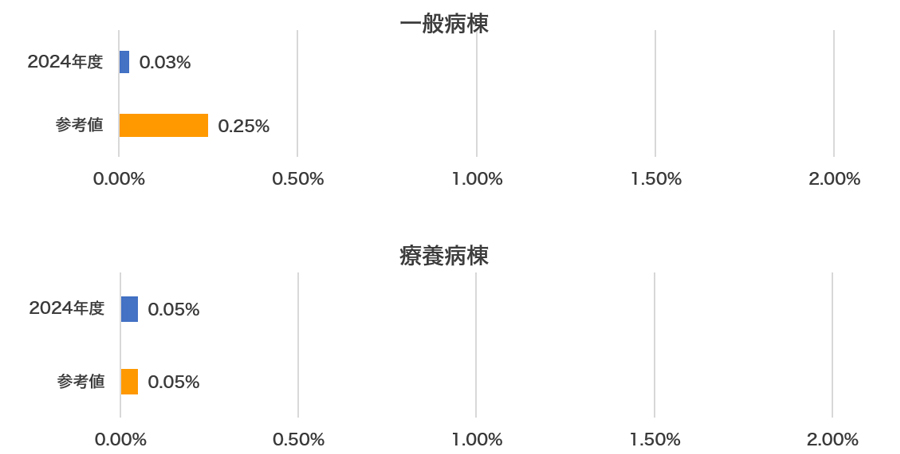

5. 入院患者へのMSW介入率

MSWが介入し退院した患者数

退院患者

MSW(Medical Social Worker)は、病気を有する患者さんや家族等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から患者さん等が抱える心理的・社会的な問題の解決や調整を援助し、社会復帰の促進を図る専門職です。当院では、介入率25%を目指しております。

6. 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施率

糖尿病食や腎臓病食等、特別食加算の算定回数

18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的でない入院患者の食事回数

栄養管理実施率は、適切な栄養管理が実施できていることを示す指標です。入院時に提供される食事には、特に制限のないお食事「常食」と治療のために減塩やカロリーに配慮した「特別治療食」があります。糖尿病や慢性腎不全の方にとっては、食事も重要な治療のひとつです。他の疾患で入院した際にも併存症に配慮した食事が提供されることは医療の質の向上につながります。当院では治療食を提供するだけでなく、お食事に関する聞き取りを行い患者さんの状況に応じて食事内容の調整をするなど、適切な栄養管理を目指し取り組んでいます。

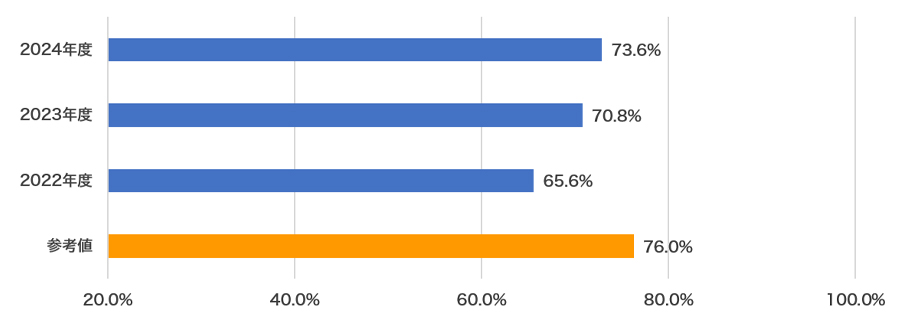

7. 薬剤管理指導実施割合

分母のうち薬剤管理指導を行った人数

DPC病棟に入院後、退院した人数(退院時はどの病棟でも可)

薬剤管理指導とは、薬の服用歴管理と服薬指導を介して患者さんの薬物療法への認識向上を図り、得られた情報を医師などにフィードバックすることで薬物療法を支援する業務です。

薬剤管理指導を行った割合を示すため、高い方が望ましいです。

今年度も参考値を下回っていますが、2023年度より約3%増加しました。

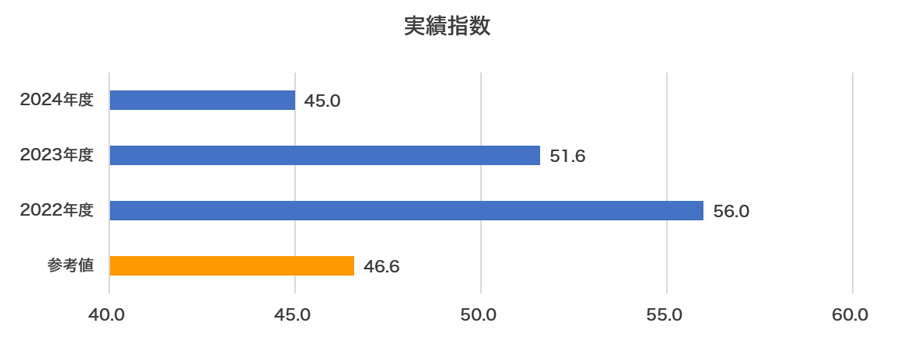

8. 回復期リハビリテーション病棟の実績

FIM利得(各患者のFIM運動項目の退棟時と入院時の差)の総和

各患者の在棟率(在棟日数/算定上限日数)の総和

実績指数とは、リハビリテーションを提供したことによる改善を示す数値です。診療報酬における「回復期リハビリテーション病棟入院料1」の施設基準では、実績指数が40点以上であることが求められます。

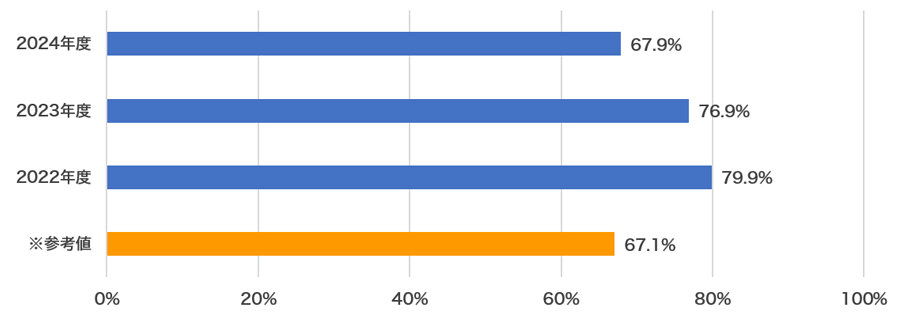

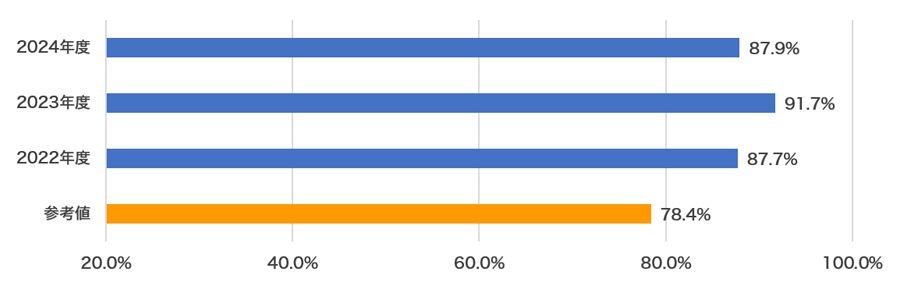

9. 回復期リハビリテーション病棟 在宅復帰率

退院先が自宅および宅系施設の患者数

死亡や再入院・転院を除く回復期リハビリテーション病棟からの退院患者数

在宅復帰率とは、回復期リハビリテーション病棟から退院した患者さんのうち、自宅などに戻ることができた割合を示す指標です。当院は診療報酬の「回復期リハビリテーション病棟入院料1」を取得していますので、70%以上が求められます。当院では、積極的なリハビリテーションとチーム医療を実施しており、その結果、2024年度の在宅復帰率は87.9%でした。これにより、多くの患者が自宅や在宅系の施設での自立した生活を再開できており、質の高いケアとサポートを提供していることを示しています。

10. 一般病棟における入院後3日以内のリハビリテーション開始率

一般病棟への入院日から3日以内にリハビリテーションを開始した件数

一般病棟を退院または転棟した患者におけるリハビリテーション処方件数

上のグラフは、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間に、当院の一般病棟(6階と7階)を退院または転棟した患者さんを対象に、入院日から3日以内にリハビリテーションを開始できたか調査したグラフです。目標は100%です。また、「リハビリテーション栄養口腔連携体制加算」の施設基準では「入棟後3日までに疾患別リハビリテーション量が算定された患者が8割以上であること」とされています。2024年度の診療報酬改定を受け、「リハビリテーション栄養口腔連携体制加算」の算定に向けて関連部署との調整を進め、2024年6月より算定を開始しました。2024年度のリハビリテーション開始率は、6階病棟で89%、7階病棟で82%、グラフ上は両病棟の平均値である86%を表記しています。

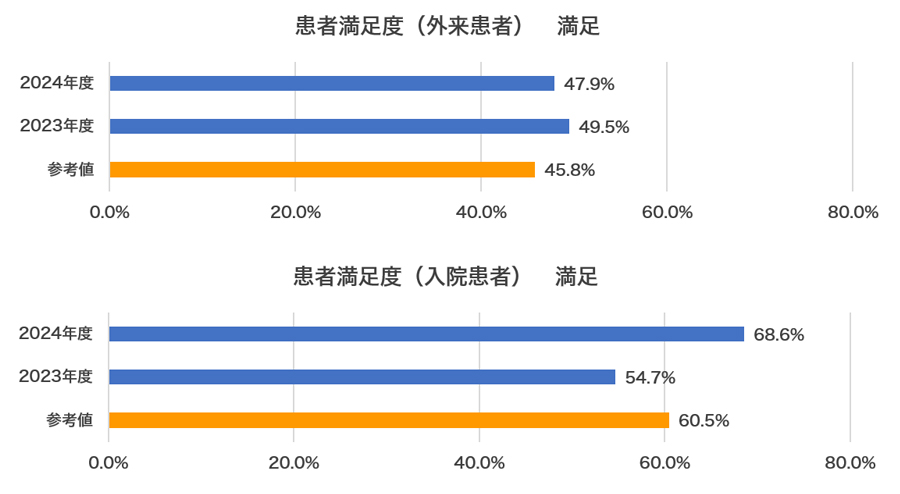

11. 患者満足度

設問に「満足」と回答した外来・入院患者数

患者満足度調査に回答した外来・入院患者数

患者満足度とは入院・外来患者さんを対象に、「この病院について総合的にはどう思われますか?」のアンケートに対する回答を、「満足」「やや満足」「どちらともいえない」「やや不満」「不満」の5段階で評価いただき、数値化した指標です。

当院では「おもてなしが出来ていると評判になる医療法人を目指す」というのをテーマにかかげ、定期的に接遇委員によるラウンドを行い、職員の患者さんに対する接遇向上に努めています。

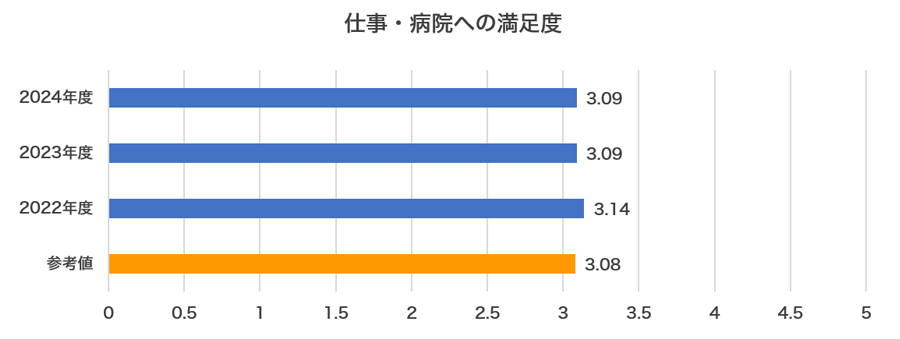

12. 職員満足度調査

(調査:一般社団法人大阪府私立病院協会)

5段階評価の合計

(1点:全く正当な評価ではない、2点:あまり正当な評価ではない、

3点:ほぼ正当な評価である、4点:かなり正当な評価である、

5点:十分に正当な評価である)

150人 《当法人職員の中で調査した人数(各所属につき1~5名)》

当院は年1回、当法人職員を対象に満足度調査を行っています。

そのうち「自分は正当な評価を受けていると思いますか」などに対する回答を指標として算出しています。

2022年度~2024年度は、参考値をすべて上回っています。

2022年度に比べて、2023年度・2024年度が下回っています。

(調査:一般社団法人大阪府私立病院協会)

5段階評価の合計

(1点:全く感じていない、2点:あまり感じていない、

3点:少し感じている、4点:かなり感じている、

5点:強く感じている)

150人 《当法人職員の中で調査した人数(各所属につき1~5名)

「現在の職務に満足感を感じていますか」などに対する回答を指標として算出しています。

2022年度~2024年度は、参考値をすべて上回っています。

13. 人間ドックリピート受診率

過去に受診歴のある受診者数

総受診者数

人間ドックリピート受診率とは、人間ドック受診者のうち受診歴がある受診者の割合です。

人間ドック受診回数は問わず、複数回の受診歴がある受診者を受診歴ありとしました。

当院で継続して人間ドックを受診していただいているということは当院の人間ドックに対する受診者の満足度を反映していると考えます。

当院で継続して受診したいと思っていただけるようなサービスを提供することで、さらに受診率を向上することを目指します。