症状・病名・医療機関から探す

逆流性食道炎 公開日:2025-08-18 / 更新日:2025-08-18

「胸が焼けるように痛い」「喉の奥から酸っぱいものがこみ上げてくる」といった症状に悩んでいませんか。それは「胃食道逆流症(いしょくどうぎゃくりゅうしょう)」かもしれません。

胃食道逆流症(GERD)は、胃の中身、特に強い酸性の胃酸が食道に逆流することで、不快な症状や食道の炎症を引き起こす病気です。一般的に「逆流性食道炎」として知られていますが、内視鏡検査で炎症(びらん)がなくても症状がある場合も含まれます。日本消化器病学会の「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」によると、日本の成人の約10人に1人がこの病気に悩んでいるとされ、決して珍しい病気ではありません。この記事では、胃食道逆流症の正しい知識と対処法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

胃食道逆流症とは?定義とメカニズム

胃食道逆流症(GERD)とは、胃酸などが胃から食道へ逆流することによって、胸やけや呑酸(どんさん、酸っぱい液体が上がってくる感覚)などの不快な症状を感じたり、食道の粘膜が傷ついて炎症(食道炎)が起きたりする病気の総称です。英語名の「Gastroesophageal Reflux Disease」を略して「GERD(ガード)」とも呼ばれます。

私たちの食道と胃のつなぎ目には、「下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)」という筋肉があり、食べ物を飲み込む時以外は胃の入り口を閉じて、胃の中身が逆流しないように防いでいます。しかし、この筋肉の働きが弱まったり、胃の中の圧力(腹圧)が高まったりすると、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。食道の粘膜は胃の粘膜と違って酸に弱いため、逆流した胃酸によって刺激され、様々な症状を引き起こすのです。

胃食道逆流症の主な症状チェックリスト

胃食道逆流症の症状は人によって様々です。以下のような症状に心当たりがないかチェックしてみましょう。特に、胸やけや呑酸が週に1回以上ある場合は、この病気の可能性があります。

- 胸やけ(胸のあたりが焼けるように熱く感じる)

- 呑酸(酸っぱい、または苦い液体が喉や口まで上がってくる)

- げっぷが頻繁に出る、特に酸っぱいげっぷが出る

- 喉の違和感、ヒリヒリ感、つかえ感

- 原因不明の咳が長く続く

- 声がかすれる

- 胸の痛み(心臓の病気と間違われることもあります)

- 背中の痛み

- 吐き気や胃もたれ

これらの症状は食後に現れやすいのが特徴です。気になる症状が続く場合は、自己判断せず専門の医療機関に相談することが重要です。

胃食道逆流症の原因とリスク要因

胃食道逆流症は、様々な要因が重なって発症します。医学的に指摘されている主な原因とリスク要因は以下の通りです。

- 下部食道括約筋の機能低下:

加齢などにより、胃の入り口を締める筋肉が緩むことが最大の原因です。 - 食道裂孔ヘルニア:

胃の一部が、横隔膜の穴(食道裂孔)を通って胸の方へ飛び出してしまう状態です。これにより逆流防止機能がうまく働かなくなります。 - 腹圧の上昇:

肥満、妊娠、猫背などの前かがみの姿勢、ベルトでお腹をきつく締めることなどが、胃を圧迫し逆流を引き起こします。 - 食生活の乱れ:

脂肪の多い食事や食べ過ぎは、胃酸の分泌を増やしたり、胃に食べ物が留まる時間を長くしたりするため、逆流のリスクを高めます。 - ピロリ菌の未感染:

近年、胃がんの原因となるピロリ菌の感染率が低下したことで、胃酸の分泌が活発な人が増え、胃食道逆流症の一因になっていると考えられています。 - その他:

ストレスや喫煙も症状を悪化させる要因とされています。

公的な統計データによると、特に高齢の男性で有病率が高くなる傾向が見られますが、若い世代でも食生活の欧米化などを背景に増加しています。

胃食道逆流症の検査と診断基準

何科を受診すべきか 胸やけや呑酸などの症状が気になる場合、「消化器内科」または「胃腸科」を受診するのが一般的です。

診断は、まず詳しい問診から始まります。どのような症状が、いつ、どのくらいの頻度で起こるかなどを医師に伝えることが大切です。その後、診断を確定させるために最も重要な検査が「内視鏡検査(胃カメラ)」です。この検査では、食道の粘膜に炎症(びらん)やただれが起きていないか、食道裂孔ヘルニアがないか、また、胃がんなど他の病気がないかを直接観察します。

「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」では、内視鏡検査で食道に炎症が認められるものを「逆流性食道炎」、炎症はないものの症状があるものを「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」と分類しています。症状だけでは区別が難しいため、正確な診断のためには内視鏡検査が推奨されます。

胃食道逆流症の治療法

薬物療法とその他の選択肢 胃食道逆流症の治療の基本は、胃酸の分泌を抑える薬物療法と、原因となる生活習慣の改善です。

薬物療法

治療の中心となるのは、胃酸の分泌を強力に抑える薬です。日本消化器病学会のガイドラインでも、これらの薬が第一選択薬として推奨されています。

- プロトンポンプ阻害薬(PPI):

胃酸分泌の最終段階をブロックすることで、強力に胃酸を抑えます。多くの患者さんで高い効果が期待できます。 - カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB):

PPIよりも速やかに効果が現れ、効果が持続する時間が長いという特徴を持つ新しいタイプの薬です。 - H2ブロッカー:

PPIやP-CABよりは効果が穏やかですが、胃酸の分泌を抑える薬です。市販薬としても入手できます。

これらの薬を服用することで、多くの場合は症状が速やかに改善します。

手術・その他の治療

薬物療法で十分な効果が得られない場合や、薬の服用を中止するとすぐに再発を繰り返す重症の患者さん、特に大きな食道裂孔ヘルニアがある方などには、手術が検討されることがあります。手術では、逆流防止の仕組みを再建する「腹腔鏡下噴門形成術(ふくくうきょうかふんもんけいせいじゅつ)」が標準的な方法として行われます。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

薬による治療と合わせて、生活習慣を見直すことが症状の改善と再発予防のために非常に重要です。「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」でも、生活習慣の改善が推奨されています。

- 食事改善:

脂肪の多い食事、チョコレートなどの甘いもの、柑橘類、香辛料の多い食事、アルコール、炭酸飲料、コーヒーなどは症状を悪化させることがあるため、摂りすぎに注意しましょう。また、一度にたくさん食べず、腹八分目を心がけることも大切です。 - 食べてすぐ横にならない:

食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすくなります。食後2〜3時間は横になるのを避けましょう。 - 寝るときの姿勢:

上半身を少し高くして寝ると、夜間の逆流を防ぐのに効果的です。枕を高くする、またはベッドの頭側を少し上げるなどの工夫をしてみましょう。 - 減量:

肥満は腹圧を上げる大きな原因です。適度な運動を取り入れて体重をコントロールすることが、根本的な改善につながります。 - 禁煙:

喫煙は下部食道括約筋を緩める作用があるため、禁煙が推奨されます。 - 服装の工夫:

お腹を締め付けるベルトやコルセット、窮屈な服装は避け、ゆったりとした服装を心がけましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 胃食道逆流症は完治しますか?

A1. 薬物療法と生活習慣の改善によって、多くの場合は症状をコントロールし、快適な生活を送ることが可能です。しかし、症状を引き起こす生活習慣や体質(食道裂孔ヘルニアなど)が根本的に変わらない限り、薬をやめると再発しやすい病気でもあります。医師と相談しながら、症状に応じて治療を継続していくことが大切です。

Q2. 薬は一生飲み続けないといけないのでしょうか?

A2. 必ずしも一生飲み続けるわけではありません。症状が改善すれば、医師の判断で薬の量を減らしたり、症状が出た時だけ服用する方法(オンデマンド療法)に切り替えたりすることもあります。自己判断で中断せず、必ず医師に相談してください。

Q3. 市販の胃薬で対応しても良いですか?

A3. 軽度の胸やけであれば、市販のH2ブロッカーなどで一時的に症状が和らぐことがあります。しかし、症状が週に1回以上ある、市販薬を飲んでも改善しない、または咳や喉の違和感など他の症状もある場合は、自己判断を続けずに消化器内科を受診してください。食道がんなど他の病気が隠れている可能性も否定できないため、一度は内視鏡検査を受けることが推奨されます。

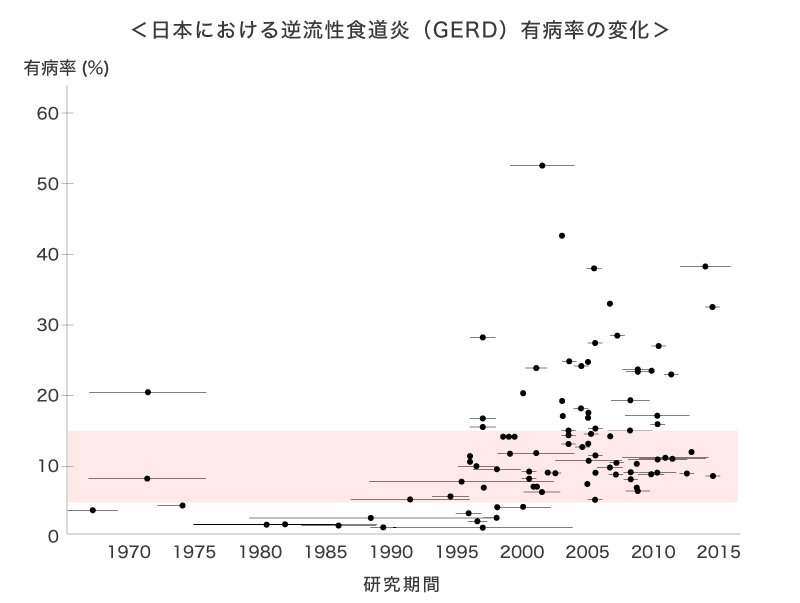

Q4. どれくらいの日本人が逆流性食道炎(GERD)にかかっていますか?

A4. 逆流性食道炎(GERD)にかかっている割合は10%程度と推定されています。

出典:胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021(改訂第3版)p.26

(https://tsukamoto-naika.org/GERD_SynryouGuideline-2021-KaiteiDai3pann.pdf)

まとめと次のステップ

この記事では、胃食道逆流症の原因から治療法、セルフケアまでを解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。

- 胃食道逆流症は、胃酸の逆流によって胸やけや呑酸などを引き起こす病気で、成人の10人に1人が悩んでいます。

- 主な原因は、加齢や食生活による「下部食道括約筋」の機能低下や、「腹圧」の上昇です。

- 治療の基本は、胃酸を抑える薬(PPI、P-CABなど)と、食事や姿勢などの生活習慣の改善です。

- 気になる症状があれば、まずは消化器内科を受診し、正確な診断を受けることが大切です。

胸やけや呑酸は、生活の質(QOL)を大きく下げるつらい症状です。放置せずに専門医に相談し、適切な治療とセルフケアを始めることで、症状は大きく改善できます。一人で悩まず、ぜひ医療機関への一歩を踏み出してください。

【免責事項】

※本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。