症状・病名・医療機関から探す

下痢の原因・対処法・受診の目安を解説

【何科?どの検査?放置は危険?】 公開日:2024-12-23 / 更新日:2025-10-01

急な腹痛とともにトイレから出られない、水のような便が止まらない…。下痢の症状は、仕事や学業、大切な予定にまで影響を及ぼす、非常につらいものです。「何か悪いものを食べたのだろうか」「もしかして重い病気だったらどうしよう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、下痢が起こるメカニズムから、考えられる原因、ご自身でできる対処法、そして病院を受診するべき危険なサインまで、医学的な情報に基づいて詳しく解説します。あなたの今のつらい症状を和らげ、次に取るべき行動を判断するための一助となれば幸いです。

下痢とは?

日本消化器病学会のガイドラインによると、下痢は「便中の水分量が異常に増加し、泥状便または水様便となった状態」と定義されています。医学的には、成人の場合、1日の排便回数が3回以上、かつ便の水分量が200g/日以上となる状態を指すことが多いです。

下痢は期間によって大きく2つに分けられます。

- 急性下痢: 発症から4週間未満で治まるもの

- 慢性下痢: 4週間以上続くもの

単なる「お腹の不調」と片付けず、特に以下のような症状を伴う場合は注意が必要です。

- 便に血が混じっている(血便)

- 水分が摂れないほどの激しい嘔吐

- 38℃以上の高熱

- 我慢できないほどの激しい腹痛

- 意識がもうろうとする、尿がほとんど出ないなどの脱水症状

これらのサインは、速やかに医療機関を受診すべき危険な兆候です。

下痢のときに考えられる主な原因と病気

下痢を引き起こす原因は様々ですが、主に以下のような病気が考えられます。ご自身の症状と照らし合わせ、受診の緊急度を確認しましょう。

| 原因となる病気 | 症状の特徴 | 受診緊急度 |

|---|---|---|

| 感染性胃腸炎(ウイルス性・細菌性) | ウイルスや細菌の感染が原因。多くは腹痛、嘔吐、発熱を伴う急性の下痢。 | 緊急 |

| 過敏性腸症候群(IBS) | ストレスなどが引き金となり、腹痛を伴う下痢や便秘を繰り返す。下痢が続く「下痢型」がある。 | 数日内 |

| 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎など) | 腸に慢性の炎症が起こる病気。血便を伴う持続的な下痢が特徴。 | 数日内 |

| 薬剤性下痢 | 抗生物質や痛み止めなど、服用中の薬の副作用として起こる。 | 経過観察 |

| 大腸がん | まれではあるが、下痢と便秘を繰り返す、便が細くなるなどの症状が見られることがある。 | 数日内 |

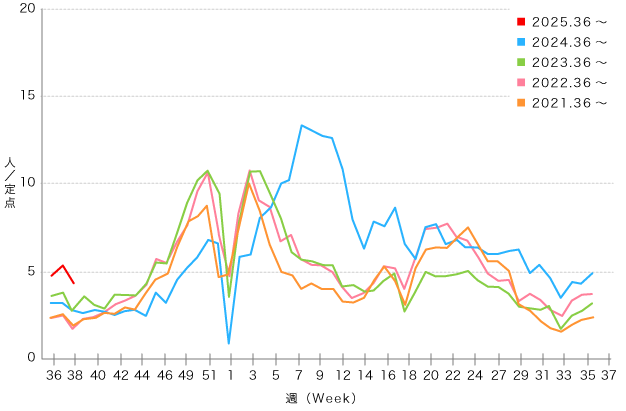

下痢の主な原因の一つである感染性胃腸炎は、特定の季節に流行する傾向があります。以下のグラフは、その流行状況を示したものです。

▼定点医療機関当たり患者報告数(2025年9月21日(第38週)まで)

出典:東京都感染症情報センター「感染性胃腸炎の流行状況(東京都 2025-2026年シーズン)」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/gastro/gastro

例年、空気が乾燥しウイルスが活発になる冬期(12月〜1月)に流行のピークが見られます。

自宅でできること(セルフケア)と注意点

つらい下痢の症状を和らげるために、ご自身でできる対処法があります。ただし、安全に行うための注意点も必ず守ってください。

まずは水分補給と安静を

下痢で最も注意すべきは脱水症状です。体内の水分と電解質(塩分やカリウムなど)が大量に失われるため、こまめな水分補給が何よりも大切です。

- 経口補水液が最も吸収効率が良く、最適です。

- なければ、スポーツドリンクや白湯、麦茶などを少しずつ、頻繁に飲みましょう。

- 腹巻やブランケットでお腹を温め、体を冷やさないようにして安静に過ごしましょう。

消化に良い食事を心がける

症状が少し落ち着いてきたら、胃腸に負担をかけない食事を少量から始めましょう。

- おすすめの食事: おかゆ、よく煮込んだうどん、スープ、バナナ、りんごのすりおろし など

- 避けるべき食事: 脂っこいもの(揚げ物、ラーメン)、香辛料の多いもの、アルコール、カフェイン、冷たい飲み物 など

市販薬を使うときの注意点

市販薬は便利ですが、使い方を誤るとかえって症状を悪化させる可能性があります。

- 整腸剤(乳酸菌製剤): 乱れた腸内環境を整える助けになります。使用しても良いでしょう。

- 下痢止め薬(止瀉薬): 自己判断での使用は慎重に! 特に、ウイルスや細菌の感染が原因の場合、下痢止め薬で腸の動きを無理に止めると、病原体を体外に排出するのを妨げ、回復を遅らせる可能性があります。発熱や血便がある場合は絶対に使用しないでください。

市販薬を2〜3日使用しても症状が改善しない、または悪化する場合は、速やかに医療機関を受診してください。

何科にかかるべき?

「下痢で病院に行きたいけれど、何科に行けばいいかわからない」という場合、まずは以下の診療科を検討してください。

- 消化器内科

- 胃腸科

- 内科

お子さんの場合は小児科を受診しましょう。海外渡航後などの特殊な状況であれば、感染症内科が専門となることもあります。

Q.どの科に行けばいいか迷います。

A.まずはかかりつけの内科、もしくは近くのクリニックに相談するのが良いでしょう。専門的な検査や治療が必要と判断された場合は、適切な専門医を紹介してもらえます。

診察では何をするの?主な検査内容

病院では、下痢の原因を特定するために、症状に応じて以下のような検査を行うことがあります。

便検査(便培養、便中抗原検査)

なぜ?: 下痢の原因となっている細菌やウイルスがいないか、便に血液が混じっていないかを調べるための最も直接的な検査です。食中毒が疑われる場合などに行います。

血液検査

なぜ?: 体内でどの程度の炎症が起きているか、また、下痢による脱水や貧血がないかを評価するために行います。

腹部X線検査・超音波(エコー)検査

なぜ?: 腸閉塞など、お腹の中の他の病気が隠れていないかを確認するために行われることがあります。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

なぜ?: 下痢が長期間続く場合や血便がある場合に、炎症性腸疾患や大腸がんといった病気がないかを、カメラで直接大腸の粘膜を観察して診断します。

放っておいて大丈夫?受診の目安となる危険なサイン

ほとんどの下痢は数日で改善しますが、中には危険な病気のサインである可能性もあります。以下のような症状が一つでも見られる場合は、様子を見ずに速やかに医療機関を受診してください。

- 便に血が混じっている(トイレットペーパーに付く程度ではなく、便自体が赤い・黒い場合)

- 水分を摂ろうとしても吐いてしまい、ぐったりしている

- 38℃以上の高熱が続いている

- お腹を抱えて動けないほどの、我慢できない激しい腹痛がある

- 意識がもうろうとする、半日以上尿が出ていないなど、明らかに脱水が進んでいる

- 市販薬を飲んでも、2週間以上下痢が続いている

- 特に体力の弱い乳幼児や高齢者で、症状が重い場合

これらの症状は、体が発している危険なサインです。自己判断で放置せず、必ず医師の診察を受けてください。

下痢に関するよくある質問(FAQ)

Q. この下痢は食中毒でしょうか?他の人にうつりますか?

A. 結論:食中毒の可能性はあります。原因によっては他の人にうつります。

理由:ウイルス性や細菌性の感染性胃腸炎は、食中毒の一種であり、接触や飛沫によって感染が広がることがあります。

行動:特にノロウイルスなどが疑われる場合は、手洗いや消毒を徹底し、タオルの共用は避けてください。症状が重い場合は医療機関を受診しましょう。

Q. 薬を飲んでも下痢が止まらないのですが、どうすればいいですか?

A. 結論:自己判断で薬を続けるのはやめ、医療機関を受診してください。

理由:市販の下痢止め薬は、原因によっては逆効果になることがあります。また、薬が効かない背景に、別の病気が隠れている可能性も考えられます。

行動:服用している薬を持参の上、医師に相談し、適切な診断と治療を受けてください。

Q. 下痢が続いているのですが、仕事や学校は休むべきですか?

A. 結論:可能であれば休むことを推奨します。

理由:体を休ませることが回復への一番の近道です。また、感染性の下痢であった場合、周囲に感染を広げてしまうリスクを防ぐためにも、休むことが望ましいです。

行動:特に、食品を扱う仕事や、医療・介護の現場で働いている方は、症状が治まるまで出勤を控えるべきか、職場の指示に従ってください。

Q. ストレスで下痢になることはありますか?どう対策すればいいですか?

A. 結論:はい、ストレスは下痢の大きな原因になります(過敏性腸症候群など)。

理由:ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の動きを過剰に活発にさせてしまうことがあります。これが腹痛や下痢を引き起こします。

行動:十分な睡眠、リラックスできる時間を作る、適度な運動をするなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。症状が続く場合は、消化器内科や心療内科で相談することも選択肢の一つです。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。