症状・病名・医療機関から探す

胃がんの症状と原因

知っておきたい治療法と日常生活での注意点 公開日:2024-12-23 / 更新日:2025-10-01

胃がんは、胃の粘膜の細胞ががん化することによって発生する病気です。日本では、がんによる死亡原因の上位にあり、決してまれな病気ではありません。しかし、早期に発見し、適切な治療を受ければ、根治も期待できます。この記事では、日本胃癌学会の治療ガイドラインや国立がん研究センターの情報など、信頼できる情報源に基づき、胃がんの基本的な知識(初期症状や原因)、検査と診断、そして主な治療法について、分かりやすく解説します。ご自身やご家族の健康について考える一助となれば幸いです。胃がんは「胃癌」と表記されたり、英語では「Stomach Cancer」や「Gastric Cancer」と呼ばれたりすることもあります。

胃がんとは?定義とメカニズム

胃がんは、胃の壁の一番内側にある粘膜という層の細胞が、何らかの理由でがん細胞に変わり、無秩序に増え続けてしまう病気です。

がん細胞は増殖するにつれて、胃の壁のより深い層へと潜り込んでいきます。さらに進行すると、胃の近くにあるリンパ節に移動したり、血液の流れに乗って肝臓や肺、腹膜といった他の臓器へと広がる(転移する)ことがあります。国立がん研究センターがん情報サービスの統計によると、胃がんは日本において罹患数・死亡数ともに多いがんの一つであり、特に50代以降の男性に多い傾向が見られます。

胃がんの主な症状チェックリスト

胃がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、症状が現れたときには進行しているケースも少なくありません。以下のような症状に気づいたら、消化器内科の受診を検討しましょう。

- みぞおちの痛み、不快感、違和感

- 胸やけや、胃もたれが続く

- 食欲がわかない(食欲不振)

- 食事の量が減り、意図せず体重が減少する

- 吐き気や嘔吐

- 食べ物がつかえる感じがする

- 貧血(めまい、立ちくらみ、動悸など)

- 黒い便(タール便)が出る

これらの症状は、胃炎や胃潰瘍など、胃がん以外の病気でも見られることがあります。しかし、「いつもの胃の不調」と自己判断せず、症状が続く場合は専門医に相談することが、早期発見につながる最も大切な一歩です。特に、黒い便は胃からの出血を示唆する重要なサインである可能性があります。

胃がんの原因とリスク要因

胃がんの発生には、複数の要因が関わっていると考えられています。現在、医学的に明らかになっている主な原因とリスク要因は以下の通りです。

ヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)の持続感染

胃がんの最大の原因と考えられており、ピロリ菌が長期間胃にすみつくことで、胃の粘膜が縮小する「萎縮性胃炎」を引き起こし、がんが発生しやすい状態になるとされています。

喫煙

喫煙は、胃がんの発生リスクを高めることが確実視されています。

食生活

塩分の多い食品(塩蔵品など)の過剰な摂取や、野菜・果物の摂取不足がリスクを高めると指摘されています。

遺伝的要因

血縁のあるご家族に胃がんになった方がいる場合、発生リスクが少し高まる可能性が報告されています。

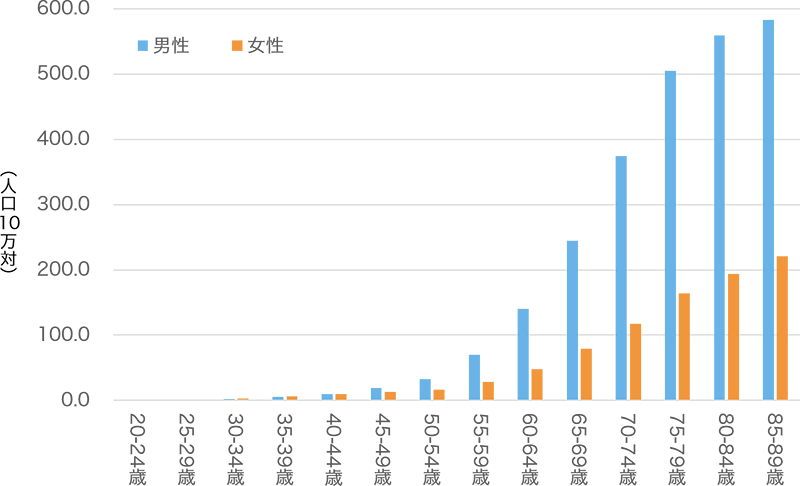

▼胃がんの年齢別罹患率(2021年データ)

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患データ(2016年~2021年)

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html

このグラフが示すように、胃がんの罹患率は年齢とともに高くなる傾向があり、特に50歳代から急激に増加します。年齢も胃がんの重要なリスク要因の一つと言えます。

胃がんの検査と診断基準

何科を受診すべきか

胃の不調や、健康診断で異常を指摘された場合など、胃がんが疑われるときには、まず消化器内科や胃腸科を受診しましょう。

診断のためには、以下のような検査が行われます。

内視鏡検査(胃カメラ)

口や鼻から細いカメラを挿入し、胃の内部を直接観察する検査です。がんが疑われる部分があれば、その組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べることで確定診断を行います。胃がんの診断において最も重要な検査です。

X線検査(バリウム検査)

バリウムという造影剤を飲んで、胃の形や粘膜の状態をX線写真で確認する検査です。健康診断などで広く行われています。

CT検査

がんがどのくらいの深さまで達しているか、リンパ節や他の臓器への転移がないかなどを調べるために行われます。治療方針を決める上で重要な検査です。

腫瘍マーカー検査

血液検査で、がん細胞が作り出す特定の物質(CEA、CA19-9など)の値を測定します。ただし、この数値だけではがんの有無を確定できず、診断の補助や治療効果の判定、再発のチェックなどに用いられます。

これらの検査結果を総合的に評価し、日本胃癌学会の「胃癌治療ガイドライン」などに基づいてがんの進行度(ステージ)を診断し、治療方針を決定していきます。

胃がんの治療法

薬物療法とその他の選択肢

胃がんの治療法は、がんの進行度(ステージ)、全身の状態、年齢、そして患者さんご自身の希望などを考慮して総合的に決定されます。日本胃癌学会が発行する「胃癌治療ガイドライン(2021年 第6版)」では、科学的根拠に基づいた標準的な治療法が示されており、主に内視鏡治療、手術、化学療法(抗がん剤治療)が中心となります。

手術・その他の治療

内視鏡治療

がんが胃の粘膜にとどまっているごく早期の場合に行われる治療法です。口から入れた内視鏡を使い、胃の内側からがんを切り取るため、体への負担が少なく、胃を温存できるのが大きな利点です。内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)という方法が一般的です。

手術(外科治療)

内視鏡治療の対象とならない場合に選択される、最も標準的な治療法です。がんのある部分と、転移の可能性がある周囲のリンパ節を切除します。がんの場所や進行度に応じて、胃の一部を切除する「幽門側胃切除」や、胃をすべて切除する「胃全摘」などが行われます。近年では、お腹に小さな穴を開けて行う「腹腔鏡手術」も広く普及しており、開腹手術に比べて傷が小さく、体への負担が少ないとされています。

薬物療法

化学療法(抗がん剤)

薬物を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする治療法です。手術で取りきれないほど進行したがんや、再発した場合に行われるほか、手術の前後に補助的に行われることもあります。飲み薬や点滴で投与され、TS-1などの薬剤が用いられます。近年では、がん細胞の特定の分子だけを狙い撃ちする「分子標的薬」や、自身の免疫力を高めてがんを攻撃する「免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)」なども登場し、治療の選択肢が広がっています。

これらの薬物療法は、効果が期待できる一方で、吐き気や脱毛、倦怠感といった副作用が現れることもあります。副作用を和らげるための治療も進歩していますので、つらい症状は我慢せずに医療スタッフに相談することが大切です。

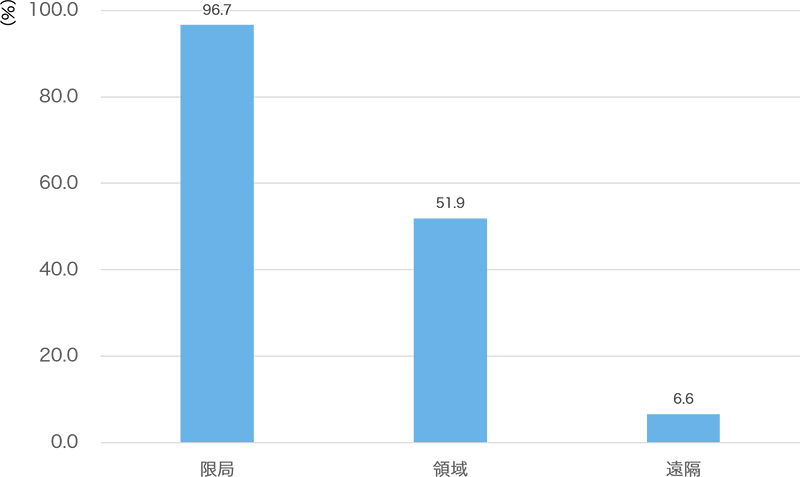

▼胃がんのステージ別5年相対生存率

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」地域がん登録によるがん生存率データ(1993年~2011年診断例)(5年生存率)

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html

このデータからも分かるように、胃がんはステージIのような早期の段階で発見されれば5年相対生存率は96.0%と非常に高いですが、ステージが進むにつれて生存率は低下します。このことからも、定期的な検診による早期発見がいかに重要かが分かります。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

胃がんの予防や、治療後の再発予防のためには、リスク要因を減らす生活習慣が重要です。

ピロリ菌の検査と除菌

ピロリ菌に感染している場合は、除菌治療を受けることで、胃がんの発生リスクを大幅に下げられることが分かっています。一度、検査を受けてみることをお勧めします。

禁煙

喫煙は確実なリスク要因です。禁煙は胃がんだけでなく、多くの病気の予防につながります。

食生活の見直し

塩分の摂取を控える(減塩)、野菜や果物をバランス良く十分に摂取することが推奨されています。

定期的な胃がん検診

症状がなくても、定期的に胃がん検診(内視鏡検査など)を受けることが、早期発見のために最も効果的です。

治療後は、食事の摂り方などに工夫が必要になる場合があります。特に胃を切除した後は、一度にたくさん食べられなくなったり、消化しやすいものをゆっくりよく噛んで食べる必要があったりします。退院後も医師や管理栄養士の指導を受けながら、ご自身の体調に合わせて食事を進めていくことが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 手術後の食事はどうすればいいですか?何が食べられないということはありますか?

A1. 胃の手術後は、消化しやすいものを少量ずつ、回数を分けて食べることが基本になります。急いで食べたり、食べ過ぎたりすると、お腹の痛みや下痢などの原因となることがあります。特に食べてはいけないものはありませんが、脂肪の多いもの、食物繊維の多いもの、香辛料などの刺激物は、はじめは避けた方がよいでしょう。退院時に医師や管理栄養士から詳しい指導がありますので、それに従ってゆっくりと慣らしていくことが大切です。

Q2. 胃がんは遺伝しますか?

A2. 胃がんそのものが直接遺伝することはまれです。ただし、血縁関係のあるご家族に胃がんになった方がいる場合、体質が似ていたり、同じような生活習慣(ピロリ菌感染や食生活など)を送っていたりすることで、リスクが少し高まる可能性は指摘されています。ご家族に胃がんの経験がある方は、より積極的にピロリ菌の検査や定期的な胃がん検診を受けることが推奨されます。

Q3. 治療費は総額でいくらくらいかかりますか?

A3. 治療費は、がんの進行度や行う治療法(手術、化学療法など)、入院期間によって大きく異なります。日本では、公的医療保険が適用されるほか、医療費の自己負担額が高額になった場合に負担を軽減する「高額療養費制度」を利用することができます。具体的な金額については、病院の相談窓口(医療ソーシャルワーカーなど)で確認することができますので、ご相談ください。

まとめと次のステップ

この記事では、胃がんの症状から原因、検査、治療法について解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 胃がんは早期では自覚症状がないことが多いため、定期的な検診が非常に重要です。

- 最大の原因はピロリ菌の感染であり、検査と除菌が最も有効な予防法と考えられています。

- 治療法は内視鏡治療、手術、薬物療法などがあり、進行度に応じて選択されます。

- 「おかしいな」と感じる症状が続く場合は、自己判断せずに消化器内科を受診してください。

胃がんと診断されると、誰でも大きな不安を感じるものです。しかし、正しい知識を持ち、適切な時期に専門医に相談することで、最善の治療へとつなげることができます。この記事が、その一助となれば幸いです。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。