きかんしぜんそく

気管支喘息の症状と原因

長びく咳はサイン?専門医が最新治療とセルフケアを解説

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

気管支喘息(きかんしぜんそく)、一般に「喘息(ぜんそく)」として知られるこの病気は、空気の通り道である気道(きどう)が慢性的な炎症を起こすことで、咳や息苦しさなどの発作を繰り返す状態を指します。英語ではBronchial Asthmaと呼ばれます。日本の成人における有病率は3〜4%と推定されており、決して珍しい病気ではありません。つらい症状に悩む方も多いですが、適切な治療を受けることで症状をコントロールし、健康な人と変わらない日常生活を送ることが可能です。この記事では、気管支喘息の基本的な知識から治療法、ご自身でできる対策まで、一部専門的な情報も含め分かりやすくお伝えします。

気管支喘息とは?定義とメカニズム

気管支喘息は、アレルギーやその他の刺激によって、気管支の粘膜に慢性的な炎症が続いている状態です。この炎症により、気道が非常に敏感(気道過敏性の亢進)になり、わずかな刺激でも気道が急に狭く(可逆性の気道狭窄)なってしまいます。その結果、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴(ぜんめい)や、激しい咳、息苦しさなどの発作が引き起こされます。この発作は自然に、あるいは治療によって元に戻る(可逆性)のが特徴です。

気管支喘息の主な症状チェックリスト

気管支喘息の症状は、人によって様々ですが、以下のような症状が特徴的です。当てはまるものがないかチェックしてみましょう。特に、夜間から明け方にかけて症状が悪化しやすい傾向があります。

- しつこい咳が続く、特に夜や明け方にひどくなる

- 息をするときに「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音がする(喘鳴)

- 胸が締め付けられるような圧迫感や痛みがある

- 急に息が苦しくなる、息が吸えないような感覚に陥る

- 痰が絡んでなかなか切れない

- 風邪をひいた後、咳だけが続く

- 運動をすると咳き込んだり息苦しくなったりするく

- 天気が悪い日や気温差の激しい時に症状が出やすい

これらの症状は、喘息のサインかもしれません。特に、会話が困難になるほどの息苦しさを感じる場合は、早めに医療機関を受診する目安です。

気管支喘息の原因とリスク要因

気管支喘息がなぜ起こるのか、その原因は一つではありません。原因は大きく「アトピー型」と「非アトピー型」に分けられます。

アトピー型喘息は、ダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビ、花粉といった特定のアレルゲン(アレルギーの原因物質)を吸い込むことで発作が誘発されるタイプです。小児喘息の多くがこのタイプにあたります。

非アトピー型喘息は、アレルゲンが特定できないタイプで、成人になってから発症する喘息に多く見られます。風邪などのウイルス感染、タバコの煙(受動喫煙を含む)、過労やストレス、特定の薬剤(アスピリンなど)、大気汚染などが引き金となります。遺伝的な要因も関係することが知られています。

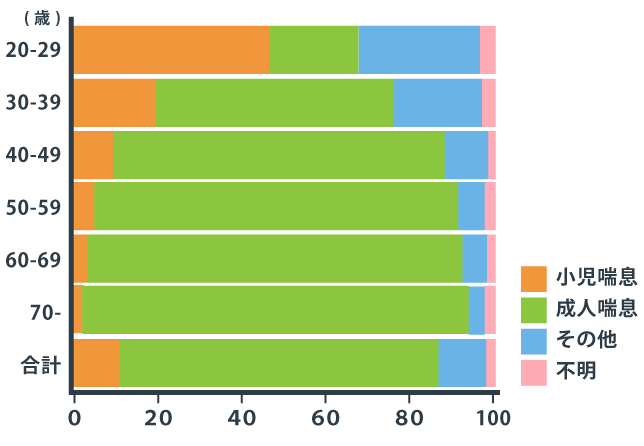

▼成人喘息と小児喘息の発症年齢の割合

出典:厚生労働省「第3章-2 成人喘息の疫学、診断、治療と保健指導、患者教育 1.気管支喘息の疫学](https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-07-0001.pdf)

厚生労働省の報告によると、小児喘息の多くは6歳までに発症しますが、成人喘息の約7割は大人になってから発症し、特に40〜60歳代で発症する方が多いことが分かっています。「大人になってから喘息になるなんて」と驚かれるかもしれませんが、誰にでも起こりうる病気なのです。

気管支喘息の検査と診断基準

何科を受診すべきか

「もしかして喘息かも?」と思ったら、まずは呼吸器内科やアレルギー科を受診しましょう。診断は、問診で症状の詳細(いつ、どんな時に、どのような症状が出るかなど)を確認した上で、いくつかの検査を組み合わせて行われます。

- 肺機能検査(スパイロメトリー):

思いきり息を吸ったり吐いたりして、肺の容量や息の吐き出す勢いを測定します。気道が狭くなっているかどうかを評価する基本的な検査です。 - 気道可逆性試験:

気管支拡張薬を吸入する前と後で肺機能検査を行い、気道の狭窄が改善するかどうか(可逆性)を確認します。喘息の診断に重要な検査です。 - 呼気NO(一酸化窒素)検査:

吐いた息に含まれる一酸化窒素の濃度を測定します。気道にアレルギー性の炎症があるとこの数値が高くなるため、喘息の診断や治療効果の判定に役立ちます。 - 血液検査:

アレルギーの原因となるアレルゲンを特定するために行います。 - 胸部X線(レントゲン)・CT検査:

咳や息苦しさを引き起こす他の肺の病気(肺炎や肺がんなど)がないかを確認するために行います。 - 喀痰検査(かくたんけんさ):

痰を採取し、中に含まれる好酸球(こうさんきゅう)というアレルギーに関連する細胞の割合を調べます。 - ピークフローメーター:

自宅で毎日、息を思い切り吐き出したときの最大速度(ピークフロー値)を測定し、気道の状態を把握します。

これらの検査結果と症状を総合的に評価し、日本喘息学会が定めるガイドラインなどの判断基準に沿って診断が確定します。

気管支喘息の治療法:薬物療法とその他の選択肢

喘息治療の目標は、症状をコントロールし、発作のない健康な人と変わらない生活を送ることです。薬物療法を中心とした治療が行われます。

薬物療法

喘息の薬は、大きく分けて2種類あります。

- 長期管理薬(コントローラー):

気道の炎症を抑え、発作を予防するために毎日定期的に使用する薬です。治療の基本となるのは「吸入ステロイド薬」です。その他、気管支を広げる作用が長く続く「長時間作用性β2刺激薬」や「長時間作用性抗コリン薬」などがあり、これらを配合した吸入薬も多く用いられます。 - 発作治療薬(レリーバー):

発作が起きてしまった時に、狭くなった気道を速やかに広げて症状を和らげるために使います。即効性のある「短時間作用性β2刺激薬」の吸入薬が中心です。

また、症状に応じて内服薬(飲み薬)が使われることもあります。アレルギー反応を抑える「抗アレルギー薬」、気管支を広げる「気管支拡張薬」、炎症を強力に抑えるための「ステロイド内服薬」などがあり、患者さんの状態に合わせて処方されます。

その他の治療

吸入薬などの標準的な治療でコントロールが難しい重症の喘息の場合、特殊な治療が検討されることがあります。

- 生物学的製剤:

喘息の炎症を引き起こす体内の特定の物質の働きをピンポイントで抑える注射薬です。ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイヤといった薬剤があり、定期的に皮下注射することで発作を減らし、症状を改善します。これらの薬剤は高額になる場合がありますが、患者さんの所得や年齢に応じて「高額療養費制度」などの公的な医療費助成を受けられることがあります。 - アレルゲン免疫療法(減感作療法):

ダニなどが原因のアレルギー性喘息の場合、アレルゲンを少量ずつ体に投与することで、アレルギー反応を起こしにくい体質に変えていく治療法です。長期的に行うことで、症状の改善や薬の減量が期待できます。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

薬物治療と合わせて、日常生活でのセルフケアが喘息の悪化を防ぐために非常に重要です。

- アレルゲンの除去:

ダニやハウスダストが原因の場合は、こまめな掃除や寝具の管理(布団の天日干しや掃除機がけ)を徹底しましょう。 - 禁煙と受動喫煙の回避:

タバコの煙は気道への強い刺激となるため、禁煙は必須です。周りの人にも協力してもらい、受動喫煙を避けましょう。 - 風邪やインフルエンザの予防:

感染症は喘息を悪化させる大きな要因です。手洗いやうがい、ワクチン接種を心がけましょう。 - 適切な運動:

息苦しさを恐れて運動を避ける必要はありません。医師に相談の上、ウォーキングなど負担の少ない運動を継続することは、心肺機能の維持に役立ちます。 - ストレス管理:

過労やストレスも喘息の引き金になります。十分な休息とリラックスできる時間を作りましょう。 - 食事:

バランスの取れた食事が基本ですが、特定の食品でアレルギーが分かっている場合はそれを避ける必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 気管支喘息は一生治らないのでしょうか?

A1. 小児喘息は成長とともに症状がなくなることもありますが、成人の喘息は基本的に完治が難しい慢性疾患と考えられています。しかし、現在の治療法は非常に進歩しており、適切な治療を継続することで、症状のない「寛解(かんかい)」という状態を維持し、健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。自己判断で薬をやめず、医師と相談しながら治療を続けることが大切です。

Q2. 吸入ステロイド薬の副作用が心配です。

A2. 吸入ステロイド薬は、気道に直接作用するため、全身への影響が少ないのが特徴です。飲み薬のステロイドで心配されるような全身性の副作用(顔がむくむ、骨がもろくなるなど)は、標準的な使用量ではほとんど起こりません。声がれや口の中にカビが生える(口腔カンジダ症)といった局所的な副作用は起こり得ますが、吸入後にしっかりうがいをすることで予防できます。

Q3. 発作が夜中や明け方に起きるのが不安です。

A3. 喘息の症状は、自律神経の働きなどから夜間や早朝に悪化しやすい特徴があります。この不安を解消するためにも、日中の症状がない時でも医師の指示通りに長期管理薬(コントローラー)を毎日続けることが最も重要です。発作が起きないように気道の炎症を普段から抑えておくことが、夜間の不安を減らす一番の対策になります。

まとめと次のステップ

気管支喘息について解説してきましたが、最後に重要なポイントをまとめます。

- 気管支喘息は、気道の慢性的な炎症が原因で起こる病気です。

- 主な症状は、長引く咳、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、息苦しさで、特に夜間や早朝に悪化します。

- 治療の基本は、発作を予防するための長期管理薬(主に吸入ステロイド薬)を毎日継続することです。

- 日常生活では、アレルゲンの除去、禁煙、感染症予防などのセルフケアが症状の安定に繋がります。

- 気になる症状があれば、自己判断せず呼吸器内科やアレルギー科を受診し、専門医に相談してください。

喘息は、正しく理解し、適切に治療すれば、決して怖い病気ではありません。症状に悩んでいる方、ご自身の症状が喘息かもしれないと不安に思っている方は、ぜひ一度、専門の医療機関で相談してみることをお勧めします。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。