じんふぜん

腎不全と維持透析

原因と症状、透析治療の種類と日常生活の注意点を解説

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

腎臓の機能が著しく低下する「腎不全」。その最終段階である「末期腎不全(End-Stage Kidney Disease: ESKD)」になると、自分の腎臓だけでは生命を維持することが難しくなり、「透析」という治療が必要になることがあります。日本透析医学会の調査によると、日本国内では約34万人もの方が透析治療を受けており(2023年末時点)、決して他人事ではありません。この記事では、腎不全がなぜ透析治療を必要とするのか、その定義とメカニズムから、具体的な症状、原因、そして「血液透析」や「腹膜透析」といった治療法の選択肢、さらに日常生活での食事や自己管理のポイントまで、専門的な情報を分かりやすく解説します。ご自身やご家族のことで不安を抱えている方が、病気と向き合うための第一歩としてお役立てください。

腎不全とは?定義とメカニズム

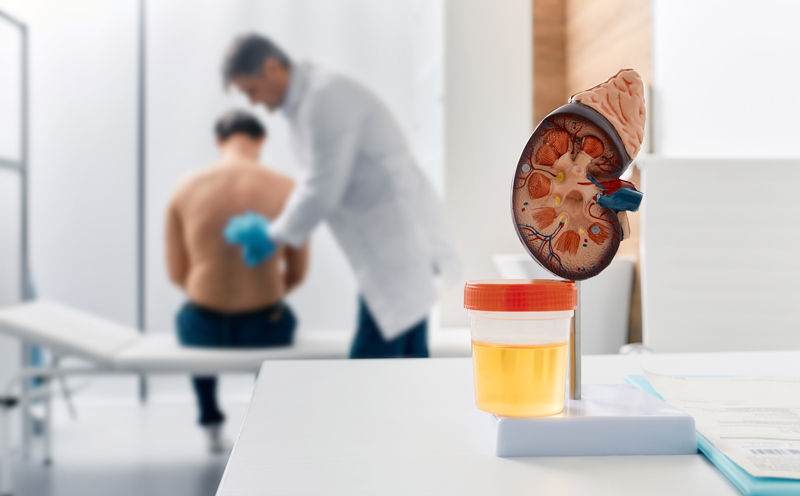

腎不全とは、腎臓の働きが何らかの原因で低下した状態を指します。腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な塩分・水分を尿として排泄する、生命維持に不可欠な臓器です。

この腎臓の機能が、健康な時の10%以下にまで低下した状態を「末期腎不全」と呼びます。末期腎不全になると、老廃物や毒素が体内に蓄積して「尿毒症」という危険な状態を引き起こし、全身に様々な症状が現れます。

「透析」は、この末期腎不全の患者さんに対して、低下した腎臓の機能を人工的に代替し、老廃物を排泄し、体液の量や濃度を一定に保つために行う治療法です。透析治療を定期的・継続的に行うことで、生命を維持することが可能になります。

腎不全の主な症状チェックリスト

腎機能の低下が進行し、透析導入を検討する時期になると、尿毒症による以下のような症状が現れることがあります。複数の症状が当てはまる場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

- 全身のむくみ(特に顔や足がむくむ)

- 呼吸が苦しい、少し動いただけでも息切れがする

- 食欲が全くない、吐き気がある

- 体がだるい、疲れやすい(倦怠感)

- 尿の量が極端に減る、または尿が出ない

- 血圧が高くなる

- 皮膚のかゆみが続く

- 集中力が低下し、頭がぼーっとする

これらの症状は、体内に余分な水分や老廃物が溜まっているサインと考えられます。放置すると心臓に大きな負担がかかる心不全や、肺に水が溜まる肺水腫など、命に関わる状態になる可能性があるため注意が必要です。

腎不全の原因とリスク要因

透析が必要になる末期腎不全の主な原因疾患は、生活習慣と密接に関わっています。日本透析医学会の統計によると、原因として最も多いのは「糖尿病性腎症」で、全体の約4割を占めています。

主な原因疾患は以下の通りです。

- 糖尿病性腎症(39.5%):

糖尿病の合併症として、高血糖が続くことで腎臓の血管がダメージを受け、腎機能が低下します。 - 慢性糸球体腎炎(23.4%):

腎臓で血液をろ過する糸球体に慢性的な炎症が起こる病気です。 - 腎硬化症(14.0%):

高血圧が長く続くことで腎臓の血管が硬化(動脈硬化)し、腎機能が悪化します。 - その他:

多発性のう胞腎などの遺伝性の病気や、原因が不明な場合もあります。

これらの病気の進行を抑え、腎機能の低下を防ぐことが、透析導入を先延ばしにする上で非常に重要です。

腎不全の検査と診断基準

何科を受診すべきか

「足がむくむ」「尿の出が悪い」など、腎臓の不調が疑われる症状がある場合は、「腎臓内科」を受診してください。

腎臓内科では、まず問診を行い、その後、血液検査や尿検査によって腎機能の状態を詳しく評価します。

- 血液検査:

血液中のクレアチニン(老廃物の一種)の値を測定し、「eGFR(推算糸球体濾過量)」を算出します。eGFRは、腎臓がどれくらい老廃物をろ過する能力があるかを示す指標で、腎機能の評価に広く用いられます。値が低いほど、腎機能が悪いことを意味します。 - 尿検査:

尿中のたんぱく質(蛋白尿)や血液の有無を調べます。これらは腎臓がダメージを受けているサインです。 - 画像検査:

腹部超音波(エコー)検査などで、腎臓の大きさや形に異常がないかを確認します。

透析を始めるかどうかの判断(透析導入)は、これらの検査結果と患者さんの臨床症状を総合的に見て、医師が慎重に判断します。日本透析医学会のガイドラインでは、腎機能が著しく低下し(CKDステージG5、eGFRが15未満)、保存的な治療では改善しない尿毒症の症状(むくみや呼吸困難など)が現れた場合に、透析導入を考慮することが推奨されています。

腎不全の治療法:薬物療法とその他の選択肢

末期腎不全の治療は、失われた腎臓の機能を代替する「腎代替療法」が中心となります。腎代替療法には、大きく分けて「透析療法」と「腎移植」があります。ここでは、透析について詳しく解説します。透析療法には、主に「血液透析」と「腹膜透析」の2つの方法があります。

薬物療法

透析そのものは薬物療法ではありませんが、透析患者さんは腎機能低下に伴う様々な合併症を予防・治療するために、多くの薬を服用することが一般的です。例えば、血圧をコントロールする降圧薬、貧血を改善する薬(赤血球造血刺激因子製剤)、血液中のリンやカリウムの濃度を調整する薬などが処方されます。これらの薬物療法は、透析と並行して行われる重要な治療の一部です。

手術・その他の治療

- 血液透析(HD: Hemodialysis):

最も一般的な透析方法です。腕の動脈と静脈をつないで太い血管(シャント)を作る手術を行います。週に3回、医療機関に通院し、1回あたり4時間ほどかけて、ダイアライザー(人工腎臓)を通して血液中の老廃物や余分な水分を取り除きます。 - 腹膜透析(PD: Peritoneal Dialysis):

自分のお腹の中にある「腹膜」を利用して血液を浄化する方法です。お腹にカテーテルという細い管を埋め込む手術を行い、そのカテーテルを通して透析液を腹腔内に出し入れします。通常は自宅で行うことができ、通院は月に1~2回程度です。(当院では行っておりません)

どちらの治療法を選ぶかは、患者さんの医学的な状態、ライフスタイル、価値観などを考慮し、医師と十分に相談して決定されます。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

維持透析を受けながら健やかな生活を送るためには、日々の自己管理が非常に重要になります。特に食事療法は治療の根幹をなすものです。

- 食事療法:

体への負担を減らすため、水分、塩分、カリウム、リンの摂取量を制限することが基本となります。管理栄養士の指導のもと、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。 - 水分制限:

透析と透析の間に体重が増えすぎないよう、1日に摂取する水分量を調整します。水やお茶だけでなく、食事に含まれる水分量も考慮する必要があります。 - シャント管理(血液透析の場合):

血液透析の「命綱」であるシャントを長持ちさせるため、シャント側の腕で重いものを持たない、血圧を測らない、腕時計をしないなどの注意が必要です。毎日シャントの状態(流れの音や振動)を確認する習慣をつけましょう。 - 体重管理:

毎日決まった時間に体重を測定し、透析間の体重増加量を記録します。これは水分管理の重要な指標となります。 - 血圧管理:

家庭でも血圧を定期的に測定し、記録することが推奨されます。 - 感染症対策:

透析患者さんは免疫力が低下しやすいため、手洗いやうがいを徹底し、感染症予防に努めることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 透析を始めたら、一生やめられないのでしょうか?

A1. 基本的に、透析治療は生涯にわたって継続する必要があります。腎臓の機能が回復することは稀だからです。ただし、ご家族などから腎臓の提供を受けて「腎移植」を行えば、透析治療から離脱できる可能性があります。腎移植は、腎代替療法の一つとして有力な選択肢です。

Q2. 透析をしながら仕事や旅行を続けることはできますか?

A2. 多くの患者さんが、透析治療を受けながら仕事や学業を続けています。また、旅行も可能です。旅行先の近くで透析を受けられる「臨時透析」という仕組みがあり、事前に申し込むことで日本中、あるいは海外でも旅行を楽しむことができます。主治医や医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。

Q3. 透析治療にはどのくらいの費用がかかりますか?

A3. 透析治療は高額な医療ですが、日本の公的医療保険制度には患者さんの負担を軽減する仕組みがあります。「特定疾病療養受療証」や「重度心身障害者医療費助成制度」などの制度を利用することで、医療費の自己負担額は月額千円~2万円程度になることがほとんどです。詳しくは、病院の相談室や市区町村の窓口にご確認ください。

Q4. 食事制限で特に気をつけることは何ですか?

A4. 食事制限の基本は「水分・塩分・カリウム・リン」のコントロールです。カリウムは生野菜や果物、いも類に多く含まれ、リンは乳製品や肉・魚、加工食品に多く含まれます。食材の選び方や調理法(茹でこぼしなど)を工夫することで、制限を守りながら食事を楽しむことは可能です。必ず管理栄養士に相談し、自分に合った食事療法を学びましょう。

まとめと次のステップ

この記事では、腎不全が進行した状態である末期腎不全と、その治療法である透析療法について解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 末期腎不全では、体内の老廃物を排出できなくなるため、生命を維持するために透析療法や腎移植が必要です。

- 透析導入の主な原因は、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎、腎硬化症であり、生活習慣病との関連が深いです。

- 治療法には、医療機関に通院して行う「血液透析」と、主に自宅で行う「腹膜透析」があります。

- 透析治療と並行して、水分、塩分、カリウム、リンなどを制限する食事療法をはじめとした自己管理が極めて重要です。

腎臓の機能は、一度失われると回復することが難しい場合がほとんどです。健康診断などで腎機能の低下を指摘されたり、むくみや倦怠感など気になる症状があったりする場合は、決して放置せず、お早めに腎臓内科の専門医にご相談ください。早期発見・早期治療が、ご自身の腎臓を守り、健やかな生活を長く続けるための鍵となります。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。