とうにょうびょう

糖尿病の症状と原因

知っておきたい治療法と日常生活での注意点

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

糖尿病(とうにょうびょう、英語名:Diabetes Mellitus, DM)は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。これは、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きが不足することによって起こります。厚生労働省の調査(2019年)によると、日本の成人男性の約19.7%が「糖尿病が強く疑われる」とされており、非常に多くの人が関わる可能性のある疾患です。初期段階では自覚症状がほとんどないことも多く、気づかないうちに進行し、様々な合併症を引き起こす可能性があります。この記事では、糖尿病の基本的な知識から、症状、原因、検査、そして治療法や日常生活での注意点まで、信頼できる情報源を基に分かりやすく解説します。ご自身の健康状態を理解し、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。

糖尿病とは?定義とメカニズム

日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2024」によると、糖尿病は「インスリン作用の不足により慢性的な高血糖を主徴とする代謝疾患群」と定義されています。

私たちの体は、食事から摂取した糖分をエネルギーとして利用しますが、その際にすい臓から分泌されるインスリンというホルモンが重要な役割を果たします。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませることで、血糖値を一定の範囲に保っています。

糖尿病は、このインスリンの分泌量が減ってしまったり(インスリン分泌不全)、インスリンが分泌されていても十分に効かなくなってしまったりする状態(インスリン抵抗性)によって、血糖値が高い状態が続いてしまう病気です。

主に、以下のタイプに分けられます。

- 1型糖尿病:

自己免疫疾患やウイルス感染などが原因で、すい臓の細胞が壊れてしまい、インスリンがほとんど、あるいは全く分泌されなくなるタイプです。 - 2型糖尿病:

遺伝的な要因に加えて、肥満、運動不足、ストレスといった生活習慣が原因となり、インスリンの効きが悪くなったり(インスリン抵抗性)、分泌量が減ったりするタイプです。日本の糖尿病患者さんの多くがこの2型糖尿病にあたります。

その他、特定の病気や薬が原因で起こるものや、妊娠中に発見される妊娠糖尿病があります。

糖尿病の主な症状チェックリスト

糖尿病は初期には自覚症状が現れにくいことが特徴ですが、血糖値が高い状態が続くと、以下のようなサインが見られることがあります。気になる症状がないか確認してみましょう。

- 異常にのどが渇く、水分をたくさん飲む

- 尿の回数が増える、量が多い(頻尿・多尿)

- 食事はしているのに、急に体重が減った

- 全身がだるい、疲れやすい(倦怠感)

- 目がかすむ、視力が落ちてきた

- 手足がしびれる、感覚が鈍くなる

- 傷や感染症が治りにくい

これらの症状は、他の病気の可能性もありますが、糖尿病のサインかもしれません。特に複数の項目に当てはまる場合や、健康診断で血糖値の高さを指摘されたことがある方は、早めに医療機関に相談することが重要です。

糖尿病の原因とリスク要因

糖尿病の発症には、タイプによって異なる原因やリスク要因が関わっています。

1型糖尿病は、自己免疫反応によって、インスリンを作り出す自分自身のすい臓の細胞を攻撃してしまうことが主な原因と考えられています。生活習慣とは直接関係なく、若い世代で発症することが多い傾向にあります。

その他ウイルス感染でインシュリン分泌細胞が破壊される場合もあります。

一方、日本人に最も多い2型糖尿病は、遺伝的に糖尿病になりやすい体質(遺伝的要因)を持っている人が、以下のような環境的な要因にさらされることで発症すると考えられています。

- 肥満(特に内臓脂肪の蓄積)

- 運動不足

- 高カロリー、高脂肪な食事

- ストレス

- 加齢

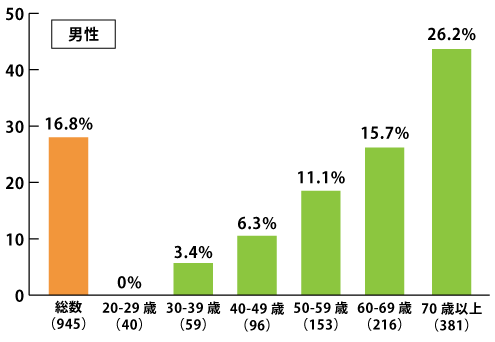

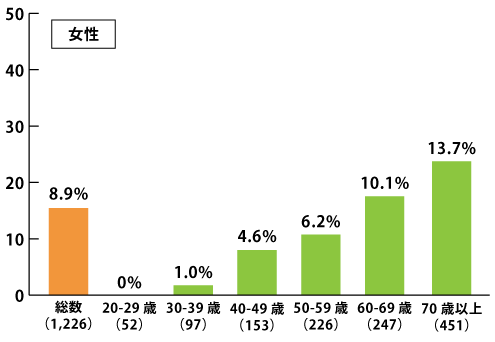

加齢も重要なリスク要因の一つであり、年齢が上がるにつれて発症しやすくなることが分かっています。

▼「糖尿病が強く疑われるもの」の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

出典:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf)

このように、生活習慣の乱れや加齢が発症の引き金になることが多いため、2型糖尿病は生活習慣病の一つとされています。

糖尿病の検査と診断基準

何科を受診すべきか

健康診断で血糖値の異常を指摘されたり、気になる症状があったりする場合、「何科に行けばいい?」と迷うかもしれません。まずはかかりつけの内科、あるいは糖尿病を専門とする糖尿病内科や内分泌内科を受診することが推奨されます。

糖尿病の診断は、主に血液検査によって行われます。日本糖尿病学会の診断基準に基づき、以下の検査結果を組み合わせて総合的に判断されます。

- 空腹時血糖値:食事を摂らずに測定した血糖値です。

- 随時血糖値:食事の時間に関係なく測定した血糖値です。

- 75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT):

ブドウ糖液を飲み、一定時間後の血糖値の変化を調べる検査です。「隠れ糖尿病」を見つけるのにも役立ちます。 - HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー):

過去1~2ヶ月の血糖値の平均状態を反映する指標です。この数値が高いと、日常的に血糖値が高い状態が続いていたことが分かります。

これらの検査の結果、血糖値とHbA1cの両方が診断基準を満たした場合などに糖尿病と診断されます。また、糖尿病と診断される手前の「境界型糖尿病(糖尿病予備群)」と判断されることもあります。

糖尿病の治療法:薬物療法とその他の選択肢

糖尿病治療の目的は、血糖値を良好な状態にコントロールし、合併症の発症や進行を防ぎ、健康な人と変わらない生活の質(QOL)と寿命を確保することです。治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3本柱です。これらは個々の病状やライフスタイルに合わせて組み合わせて行われます。

薬物療法

食事療法や運動療法だけで血糖コントロールが不十分な場合に、薬物療法が開始されます。薬には大きく分けて、経口血糖降下薬(飲み薬)と注射薬(インスリン製剤、GLP-1受容体作動薬など)があります。

- 経口血糖降下薬:

インスリンの分泌を促す薬、インスリンの効きを良くする薬、糖の吸収や排泄を調整する薬など、様々な種類の薬があります。最近では、尿中に糖を排出させることで血糖値を下げるSGLT2阻害薬なども使われています。 - 注射薬:

インスリンそのものを補充する「インスリン注射」や、インスリン分泌を促進する「GLP-1受容体作動薬」などがあります。1型糖尿病ではインスリン注射が必須ですが、2型糖尿病でも病状が進んだ場合や、飲み薬だけではコントロールが難しい場合に使用されます。

どの薬を選択するかは、患者さんの病状、年齢、合併症の有無などを考慮して専門医が判断します。

手術・その他の治療

糖尿病治療の基本は前述の食事療法、運動療法、薬物療法です。これらは糖尿病と長く付き合っていく上で欠かせない治療法となります。特に2型糖尿病では、生活習慣の改善が治療の根幹をなします。医師や管理栄養士などの専門家の指導のもと、自分に合った食事や運動の計画を立て、継続していくことが非常に重要です。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

糖尿病の管理や予防のためには、日々のセルフケアが鍵となります。

- 適切な食事:

栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることが基本です。極端な糖質制限ではなく、主食・主菜・副菜をそろえ、食物繊維を多く含む野菜やきのこ類から食べる「食べ順」も血糖値の急上昇を抑えるのに役立つと考えられています。 - 定期的な運動:

ウォーキングなどの有酸素運動や、軽い筋力トレーニングが推奨されます。運動はインスリンの働きを良くし、血糖コントロールを改善します。まずは無理のない範囲で、日常生活に運動を取り入れることから始めましょう。 - 適正体重の維持:

肥満、特に内臓脂肪はインスリンの働きを妨げます。肥満のある方は、適正体重を目指して減量することが重要です。 - 禁煙と節酒:

喫煙は動脈硬化を促進し、合併症のリスクを高めます。アルコールの過剰摂取も血糖コントロールを乱す原因となるため、禁煙と節度ある飲酒を心がけましょう。 - ストレス管理:

過度なストレスは血糖値を上げるホルモンの分泌につながることがあります。自分なりのリラックス方法を見つけ、心身の健康を保つことも大切です。 - 定期的な受診と検査:

医師の指示に従い、定期的に通院し、血糖値やHbA1c、合併症のチェックを受けることで、病状を正しく把握し、適切な治療を継続することができます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 糖尿病は完治しますか?

A1. 現時点では、糖尿病を完全に治す(完治させる)方法は確立されていません。しかし、特に2型糖尿病の場合、食事や運動、適切な治療によって血糖値を正常範囲にコントロールし、合併症を起こさずに健康な人と変わらない生活を送ることは十分に可能です。病気と上手に付き合っていくという視点が大切になります。

Q2. 恐ろしいと言われる合併症は防げますか?

A2. はい、防ぐことは可能です。糖尿病の三大合併症と言われる「網膜症(失明の原因になることがある)」「腎症(進行すると人工透析が必要になることがある)」「神経障害(足のしびれや壊疽の原因になることがある)」や、心筋梗塞・脳卒中などのリスクは、血糖値を良好にコントロールすることで大幅に減らせることが分かっています。早期発見と治療継続が合併症予防の鍵です。

Q3. インスリン注射は一度始めたら、一生やめられないのでしょうか?

A3. 1型糖尿病の方の場合は、インスリンを体内で作ることができないため、生涯にわたるインスリン補充が必要です。一方、2型糖尿病の方の場合は、必ずしも一生続くわけではありません。食事・運動療法や体重減少によって血糖コントロールが大きく改善し、インスリン注射が不要になるケースもあります。

Q4. 治療にはどのくらいの費用がかかりますか?

A4. 治療費は、通院頻度、検査内容、処方される薬の種類や量などによって大きく異なります。一般的に、定期的な通院と薬代で月数千円から数万円程度かかることが多いようです。高額な治療が続く場合には、高額療養費制度などの医療費助成制度を利用できることもありますので、病院の相談窓口や加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。

まとめと次のステップ

この記事では、糖尿病の基本的な知識から治療、セルフケアまでを解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 糖尿病はインスリンの作用不足で血糖値が高くなる病気で、自覚症状がないまま進行することがあります。

- 主な原因は、1型では自己免疫など、2型では遺伝的要因と生活習慣の乱れが関係しています。

- 治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」であり、血糖値を良好に保つことが目標です。

- 血糖コントロールを続けることで、合併症のリスクを大幅に減らし、健康な生活を送ることが可能です。

健康診断で血糖値の高さを指摘されたり、この記事で挙げたような症状に心当たりがあったりする方は、決して放置せず、お近くの内科などの医療機関を早めに受診してください。専門家に相談し、適切な一歩を踏み出すことが、ご自身の未来の健康を守るために最も大切なことです。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず医療機関でご相談ください。