そけいへるにあ(だっちょう)

鼠径ヘルニア(脱腸)の症状と原因

放置は危険?手術などの治療法を解説

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

鼠径ヘルニアは「脱腸(だっちょう)」とも呼ばれ、足の付け根にあたる鼠径部(そけいぶ)の筋膜が弱くなり、そこからお腹の中の腸などの臓器が皮膚の下に飛び出してくる病気です。国内の手術件数は年間約15万件にのぼるとされ、決して珍しい病気ではありません。主な症状は鼠径部の膨らみや違和感ですが、放置すると「嵌頓(かんとん)」という危険な状態に陥る可能性もあります。この記事では、鼠径ヘルニアの基本的な知識から、症状、原因、検査、そして手術を中心とした治療法まで、日本ヘルニア学会の診療ガイドラインなどの信頼できる情報に基づいて解説します。ご自身の症状に心当たりがある方や、ご家族が診断された方の不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。

鼠径ヘルニアとは?定義とメカニズム

鼠径ヘルニア(別名:脱腸、英語名:Inguinal hernia)とは、お腹の中の臓器を支えている腹壁(ふくへき)の、鼠径部にあたる部分に緩みや穴が生じ、そこから腹膜(ふくまく)や腸、大網(たいもう)といった内臓の一部が皮膚の下まで飛び出してしまう状態を指します。

本来、お腹の臓器は腹壁という筋肉の壁で覆われていますが、鼠径部は構造的に弱くなりやすい場所です。加齢による筋力の低下や、お腹に強い圧力がかかること(腹圧)がきっかけとなり、この弱い部分から内臓が押し出されてしまいます。これが鼠-径ヘルニアの発症メカニズムです。

鼠径ヘルニアの主な症状チェックリスト

鼠径ヘルニアの症状は、状態によって異なります。以下に代表的な症状を挙げますので、ご自身の状態と照らし合わせてみてください。

- 足の付け根(鼠径部)に、柔らかい膨らみや「ぽっこり」とした出っ張りがある

- 膨らみは、立っている時やお腹に力を入れた時(咳、くしゃみ、重い物を持つなど)に現れ、横になると自然に消える、あるいは手で押すと引っ込む

- 初期には痛みがないことが多いが、引っ張られるような違和感やつっぱり感がある

- 長時間立っていると、鼠径部に鈍い痛みや不快感を感じることがある

注意すべき危険なサイン:嵌頓(かんとん)の症状

放置していると、飛び出した腸が筋肉で締め付けられ、お腹の中に戻らなくなる「嵌頓」という状態になることがあります。これは血流が途絶え、腸が壊死(えし)する危険があるため、緊急手術が必要です。以下のような症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

- 鼠径部の膨らみが急に硬くなり、手で押しても戻らない

- 我慢できないほどの激しい痛みがある

- 吐き気や嘔吐、お腹の張り(腹部膨満感)を伴う

鼠径ヘルニア(脱腸)とリスク要因

鼠径ヘルニアは、腹壁の強度低下と腹圧の上昇という2つの要素が組み合わさって発症すると考えられています。

直接的な原因は、鼠径部の筋膜が弱くなることです。これには、生まれつきの要因と、加齢による筋力の低下が関係します。特に高齢の男性に多く見られます。

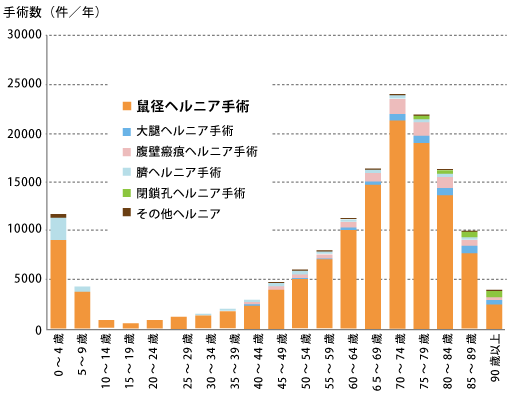

▼日本における年代別手術数(2020年4月~2021年3月)

出典: 厚生労働省「第7回NDBオープンデータより作成」

掲載元: 一般社団法人 日本ヘルニア学会(https://jhs.gr.jp/civic1.html)

腹壁が弱くなった状態で、お腹に強い圧力がかかる以下のような要因が引き金となります。

- 日常的な咳やくしゃみ(喘息や喫煙など)

- 便秘による排便時のいきみ

- 重い物を持ち上げる仕事や激しい筋トレ

- 肥満による内臓脂肪の増加

- 妊娠による腹圧の上昇

- 長時間の立ち仕事

これらのリスク要因が複数重なることで、発症の可能性が高まると考えられています。

鼠径ヘルニアの検査と診断基準

何科を受診すべきか

足の付け根の膨らみなど、鼠径ヘルニアが疑われる症状に気づいたら、「外科」または「消化器外科」を受診することが推奨されます。

診断は、多くの場合、問診と身体診察で比較的容易に行われます。

- 問診:

いつから症状があるか、どのような時に膨らむかなどを詳しく伺います。 - 視診・触診:

立った状態で咳をしたりお腹に力を入れてもらい、鼠径部の膨らみの状態を確認します。医師が手で触れて、ヘルニアの有無や状態を確かめるのが最も重要な診察です。

診断が難しい場合や、他の病気との区別が必要な場合には、以下のような画像検査が行われることがあります。

- 超音波検査(エコー検査):

体に害のない超音波を当てて、内部の状態を画像で確認します。ヘルニアの内容物(腸など)を特定するのに役立ちます。 - CT検査:

体を輪切りにしたような詳細な画像が得られる検査です。嵌頓が疑われる場合や、複雑なヘルニアの診断に用いられることがあります。

これらの検査結果は、「ヘルニア診療ガイドライン2015」などの基準に基づいて総合的に評価され、最終的な診断が下されます。

鼠径ヘルニアの治療法:薬物療法とその他の選択肢

日本ヘルニア学会のガイドラインでは、成人の鼠径ヘルニアに対する唯一の根治的な治療法は「手術」であるとされています。薬で治したり、自然に治癒したりすることはありません。ヘルニアバンド(脱腸帯)も、一時的に膨らみを抑えるためのものであり、根本的な解決にはならず、合併症のリスクもあるため使用には注意が必要です。

薬物療法

鼠径ヘルニアを直接治すための飲み薬や塗り薬は存在しません。痛みが強い場合に一時的に鎮痛薬が処方されることはありますが、あくまで対症療法です。

手術・その他の治療

現在行われている鼠径ヘルニアの手術は、弱くなった腹壁の穴を「メッシュ」と呼ばれる人工のシートで補強する方法が主流です。これにより、術後の痛みが少なく、再発率も低い良好な治療成績が報告されています。手術方法には、主に以下の2種類があります。

- 鼠径部切開法:

足の付け根を数cm切開し、ヘルニアの穴を直接メッシュで塞ぐ方法です。古くから行われている標準的な手術です。 - 腹腔鏡手術:

お腹に数か所の小さな穴を開け、そこから腹腔鏡(カメラ)と手術器具を挿入し、お腹の中からメッシュを当てて穴を塞ぐ方法です。傷が小さく、術後の痛みが少ない、回復が早いといった利点があると考えられています。

どちらの手術方法を選択するかは、患者さんのヘルニアの状態、年齢、持病、ライフスタイルなどを総合的に考慮して、医師と相談の上で決定されます。近年では、日帰り手術に対応する医療機関も増えています。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

手術を受けるまでの間や、手術後の再発を予防するためには、お腹に過度な圧力をかけない生活を心がけることが重要です。

- 便秘の予防:

食物繊維の多い食事や十分な水分摂取を心がけ、排便時にいきみすぎないようにしましょう。 - 体重管理:

肥満は腹圧を高める一因です。適度な運動とバランスの取れた食事で、適正体重を維持しましょう。 - 咳やくしゃみへの配慮:

風邪やアレルギーは早めに治療しましょう。咳やくしゃみをする際は、手で鼠径部を軽く押さえると腹圧を和らげることができます。 - 正しい筋トレ:

腹筋を鍛えること自体は予防につながりますが、急に重い負荷をかけるトレーニングは避け、専門家の指導のもとで正しく行いましょう。 - 重い物を持つ際の注意:

急に重い物を持ち上げず、膝を曲げて腰を落としてから持つようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 鼠径ヘルニアは手術しないと治りませんか?自然に治ることはありますか?

A1. 成人の鼠径ヘルニアが自然に治ることはありません。薬で治すこともできず、根治的な治療法は手術のみです。放置すると、命に関わる「嵌頓」のリスクがあるため、症状に気づいたら早めに専門医に相談することが推奨されます。

Q2. 手術後の痛みはどのくらい続きますか?

A2. 痛みの感じ方には個人差がありますが、腹腔鏡手術やメッシュを用いた手術では、以前の方法に比べて痛みは大幅に軽減されています。多くの場合、処方される鎮痛薬でコントロール可能で、数日から1週間程度で日常生活に戻れることがほとんどです。ただし、数ヶ月ほどつっぱり感や違和感が続くこともあります。

Q3. 力仕事にはいつから復帰できますか?

A3. 手術方法や回復の程度によりますが、デスクワークなどであれば術後数日~1週間程度で復帰可能なことが多いです。重い物を持つような力仕事は、腹圧がかかり再発のリスクとなるため、通常は術後1ヶ月程度は控えるよう指導されます。具体的な復帰時期は、必ず執刀医にご確認ください。

Q4. ヘルニアバンド(ベルト)を着けていれば手術しなくても大丈夫ですか?

A4. ヘルニアバンドは、飛び出しを一時的に抑えるだけで、病気そのものを治す効果はありません。長期間の使用は皮膚のトラブルや、筋肉を弱らせる原因になることもあります。また、嵌頓のリスクを隠してしまう可能性もあるため、自己判断での使用は避け、まずは医師に相談することが重要です。

まとめと次のステップ

この記事では、鼠径ヘルニアの症状や原因、治療法について解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。

- 鼠径ヘルニア(脱腸)は、足の付け根から内臓が飛び出す病気で、自然には治りません。

- 主な症状は鼠径部の膨らみですが、痛みがないからと放置するのは危険です。

- 激しい痛みや吐き気を伴う「嵌頓(かんとん)」は、緊急手術が必要な危険な状態です。

- 唯一の根本的な治療法は手術であり、現在では体への負担が少ない方法が主流です。

足の付け根の膨らみや違和感に気づいたら、自己判断で様子を見たりせず、まずは外科や消化器外科を受診し、専門医に相談してください。早期に適切な診断と治療を受けることが、安心して日常生活を送るための第一歩です。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず医療機関でご相談ください。