ししついじょうしょう

脂質異常症の症状と原因

放置するリスクと治療法(食事・運動・薬)を解説

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

健康診断で「コレステロール」や「中性脂肪」の数値を指摘されたことはありませんか?脂質異常症(ししついじょうしょう)とは、血液の中に含まれる脂質(コレステロールや中性脂肪)の量が基準値から外れてしまう病気です。以前は「高脂血症」とも呼ばれていました。

脂質異常症には自覚症状がほとんどありません。しかし、気づかないうちに血管が傷つき、動脈硬化が進行して、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こす可能性があります。厚生労働省の2020年「患者調査」によると、国内で治療を受けている患者数は約401万人にも上り、決して他人事ではない病気です。

この記事では、脂質異常症とはどのような病気なのか、その原因から検査、そして治療法まで、日本動脈硬化学会のガイドラインなどの信頼できる情報に基づいて分かりやすく解説します。

脂質異常症とは?定義とメカニズム

脂質異常症は、血液中の脂質の濃度が基準から外れた状態を指します。具体的には、次の3つのタイプのいずれかに当てはまる場合です。

- LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多い

- HDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ない

- トリグリセライド(中性脂肪)が多い

コレステロールは細胞膜やホルモンの材料になるなど、体に必要な成分です。しかし、LDLコレステロールが増えすぎると血管の壁にたまり、血管を硬く狭くする「動脈硬化」を引き起こします。逆にHDLコレステロールは、余分なコレステロールを回収して動脈硬化を防ぐ働きがあるため、「善玉」と呼ばれています。中性脂肪もエネルギー源として必要ですが、増えすぎると肥満につながり、LDLコレステロールを増やしやすく、HDLコレステロールを減らしてしまいます。

このように、脂質のバランスが崩れることが、動脈硬化を静かに進行させる主なメカニズムです。

脂質異常症の主な症状チェックリスト

脂質異常症の最も注意すべき点は、「自覚症状がほとんどない」ことです。コレステロールや中性脂肪の数値が基準値から外れていても、体に痛みやかゆみなどの変化は現れません。そのため「サイレント・キラー(静かなる殺し屋)」と呼ばれることもあります。

健康診断で異常を指摘されても、症状がないために放置してしまう方が少なくありません。しかし、その間にも動脈硬化は進行し、ある日突然、以下のような深刻な病気の症状として現れることがあります。これらは脂質異常症そのものではなく、合併症のサインであり、すぐに医療機関を受診する必要があります。

- 胸が締め付けられるような痛み、圧迫感(心筋梗塞や狭心症の疑い)

- 片方の手足のしびれ、力が入らない、ろれつが回らない(脳梗塞の疑い)

- 足の冷えやしびれ、歩くとふくらはぎが痛む(末梢動脈疾患の疑い)

これらの危険なサインを見逃さないためにも、症状がない段階で健康診断の結果に注意を向けることが非常に重要です。

脂質異常症の原因とリスク要因

脂質異常症の最も大きな原因は、食生活や運動不足といった生活習慣の乱れです。しかし、それ以外にも様々な要因が関わっています。

- 食生活:

動物性脂肪(肉の脂身やバターなど)の多い食事、コレステロールを多く含む食品の過剰摂取、糖質の多いお菓子やジュース、アルコールの飲みすぎ。 - 運動不足:

運動不足は中性脂肪を増やし、HDLコレステロール(善玉)を減らす原因になります。 - 肥満:

特に内臓脂肪が増えると、脂質代謝の異常につながりやすくなります。 - 遺伝:

家族に脂質異常症の人がいる場合、体質的に脂質異常症になりやすいことがあります(家族性高コレステロール血症など)。 - 加齢と性別:

特に女性は、閉経後に女性ホルモン(エストロゲン)が減少することでLDLコレステロール(悪玉)が増えやすくなります。 - 喫煙:

喫煙はLDLコレステロールの酸化を促し、HDLコレステロールを減らすため、動脈硬化の強い危険因子です。 - その他の病気や薬:

甲状腺機能低下症、腎臓病、糖尿病などの病気や、特定の薬の副作用によって脂質の数値が悪化する「二次性脂質異常症」もあります。

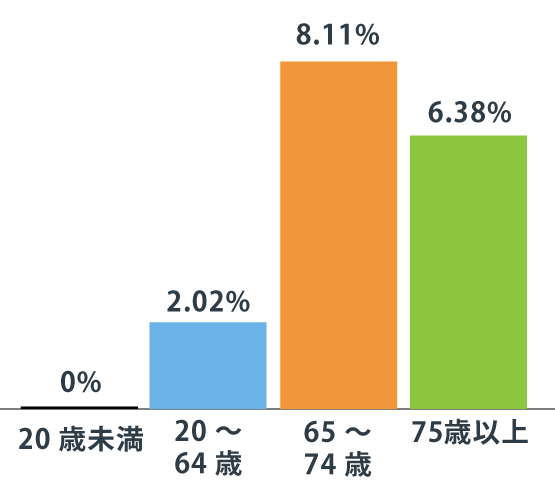

▼年齢階級別にみた脂質異常症が疑われる者の割合

出典:日本生活習慣病予防協会「最新の患者調査(厚生労働省)より、国民の健康状態について分析」(https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2023/010698.php?utm_source=chatgpt.com)

このグラフが示すように、脂質異常症のリスクは年齢とともに高まります。特に女性は50歳代からその割合が急増しており、女性ホルモンの変化が影響していると考えられています。

脂質異常症の検査と診断基準

何科を受診すべきか

健康診断などで脂質異常症の可能性を指摘されたら、まずはかかりつけの内科や、健康診断を受けた医療機関に相談しましょう。より専門的な診療科としては、循環器内科や糖尿病・内分泌内科などがあります。

診断は、主に「空腹時採血」による血液検査で行われます。日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、診断基準を以下のように定めています。

- LDL(悪玉)コレステロール:140mg/dL以上

- HDL(善玉)コレステロール:40mg/dL未満

- トリグリセライド(中性脂肪):150mg/dL以上

- non-HDLコレステロール:170mg/dL以上

(non-HDLコレステロールは、総コレステロールからHDLコレステロールを引いた数値で、悪玉コレステロール全体の量を反映する指標として重視されています)

ただし、この基準はあくまで診断のためのものです。実際の治療では、年齢、性別、高血圧や糖尿病の有無、喫煙習慣など、個々の患者さんが持つ他のリスクも考慮して、それぞれに合った治療目標値が設定されます。

脂質異常症の治療法:薬物療法とその他の選択肢

脂質異常症の治療の基本は、「食事療法」と「運動療法」です。まずは生活習慣を見直し、改善することから始めます。これらの生活習慣の改善を続けても脂質の数値が目標値まで下がらない場合、もともと心筋梗塞などのリスクが非常に高い場合や糖尿病にも罹患している人には、薬物療法が行われます。

薬物療法

生活習慣の改善と並行して、または改善だけでは不十分な場合に薬による治療を行います。使用される主な薬には以下のような種類があります。

- スタチン系薬剤:

肝臓でのコレステロール合成を抑えることで、主にLDL(悪玉)コレステロールを強力に下げる効果があります。脂質異常症治療の基本となる薬です。 - 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬:

食事に含まれるコレステロールが小腸から吸収されるのを防ぎます。 - フィブラート系薬剤:

主に肝臓での中性脂肪の合成を抑え、分解を促すことで、中性脂肪を下げます。 - EPA・DHA製剤:

青魚に含まれる油の成分で、中性脂肪を下げ、血を固まりにくくする効果があります。

これらの薬には、まれに筋肉の痛みや肝機能障害などの副作用が出ることがあります。気になる症状がある場合は、自己判断で服薬を中止せず、必ず医師や薬剤師に相談することが大切です。

手術・その他の治療

一般的な脂質異常症の治療で、手術が行われることは通常ありません。治療はあくまで生活習慣の改善と薬物療法が中心となります。ただし、遺伝が原因の重症な家族性高コレステロール血症などで、薬物療法だけでは効果が不十分な場合に限り、血液中から直接LDLコレステロールを取り除く「LDLアフェレーシス」という特殊な治療法が行われることがあります。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

脂質異常症の改善と予防には、日々の生活習慣が何よりも重要です。今日から始められる具体的なポイントをご紹介します。

- 食事のポイント

- 避けるべき食品:

肉の脂身、バター、生クリームなどの「飽和脂肪酸」、甘いお菓子やジュース、果物の摂りすぎに注意しましょう。 - 積極的に摂るべき食品:

サバやイワシなどの「青魚(EPA・DHAが豊富)」、野菜、きのこ、海藻などの「食物繊維」、豆腐や納豆などの「大豆製品」を積極的に食事に取り入れましょう。 - 調理法::

揚げるよりは、蒸す、焼く、煮るなどの油を使わない調理法を心がけましょう。

- 避けるべき食品:

- 運動のポイント:

- 種類:

ウォーキング、軽いジョギング、水泳、サイクリングなどの「有酸素運動」が効果的です。 - 目安:

「少し汗ばむくらいの強度」で「1日合計30分以上」を「週に3日以上」続けることが推奨されます。まとまった時間が取れない場合は、10分を3回に分けるなどでも構いません。

- 種類:

- その他の生活習慣:

- 禁煙:

喫煙は動脈硬化を著しく進行させます。禁煙は必須です。 - 節酒:

アルコールの飲みすぎは中性脂肪を増やすため、適量を守りましょう。 - ストレス管理:

過度なストレスは食生活の乱れにもつながります。趣味やリラックスできる時間を作りましょう。

- 禁煙:

よくある質問(FAQ)

Q1. 薬は一生飲み続けないといけないのですか?

A1. 薬を飲み始めた後でも、食事や運動などの生活習慣改善によって脂質の数値が目標値まで下がり、それを維持できれば、薬の量を減らしたり、中止したりすることも可能です。ただし、自己判断で中断するのは大変危険です。必ず医師と相談しながら治療方針を決めていきます。

Q2. 食事だけで数値を下げることは可能ですか?

A2. 比較的軽度の脂質異常症であれば、食事療法と運動療法だけで目標値を達成できる方もいます。しかし、遺伝的な要因が強い場合や、数値が非常に高い場合は、生活習慣の改善だけでは不十分で、薬物療法が必要となることがほとんどです。

Q3. 痩せているのに、なぜ脂質異常症になるのですか?

A3. 脂質異常症は太っている人だけの病気ではありません。体質(遺伝)や、見た目は痩せていてもコレステロールの多い食事が中心の生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒などが原因となることがあります。体型に関わらず、誰にでも起こりうる病気です。

Q4. コレステロールを多く含む卵は食べてはいけないのですか?

A4. 日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、食事から摂取するコレステロールが血液中のコレステロール値に与える影響は限定的であるとの考えから、健康な人における厳しい摂取制限はなくなりました。ただし、既にLDLコレステロール値が高い方や、他のリスクが高い方は、医師や管理栄養士の指導に従うことが大切です。バランスの良い食事を心がけることが基本です。

まとめと次のステップ

この記事の重要なポイントをまとめます。

- 脂質異常症は、自覚症状がないまま動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める「静かな病気」です。

- 原因は食生活や運動不足などの生活習慣が主ですが、遺伝、加齢、性別(特に閉経後の女性)も大きく関わります。

- 治療の基本は、食事の改善と運動習慣です。これらで効果が不十分な場合に薬物療法を行います。

- 健康診断などで「コレステロール」や「中性脂肪」の異常を指摘されたら、症状がなくても決して放置せず、かかりつけ医などの医療機関を受診してください。

脂質異常症は、早く気づき、正しく対処すれば、将来の大きな病気を予防することができる病気です。ご自身の体の状態を知り、健康な未来のために、まずは生活習慣を見直すことから始めてみましょう。もし不安なことや分からないことがあれば、一人で悩まず専門の医師に相談してください。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず医療機関でご相談ください。