ごえんせいはいえん

誤嚥性肺炎の症状と原因

知っておきたい治療法と家庭でできる予防策

公開日:2025-09-01 / 更新日:2025-09-16

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は、食べ物や飲み物、あるいは唾液などが、誤って気管や肺に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」が原因で起こる肺炎です。特に、飲み込む力(嚥下機能)が低下した高齢者の方に多く見られ、日本の高齢者の肺炎の約7割以上がこの誤嚥に関わっていると考えられています。英語では「Aspiration Pneumonia」と呼ばれ、「嚥下性肺炎(えんげせいはいえん)」と呼ばれることもあります。日本の死因の上位を占める肺炎の中でも、その多くが誤嚥性肺炎であると推定されており、繰り返しやすいことも特徴の一つです。この記事では、誤嚥性肺炎の基本的な知識から、ご家庭でできる予防法まで、専門的な情報を分かりやすく解説します。

誤嚥性肺炎とは?定義とメカニズム

誤嚥性肺炎は、口の中の細菌が唾液や食べ物、あるいは胃から逆流した胃液などと一緒に、気管支や肺の中に入り込むことで炎症を引き起こす病気です。

私たちの喉には、空気を肺に送る「気管」と、食べ物を胃に送る「食道」という二つの管があります。健康な状態では、喉頭蓋(こうとうがい)というフタが絶妙なタイミングで気管を閉じることで、食べ物が肺へ入るのを防いでいます。しかし、加齢や病気の影響でこの飲み込む機能(嚥下機能)が衰えると、うまくフタが閉まらず、飲食物や唾液が気管に入り込んでしまうことがあります。これが「誤嚥」です。誤嚥したものに含まれる細菌が肺で増殖し、肺炎を引き起こした状態が誤嚥性肺炎です。

特に睡眠中など、自分でも気づかないうちに唾液を誤嚥してしまう「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」が原因となることも少なくありません。

誤嚥性肺炎の主な症状チェックリスト

誤嚥性肺炎の症状は、典型的な肺炎の症状とは少し異なる場合があり、特に高齢者では症状が分かりにくいことがあります。以下のようなサインに注意し、気になる点があれば早めに医療機関に相談しましょう。

- 食事中によくむせる、咳き込む

- 関節の動きが悪くなる(関節拘縮)

- ゴロゴロとした湿った感じの痰がからむ(痰の色は黄色や緑色になることがある)

- 発熱(ただし、高齢者の場合、熱が出ない、あるいは微熱程度のことも多い)

- なんとなく元気がない、食欲がない、ぐったりしている

- 呼吸が速い、息苦しそうにしている

- 夜中や朝方に咳き込むことが増えた

受診の目安

上記の症状が複数見られる場合や、「なんとなくいつもと様子が違う」と感じた場合は、誤嚥性肺炎の可能性があります。特に、食事のたびにむせたり、理由のはっきりしない熱が続いたり、急にぐったりした場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

誤嚥性肺炎の原因とリスク要因

誤嚥性肺炎の直接的な原因は、誤嚥によって細菌が肺に入ることですが、その背景には「誤嚥しやすくなる要因」と「感染に対する抵抗力の低下」があります。主な原因とリスク要因は以下の通りです。

- 加齢:

年齢とともに、飲み込みに関わる筋力や神経の働きが自然と衰えていきます。 - 嚥下機能の低下:

脳梗塞や脳出血の後遺症、パーキンソン病などの神経疾患、認知症などにより、飲み込む機能そのものが障害されることがあります。 - 薬の副作用:

一部の睡眠薬や精神安定剤などには、筋肉の働きを弱めたり、意識レベルを低下させたりして誤嚥を誘発する副作用を持つものがあります。 - 口腔内の不衛生:

口の中に細菌が多いと、たとえ少量の唾液を誤嚥しただけでも肺炎を発症するリスクが高まります。 - 胃食道逆流症:

胃の内容物が食道に逆流する病気で、逆流した胃液が気管に入ってしまうことがあります。 - 免疫力の低下:

栄養状態の悪化や他の持病により、体の抵抗力が落ちていると肺炎を起こしやすくなります。

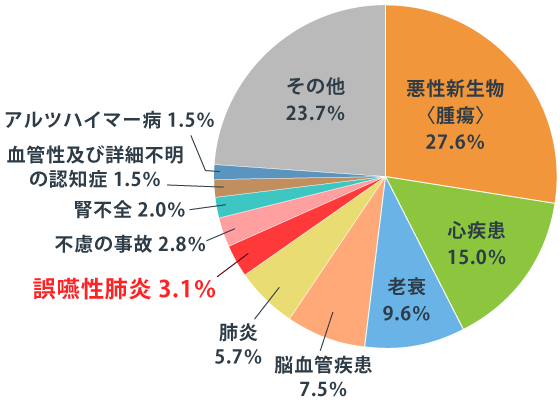

▼主な死因の構成割合(令和2年(2020))

出典:厚生労働省 令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/index.html)

誤嚥性肺炎の検査と診断基準

何科を受診すべきか

「誤嚥性肺炎かもしれない」と思ったら、まずはかかりつけ医に相談するか、呼吸器内科、老年内科、耳鼻咽喉科などを受診しましょう。

診断は、症状や身体診察、そしていくつかの検査結果を総合して行われます。日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン2024」などを参考に、以下のような検査が進められます。

- 胸部X線(レントゲン)検査・CT検査:

肺に炎症の影があるかどうかを確認するための基本的な画像検査です。 - 血液検査:

体内の炎症の程度(CRPという数値の上昇など)や、全身の状態を調べます。 - 聴診:

医師が聴診器を胸にあて、肺の音に異常がないかを確認します。誤嚥性肺炎では、ゴロゴロといった特徴的な音が聞こえることがあります。 - 嚥下機能検査:

誤嚥のリスクを評価するために行われる専門的な検査です。細いカメラを鼻から入れて飲み込みの様子を直接観察する「嚥下内視鏡検査(VE)」や、造影剤を含んだ模擬食品を飲み込んでもらい、その様子をX線で動画撮影する「嚥下造影検査(VF)」などがあります。

これらの検査結果と、食事中のむせなどの臨床症状から、誤嚥性肺炎の診断が下されます。

誤嚥性肺炎の治療法:薬物療法とその他の選択肢

誤嚥性肺炎の治療は、原因となっている細菌をたたく「薬物療法」と、誤嚥そのものを防ぎ、体力を回復させるための「その他の治療」を組み合わせて行います。治療は入院して行うことが一般的です。

薬物療法

治療の中心は、原因となっている細菌に対する抗菌薬(抗生物質)の投与です。多くの場合、点滴で投与されます。原因菌を特定するのは難しいことも多いため、様々な細菌に効果が期待できる薬が選択されます。症状や検査結果を見ながら、薬の種類や投与期間が決定されます。

手術・その他の治療

薬物療法と並行して、以下の治療が行われます。これらは再発予防のために非常に重要です。

- 絶食と水分・栄養補給:

口から食べることで誤嚥を繰り返すリスクがあるため、治療の初期には食事を中止(絶食)し、点滴で水分や栄養を補給することがあります。 - 酸素投与:

血液中の酸素濃度が低い場合には、鼻や口から酸素を吸入する酸素療法が行われます。 - 口腔ケア:

口の中を清潔に保ち、肺炎の原因となる細菌を減らすことは非常に重要です。看護師や歯科衛生士による専門的な口腔ケアが行われます。 - リハビリテーション:

飲み込みの機能を改善するための「嚥下リハビリテーション」を言語聴覚士などの専門家と共に行います。これには、口や舌の体操、安全な食事の摂り方の訓練などが含まれます。また、寝たきりを防ぎ、体力を回復させるためのリハビリも重要です。 - 胃ろうの造設:

口からの食事が長期間難しいと判断された場合に、お腹に小さな穴を開けて直接胃に栄養を送る「胃ろう」という選択肢が検討されることもあります。

日常生活での注意点と予防・セルフケア

誤嚥性肺炎は再発しやすいため、退院後も継続的な予防策が重要です。ご家庭では、以下の点を心がけましょう。

- 口腔ケアの徹底:

毎食後と就寝前の歯磨きやうがいで、口の中を常に清潔に保ちます。入れ歯の手入れも忘れずに行いましょう。 - 食事の工夫:

食べ物は飲み込みやすいように、細かく刻んだり、ミキサーにかけたり、とろみ剤を使って飲み込みやすい形態に調整することが有効です。 - 食事中の姿勢:

食事の際は、体をしっかり起こし、少し前かがみの姿勢を保つと誤嚥しにくくなります。食後すぐに横になると胃の内容物が逆流しやすいため、食後2時間程度は座った姿勢を保つことが推奨されます。 - 嚥下体操:

食事の前に、首や肩を回したり、口や舌を動かしたりする「嚥下体操」を行うと、飲み込みに関わる筋肉がほぐれ、誤嚥の予防につながります。 - 肺炎球菌ワクチンの接種:

誤嚥性肺炎の直接の原因菌ではないものの、肺炎全体の重症化を防ぐために、肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 誤嚥性肺炎は一度なったら、もう治らないのでしょうか?

A1. 肺炎自体の治療は可能ですが、原因となった嚥下機能の低下が改善しなければ、再発を繰り返す可能性が高い病気です。そのため、抗菌薬による治療と同時に、口腔ケアや嚥下リハビリテーションといった再発予防の取り組みを継続することが極めて重要になります。

Q2. 食事のたびにむせるので、食べさせるのが怖いです。どうすればいいですか?

A2. お気持ちお察しいたします。まず、食事の姿勢や一口の量、食事のペースを見直してみてください。食べ物は、とろみ剤を利用するなど飲み込みやすい形態に工夫することも有効です。不安な場合は、かかりつけ医や訪問看護師、ケアマネジャーに相談し、言語聴覚士や管理栄養士といった専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

Q3. 薬以外に、家でできるリハビリやケアはありますか?

A3. はい、あります。最も重要なのは「口腔ケア」です。口の中を清潔に保つことが最大のリスク管理になります。また、食事の前に行う「嚥下体操」も効果的です。無理のない範囲で、日中、座っている時間を長くしたり、散歩をしたりして、全身の筋力を維持することも大切です。

まとめと次のステップ

誤嚥性肺炎は、特に高齢者にとって身近で、時に命に関わる病気です。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液が誤って肺に入ることで起こる肺炎です。

- 高齢者では、熱が出ない、なんとなく元気がない、といった分かりにくい症状で発症することがあります。

- 治療の中心は抗菌薬ですが、再発予防のための口腔ケア、食事の工夫、リハビリテーションが非常に重要です。

- 「むせやすくなった」「食欲がない」など、普段と違う様子に気づいたら、早めに医療機関に相談しましょう。

ご自身やご家族の体調で気になることがあれば、決して自己判断せず、かかりつけ医や専門の医療機関に相談してください。早期発見と適切な対策が、健康を守るための第一歩です。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。