あなふぃらきしー

アナフィラキシーの症状と原因

知っておきたい対処法と命を守る予防策

公開日:2025-08-31 / 更新日:2025-09-16

アナフィラキシーは、特定の原因物質(アレルゲン)が体の中に入ることで、全身に激しいアレルギー症状が短時間で現れる、命に関わる可能性のある過敏反応です。英語では「Anaphylaxis」と表記されます。

主な症状には、じんましん、息苦しさ、腹痛、血圧の低下などがあり、特に血圧低下を伴う重篤な状態は「アナフィラキシーショック」と呼ばれます。日本では食物が原因となるケースが多く、お子さんから大人まで誰にでも起こる可能性があります。この記事では、アナフィラキシーの基本的な知識から、いざという時のための正しい対処法、日常生活での注意点まで、ガイドライン等の情報に基づいて分かりやすく解説します。

ご自身やご家族の命を守るために、ぜひ知っておいてください。

アナフィラキシーとは?定義とメカニズム

アナフィラキシーとは、「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性のアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与えうる過敏反応」と定義されています。これは、日本アレルギー学会の「アナフィラキシーガイドライン2022」に示されている定義です。

私たちの体には、細菌やウイルスなどの異物から身を守る「免疫」という仕組みがあります。アレルギー反応は、この免疫システムが、本来は体に害のないはずの特定の物質(食物や薬など)を「敵」だと勘違いして、過剰に攻撃してしまうことで起こります。

アナフィラキシーの場合、この反応が全身で急激に起こります。原因物質が体内に入ると、数分から数時間以内に、皮膚、呼吸器、消化器、循環器(心臓や血管)といった複数の臓器に同時に症状が現れるのが特徴です。特に、血管が拡張して血圧が急激に下がる状態を「アナフィラキシーショック」といい、意識を失うなど非常に危険な命にかかわる状態に陥ることがあります。

アナフィラキシーの主な症状チェックリスト

アナフィラキシーの症状は、体のさまざまな部分に、順番に、あるいは同時に現れます。以下のような症状が複数現れた場合は、アナフィラキシーの可能性があります。特に、呼吸困難や意識の低下は、命に関わる危険なサインです。

<皮膚や粘膜の症状>

・全身のじんましん、皮膚の赤み

・体のかゆみ

・唇、まぶた、口の中の腫れ

・喉の違和感、締め付けられる感じ

<呼吸器の症状>

・息がしにくい、息苦しい

・ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音

・声がかすれる、出にくい

・止まらない咳

<消化器の症状>

・急な腹痛

・吐き気、嘔吐

・下痢

<循環器の症状>

・めまい、ふらつき、意識が遠のく感じ

・ぐったりして力が入らない

・脈が速い、または不規則になる

・血の気が引いて顔色が悪くなる

これらの症状は、原因となる物質に触れたり、食べたりしてから、多くは30分以内に現れますが、数時間後に現れることもあります。一つでも危険なサイン(息苦しさ、意識がもうろうとするなど)があれば、すぐに医療機関を受診する必要があります。

アナフィラキシーの原因とリスク要因

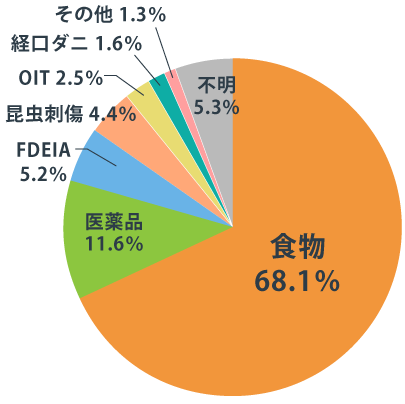

アナフィラキシーを引き起こす原因は多岐にわたりますが、日本で最も多いのは食物です。日本アレルギー学会の調査によると、全体の約7割を占めています。

主な原因は以下の通りです。

- 食物:

鶏卵、牛乳、小麦、甲殻類(エビ、カニ)、果物、そば、ピーナッツなどが代表的です。特定の食物を食べた後に運動することで症状が誘発される「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」もあります。 - 医薬品:

抗菌薬(抗生物質)や解熱鎮痛薬、造影剤など、さまざまな薬が原因となり得ます。 - 昆虫刺傷:

ハチ(特にスズメバチやアシナガバチ)に刺されることで起こります。 - ラテックス(天然ゴム):

医療用の手袋やゴム風船などに含まれる成分が原因となることがあります。

その他、原因が特定できない特発性のアナフィラキシーもあります。

▼ 日本におけるアナフィラキシーの原因(全体)

出典:アナフィラキシーガイドライン2022(日本アレルギー学会)(https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=14)

食物が原因の場合、その内容は年齢によって大きく異なることが消費者庁の調査で分かっています。

アナフィラキシーの検査と診断基準

何科を受診すべきか

アナフィラキシーが疑われる症状が出た場合、緊急性が高いため、まずは救急科を受診するか、救急車を呼ぶことが最優先です。症状が落ち着いた後や、原因を特定するためには、アレルギー科や小児科、皮膚科などの専門医に相談しましょう。

診断は、主に症状の経過に基づいて行われます。「アナフィラキシーガイドライン2022」で示されている診断基準に従い、どのような状況で、どのような症状が、どれくらいの速さで現れたかを詳しく問診で確認します。

原因を特定するためには、以下のような検査が行われることがあります。

- 血液検査:

特定のアレルゲンに対する抗体(IgE抗体)の量を調べます。また、アナフィラキシーが起きた際に上昇する「トリプターゼ」という物質を測定することもあります。 - 皮膚プリックテスト:

アレルゲンと疑われる物質の液を皮膚に一滴垂らし、専用の針でごく浅く刺して反応を見る検査です。

これらの検査結果と問診の内容を総合的に判断して、診断が確定します。

アナフィラキシーの治療法:薬物療法とその他の選択肢

アナフィラキシーの治療は、一刻を争います。治療の基本は、薬物療法です。

薬物療法

アナフィラキシー治療で最も重要な薬は「アドレナリン」です。アドレナリンは、低下した血圧を上げ、気管支を広げて呼吸を楽にし、アレルギー反応を抑える効果があります。そのため、アナフィラキシーが疑われる場合は、ためらわずにアドレナリンを筋肉注射することが、ガイドラインで強く推奨されています。

医師の診断によりアナフィラキシーを起こす危険性が高いと判断された患者さんには、いざという時に自分で注射できる「アドレナリン自己注射薬(エピペンⓇ)」が処方されます。

その他、症状を和らげるための補助治療剤として、以下の薬が使われることがあります。

- 抗ヒスタミン薬:

じんましんやかゆみを抑えるために使用されます。 - ステロイド薬:

症状の再燃(二相性反応)を防ぐ目的などで使用されることがあります。

その他の治療

治療の基本は、アドレナリン注射を中心とした迅速な薬物療法と、原因の特定・除去です。原因が食物である場合、専門医の指導のもとで「経口免疫療法」が行われることがありますが、これはアナフィラキシーのリスクを伴うため、厳格な管理下で行われる専門的な治療法です。

▼食物アレルギーによる即時型症状の原因食物(年齢別)

| 0歳(1,418) | 1・2歳(1,347) | 3-6歳(1,722) | 7-17歳(1,228) | ≧18歳(318) |

| 鶏卵 60.6% | 鶏卵 33.7% | クルミ 28.3% | クルミ 17.2% | 小麦 21.1% |

| 牛乳 21.4% | クルミ 14.6% | 落花生 12.0% | 牛乳 13.8% | エビ 16.7% |

| 小麦 13.6% | 牛乳 12.9% | イクラ 9.4% | 鶏卵 10.7% | 大豆 8.2% |

| イクラ 8.8% | 鶏卵 8.9% | 落花生 9.9% | ||

| 落花生 5.7% | 牛乳 8.6% | 小麦 8.1% | ||

| 小麦 5.2% | カシューナッツ 8.4% | エビ 6.9% | ||

| カシューナッツ 5.2% | ||||

| 95.6% | 81.0% | 75.7% | 71.8% | 45.9% |

出典:令和5年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書 (図6)(消費者庁)

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_241031_1.pdf)

日常生活での注意点と予防・セルフケア

アナフィラキシーの最も効果的な予防は、原因となるアレルゲンを特定し、生活から徹底的に除去・回避することです。

- 原因除去:

食物が原因の場合は、食品表示を必ず確認し、原因食物が含まれていないかをチェックします。外食時は、お店にアレルギー情報を確認することが大切です。 - アドレナリン自己注射薬(エピペンⓇ)の携帯:

処方された方は、いつどこで症状が出ても対応できるよう、常に携帯しましょう。使い方を日頃から確認しておくことも重要です。 - 周囲への周知:

家族や友人、職場、学校の先生など、周囲の人に自分のアレルギーについて伝え、緊急時の対応をお願いしておくことで、万が一の際に助けを得やすくなります。学校や保育園には「アレルギー疾患生活管理指導表」を提出し、情報を共有します。 - 症状の再燃に注意:

アナフィラキシーは、一度症状が改善した後、数時間後に再び症状が現れる「二相性反応」を起こすことがあります。症状が治まっても油断せず、必ず医療機関を受診し、しばらく経過を観察することが推奨されます。

よくある質問(FAQ)

Q1. アナフィラキシーは完治しますか?一度なったら、また繰り返しますか?

A1. アナフィラキシーそのものを「完治」させる治療法は現在のところありません。原因となるアレルギー体質が続く限り、原因物質に曝露されれば再発する可能性があります。そのため、原因を避ける予防策が最も重要になります。ただし、小児の食物アレルギーなどは、年齢とともに耐性を獲得して食べられるようになることもあります。

Q2. エピペンⓇを打つタイミングが分かりません。打つのが怖いです。

A2. 命を守るための薬ですので、ためらわずに使うことが大切です。「アナフィラキシーかも?」と思ったら注射するのが原則です。特に、呼吸器の症状(息苦しさなど)や循環器の症状(ぐったりする、意識がもうろうとするなど)が一つでも現れた場合は、すぐに注射すべきサインです。処方された際に、どのような症状が出たら注射すべきか、主治医とよく相談しておきましょう。

Q3. 症状が一度治まれば安心ですか?

A3. 安心はできません。アナフィラキシーは、症状が改善してから数時間~72時間後に再びぶり返す「二相性反応」を起こすことがあります。アドレナリン注射などで症状が良くなった場合でも、必ず速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従って経過を観察する必要があります。

まとめと次のステップ

アナフィラキシーは、誰にでも起こりうる命に関わる状態です。正しい知識を持つことが、あなたや大切な人の命を守る第一歩になります。

- アナフィラキシーは、全身に急速に現れる激しいアレルギー反応です。

- じんましん、息苦しさ、ぐったりするなど、複数の症状が同時に現れるのが特徴です。

- 最も重要な治療は、アドレナリン注射をためらわずに行うことです。

- 予防の基本は、原因となる物質を特定し、避けることです。

- 症状が少しでも改善しても、必ず医療機関を受診し、経過観察することが重要です。

もし、ご自身やご家族にアレルギーがあり、アナフィラキシーが心配な場合は、決して一人で悩まず、アレルギー専門医に相談してください。

免責事項:

本記事は疾患に関する一般的な情報提供を目的としています。記載内容には万全を期しておりますが、その正確性・最新性を保証するものではありません。本記事の情報は医学的アドバイスの提供ではなく、実際の診療行為に代わるものでもありません。症状や体調に不安がある方は、必ず専門の医療機関でご相談ください。